التاريخ الاقتصادي للولايات المتحدة 1860-الحاضر

الجزآن الأول والثاني:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الجزء الثالث: العملاق القادم

مقدمة: مرحلة انتقالية: الحرب الأهلية

كانت الحرب الأهلية الأمريكية كبرى الحروب التي شهدها العالم الغربي في القرن الفاصل بين معركة واترلو - التي وقعت في 18 يونيو 1815 - والحرب العالمية الأولى في 1 أغسطس 1914. لقد انتقلت القوات – التي انتشرت في مساحة تعادل نصف القارة – بالسكك الحديدية وتلقت أوامرها بالتلغراف ، أما الناس فاستلقوا الأخبار من الصحف التي كانت توزع على نطاق واسع ، كما كانت هذه الحرب أيضا أول الصراعات الكبرى التي تندلع في عصر الثورة الصناعية.

كانت الخسائر البشرية غير مسبوقة ، ففي يوم واحد – 17 سبتمبر 1862 – بلغت الخسائر في صفوف جيش الاتحاد في معركة أنتيتام 2108 قتلى و9549 جريحا. لقد تجاوزت هذه الخسائر البشرية تلك التي لحقت بجيش الولايات المتحدة في حرب المكسيك كلها، والتي دامت سنتين. وتجاوز العدد الكلي للقتلى العسكريين على كلا الجانبين المتحاربين – وفق الرقم الرسمي 495.333 – نحو 3 في المائة من عدد السكان الذكور في الولايات المتحدة في العام 1860 ، أي ما يعادل أربعة أضعاف ونصف النسبة المئوية لخسائرنا في الحرب العالمية الثانية.

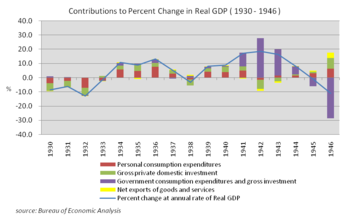

ولأن الحرب الأهلية كانت أشبه كثيرا بالصراعات العظيمة التي وقعت في القرن العشرين ، مقارنة بسابقاتها كالحروب النابليونية ، فقد واجه كلا الطرفين ضغوطا على خزانة الدولة واقتصادها لم تواجهها أي أمة أخرى على مر التاريخ. إن حقيقة أن الشمال – باقتصاده الأكبر حجما ، وبنظامه الضريبي الحكومي القائم آنذاك – كان قادرا ، على نحو أفضل – على مواجهة تلك الضغوط ، لم تؤد سوى دور محدود في صياغة النتيجة النهائية للحرب.

وبسبب الكساد الذي بدأ في العام 1857 بلغ الدين القومي 64.844 مليون دولار ووصلت الخزانة إلى شفير الإفلاس. وفي ديسمبر من ذلك العام ، في وقت بدأت فيه ولايات أقاصي الجنوب الانضمام إلى الاتحاد الأمريكي تباعا ، لم يبق ما يكفي من المال لسداد التزاماتها المالية.

وعين ابراهام لنكولن سايمون بي تشيس وزيرا للخزانة. وقد علم تشيس – وهو رجل عظيم الذكاء ، لا ينقصه سوى حس الدعابة ، وهو عضو في مجلس الشيوخ من أوهايو وحاكمها الأسبق – أنه أمام مشكلات لم يعرف لها مثيلا من قبل. وعندما اندلعت الحرب في 15 ابريل 1861 كانت الحكومة الفدرالية تنفق نحو 172 ألف دولار يوميا عشية إندلاع أولى المعارك "معركة بول رن Bull Run". وكانت وزارة الدفاع وحدها تنفق مليون دولار يوميا. ومع نهاية العام ، ارتفاع إنفاق وزارة الدفاع إلى 1.5 مليون دولار في اليوم.

كيف سيتسنى للحكومة تمويل تلك النفقات؟ إن أمام الحكومات ثلاث طرائق فقط لتأمين الأموال اللازمة لسداد التزاماتها المالية. إذ أن بيدها القدرة على فرض الضرائب والاقتراض وإصدار النقد. وقد لجأت الحكومات الفدرالية والكونفدرالية إلى هذه الوسائل جميعا. لقد كان للمزيج الجامع لهذه الوسائل الثلاث التي استخدمت في الشمال والجنوب أثر حاسم.

ومنذ انحلال المصرف الثاني للولايات المتحدة The Second Bank of The United States ، مولت الحكومة الفدرالية معظم حالات العجز المالي التي واجهتها – وأغلبها كان قصير الأجل – من المصارف . ومنذ ذلك الحين ستحور المصارف سندات الحكومة في خزائنها (احتياطياتها) أو تبيعها إلى عملائها الكبار. ولأنه لم يكن ثمة مصرف مركزي في الولايات المتحدة ، فقد دعمت الحكومة كل وسائل اقتراض المال أو تحويله من منطقة إلى أخرى داخل البلاد.

لقد ارتفعت قيمة الدين بحلول 1 يوليو 1861 – وذلك قبل ثلاثة أسابيع من معركة بول ران الأولى – إلى 91 مليون دولار. وعقب ذلك مباشرة ، عندما بينما المعركة أن الحرب قد تتحول إلى حرب طويلة الأجل ، أمن تشيس 50 مليون دولار من مصرفي وول ستريت لاسترداد السندات الفدرالية قبل حلول أجلها وقد باتت تعرف باسم "سبعة فاصلة ثلاثين" ، لأن معدل الفائدة عليها إنما كان 7.30% في المائة. (لقد اختير هذا المعدل كما يبدو لأن الغاية كانت أن تعطى السندات سنتين يوميا عن كل مائة دولار مستثمرة).

وكان مبلغ خمسين مليونا التزاما ثقيلا على وول ستريت آنذاك ، وقدر تشيس أن الدين القومي سيبلغ في العام التالي 517 مليون دولار ، وهو رقم غير مسبوق في التاريخ الأمريكي ، وأدرك الوزير أن المتطلبات المالية للحرب الحديثة لا يمكن توفيرها بالوسائل التقليدية.ولحسن طالغ تشيس (والبلاد أيضا) أنه كان على معرفة بمصرفي فيلادلفي شاب اسمه جاي كوك Jay Cook ، وكان والده عضوا في الكونجرس على أوهايو ، وقد عين جاي كوك وكيلا للحكومة الفدرالية لبيع إصدار جديد من السندات عرف باسم سندات ال"خمسة – عشرين" Five-twenties (وذلك لأنها كانت قابلة للاسترداد في فترة لا تقل عن خمس سنين ولا تتجاوز عشرين ، بمعدل فائدة 6 في المائة ذهبا).

لقد غض كوك الطرف وإلتجأ مباشرة إلى جمهور العامة. ونشر إعلانات مكثفة في الصحف ووزع المنشورات الإعلانية. وقد سعي إلى أن تصدر الخزانة سندات بفئات صغيرة أدناها 50 دولار للسند ، وسمح للمكتتبين عليها سداد قمية اكتتاباتهم على أقساط. وهكذا حاول عامدا إشراك المواطن العادي في شراء الأوراق المالية الحكومية. ووفقا لوصف عضو مجلس الشيوخ جون شيرمان من أوهايو (وهو الشقيق الأكبر للجنرال وليام تيوميش شيرمان) فإن كوك جعل مزايا هذه الاستثمارات "على مرأى الناس في كل بيت من ماين إلى كاليفورنيا ". وهذكا ابتكر كوك حملات بيع السندات Bond Drive وقد باتت عنصرا أساسيا في كل حرب كبرى منذ ذلك الحين.

وكان لذلك أثر عميق في نظرة الأمريكيين إلى موجوداتهم الاستثمارية. ففي ستينيات القرن التاسع عشر لم يكن إلا لقلة من السكان حسابات مصرفية ، ولم يكن مالكو الأوراق المالية – بكل صدورها – يتعدون 1 في المائة من السكان. لقد أبقت معظم العائلات فوائضها النقدية تحت الحشايا. ومع نهاية الحرب كان كوك قد باع سندات إلى نحو 5 في المائة من سكان الولايات الموالية للاتحاد ، فتحول أولئك إلى طلائع الرأسماللين في هذه البلاد. ومن ناحية أخرى على القدر ذاته من الأهمية ، تحرر رأس المال العاطل المخبأ تحت الحشايا ووجه إلى استخدامات منتجة. وقد حقق كوك في حملة بيع السندات نجاحا كبيرا ، بحيث تمكنت الحكومة في مايو من عام 1864 من تأمين المال الكافي لتلبية نفقات وزارة البحرية والدفاع ، أي ما يصل إلى مليوني دولار في اليوم آنذاك.

لقد استطاعات المناطق الشمالية – والفضل لكوك في المقام الأول – أن تؤجل كثيرا من تكاليف الحرب إلى المستقبل ، حيث أمنت ثلثي إيراداتها في سنوات الحرب من بيع السندات. أما ولايات الجنوب (الكونفدرالية) –يث الطبقة الوسطة قليلة العدد ، وكذلك المصارف الكبرى – فلم يتسن لها تأمين أكثر من 40% من أما ولايات الجنوب (الكونفدرالية) –يث الطبقة الوسطة قليلة العدد ، وكذلك المصارف الكبرى – فلم يتسن لها تأمين أكثر من 40% من إيراداتها من خلال الاقتراض. وزاد حال مناطق الجنوب سوءا إفتقار اقتصاد الجنوب – كما عرف عنه – إلى السيولة. وهكذا لم يتيسر تحويل ثروة الجنوب إلى نقد وإنفاقه في شراء المعدات الحربية. وعلى الرغم من أن موجودات الجنوب كانت تشكل 30 في المائة من الموجودات الكلية في الولايات المتحدة عشية إندلاع الحرب ، فإن نسبة النقد المتداول فيها لم تتعد 12 في المائة. كما أن نسبة موجودات مصارفها لم تتعد 21 في المائة من مجموع الموجودات. وإن كلم "معسر الأرض Land Poor" لم تشع في الاستخدام إلا أيام إعادة الإعمار ، لكنها كانت تعبر تماما عن وضع اقتصاد الجنوب في العام 1861.

وقد سببت مبيعات السندات في الشمال إرتفاعا مذهلا في حجم الدين القومي. فقد كان يعادل 93 سنتا للفرد الواحد في العام 1857 ، قبل أن يعصف الكساد بالبلاد. وبعد ثماني سنوات وصلت حصة الفرد من الدين القومي إلى 75 دولار. ولن يبلغ ذلك المستوى المرتفع ثانية حتى الحرب العالمية الأولى ، ففي فترة سيحقق الاقتصاد فهيا نموا في الحجم . وقد سبب ذلك زيادة عظيمة في الأموال المتدفقة سنويا في قنوات الحكومة الفدرالية. وقبل الحرب الأهلية ، لم تنفق الولايات المتحدة سنويات أكثر من 74.2 مليون دولار (وذلك في العام 1858) . ومنذ الحرب الأهلية لم تنفق أقل من 236.9 مليون دولار (في العام 1878) . وقد أنفقت في العام 1865 وحده 1.297 مليار دولار ، وهي أول مرة في التاريخ تصل فيها ميزانية دولة من الدول إلى مليار دولار.

لقد كان النظام الضريبي الذي يقوم كلية على التعريفات الجمركية غير كاف – كما هو واضح – للتصدي لحالات الطوارئ. تماما كما كانت الطريقة التقليدية في إقتراض الأموال.وفي أغسطس 1864 قاد عضو الكونجرس سامون تشيس حملة (سيعتبرها بعد عشر سنوات – عندما يتبوأ منصب كبير القضاة – مخالفة للدستور) لفرض أول ضريبة دخل في الولايات المتحدة. وقد فرضت على إثرتها ضريبة على كل الدخول "سواء كانت مكتسبة من العقارات أو الإيجارات أو الفوائد أو الأرباح أو الرواتب أو أي تجارة أو عمل أو مهنة داخل حدود الولايات المتحدة أو خارجها ، أو من أي مصدر أيا كان".

وقد نص النظام الضريبي الجديد على فرض ضريبة بنسبة 3 في المائة على الدخول التي تزيد على 800 دولار (وهو آنذاك دخل الطبقة الوسطة) وترتفع إلى 5 في المائة على الدخول التي تتجاوز 10 آلاف دولار ، وهو دخل كان يكفي ليحيا المرء حياة مترفة آنذاك . وفي العام 1864 تضاعف ضرائب الدخول التي تزيد على 10 آلاف دولار ، فبلغت 10 في المائة. كانت الضرائب تصيب كل شيء تقريبا ، إذ فرضت ضرائب الطوابع على المستندات والرخص القانونية ، وضرائب الرفاهية (ضرائب تفرض على سلع اختيارية غير أساسية مثل التبغ والكحول والمشروبات وما شباه) ، على معظم السلع . فلبغت ضريبة المشروبات الكحولية ، 250 دولار للجالون مع أن سعرها قبل الضريبة لم يتجاوز 20 سنتا. كما فرضت الضريبة على المتحصلات الإجمالية للسكك الحديد والعبارات والمراكب البخارية والجسور التي تضخع لرسوم العبور. وفرضت الضرائب على الإعلانات . كما زيدت التعريفات الجمركية بمعدلات عالية. ووصلت إيرادات الحكومة الفدرالية من الضرائب إلى 21 في المائة من إجمالي إيراداتها. ومع ذلك ، وعلى الرغم من أن مستوى الضرائب كان أعلى كثيرا مما عرفه الأمريكيون في تاريخهم ، فإن مستوى التهرب الضريبي كان في الواقع منخفضا حتى في زمن الصراعات الكبرى القادمة. لقد بدا أن الناس كانوا مستعدين ، ومن دون تحفظ ، لدفع مستويات عالية جدا من الضرائب في زمن الحرب أو في حالات الطوارئ الحرجة التي تشهدها البلاد. لقد استطاع الجنوب – حيث انخفضت فيه مستويات التنمية وكان يفتقر إلى السيولة – تأمين نحو 6 في المائة من إيراداته عبر الضرائب.

وبالتالي كان لزاما على الولايات الانفصالية (الجنوبية) الاعتماد على المصدر الثالث لتأمين أكثر من نصف إيراداتها لمقابلة نفقات: إصدار النقد. وفي مايو 1861 كانت الحكومة الفدرالية تصدر كمبيالات خزينة قابلة للاستراداد ذهبا وفضة حتى بعد عامين من توقيع إتفاقية السلام التي أسست للإستقلال. ومع نهاية الحرب كان الجنوب قد أصدر أكثر من مليار ونصف مليار دولار من النقد الورقي. ولم تكن الحكومة في ريتشدوند هي الوحيدة في الجنوب التي تلجأ إلى مطابع النقد لتغطية نفقاتها. إذ اصدرت الحكومات المحلية في المند والولاياات أيضا كمبيالات الخزينة ، ولأن الجنوب لم تكن لديه مصانع ورق ومطابع متطورة كانت حالات التزوير متيسرة.

إن عواقب إصدار كميات كبيرة مما يطلق عليه الاقتصاديون النقود القانونية – النقود التي تستمد صفتها النقدية من حقيقة أن الحكومة تعتبرها نقدا بقوة القانون – كانت مسألة حتمية وكانت شائعة في ذلك الحين كما هي اليوم. ذلك أن ما يمكن أن يحدث هو تفعيل قانون جريشام. فالنقود الجيدة – كالذهب والفضة في هذه الحالة – تختفي تحت الحشايا حينما يدخرها الناس وينفقون النقود التي لا يرون فيها كثير قيمة أو لا يثقون بها كمخزن للقمية.

ثاني الحوادث كان انفلات التضخم من عقاله . فمع التدفق الهائل للنقود الصادرة عن دور الإصدار إلى اقتصاد الجنوب ، ارتفعت معدلات التضخم سريعا ، فتجاوزت 700 في المائة في السنتين الأوليين من الحرب فقط.ومع استمرار الحرب زاد التضخم حدة وبدأ اقتصاد الجنوب يخرج على السيطرة في حين فقدت العملة قيمتها كلية.

وعم الاكتناز ونقص المواد والأسواق السوداء بصورة كبيرة مع تراجع دعم المجهود الحربي وهبوط مستويات المعيشة بصورة حادة. إن فيلم "ذهب مع الريح" Gone with the Wind لا يقدم مادة تاريخية جيدة في العديد من معالجته ، لكن مشهد كبير الخدم الزنجي ممسكا البليطة بيده ، راكضا وراء ديك مهزول تحت المطر المنسكب ، محدثا نفسه بأن هذا الديك سيكون عشاء عيد الميلاد (الكريسماس) لمستخدميه البيض ، يجسد وقائع حياة مئات الآلاف من الأسر الجنوبية في آخر السنوات المدقعة من الحرب.

وقد لجأ الشمال أيضا إلى مطابع النقود ، ففي ديسمبر 1861 أجبرت مصارف البلد على إيقاف السداد بالذهب ولافضة وسارت الحكومة الفدرالية على هذا المنوال أيضا بعد مدة ليست بالطويلة. وأطرح البلد معيار الذهاب ، وساد الرعب وول ستريت ، فعلق لنكولن مفجوعا: "لقد زال قعر الحوض ، ماذا أنا فاعل الآن؟".

وكان ما فعله أن أمر بإصدار النقد الورقي. وبدأت الخزانة – بتفويض من الكونجرس – إصدار الأوراق النقدية الخضراء (الدولار) ، وقد سميت كذلك لأنها كانت تطبع بحبر أخضر على ظهرها (وقد وضع ساسمون تشيس – وعينه على دخول البيت الأبيض – صورته على فئة الدولار آملا في ذيوع شهرته). وفي العام 1865 بلغ ما أصدره البلد من الأوراق النقدية الخضراء 450 مليون دولار. كان هذا مبلغ عظيم بمعيار تلك الأيام ، ولكنه لم يرق إلا إلى 11 في المائة تقريبا من الإنفاق الفدرالي في تلك السنوات.وبينما ارتفعت حدة التضخم كنتجية حتمية لذلك ، فإنه ظل عند مستوى يمكن تداركه : 75 في المائة أو ما قارب.

وفي حين كانت الحكومة الفدرالية تعتمد على مطابع النقد الدولي لتمويل جزء من تكاليف الحرب ، أفاد الكونجرس من الحالة في إصلاح النظام المصرفي الأمريكي وحال الاختلال الحاد في عرض النقد الورقي. وفي العام 1863 اعتمد الكونجرس نظاما للمصارف المرخصة على المستوى القومي (عدل النظام جوهريا في العام 1864) . كان على هذه المصارف أن تحقق حدا أدنى قدره 50 ألف دولار من رأس المال ، وهو مبلغ كبير نسبيا بمعيار ذلك الزمن ، على أن تستثمر 30 ألف دولار منها في الأوراق المالية الصادرة عن خزانة الولايات المتجدة. هذه المصارف كان مسموحا لها بإصدار الأوراق النقدية المصرفية (البنكنوت) على أن توضع تصاميمها وكتاباتها تحت إشراف الحكومة الفدرالية ، وأن تكون تلك الأوراق النقدية مدعومة 100 في المائة بسندات الخزينة.

كان ثمة اعتقاد أن المصارف المرخصة على نطاق الولاية ستحصل على رخص بمزاولة العمل على النطاق الوطني. لكن قلة منها حصلت على هذه الرخص. لذلك أجاز الكونجرس في العام 1865 ، بأغلبية ضئيلة ، مشروع قانون يفرض ضريبة قدرها 10 في المائة على القيمة الاسمية للأوراق النقدية المصرفية (البنكنوت) الصادرة عن المصارف المرخصة على مستوى الولاية. وكان لهذا أثر في سعي مصارف الولاية للحصول على رخصة مزاولة العمل على المستوى الوطني (لم يبق هناك إلا 200 مصرف يعمل على مستوى الولاية في العام 1866) مما أنهى في نهاية المطاف الأنشطة المصرفية غير المنظمة (المخالفة) وساعد على التخلص من النقد المتداول الذي قوامه آلاف الإصدارات المختلفة. وعندما وضعت الحرب الأهلية أوزارها لم يكن ثمة إلا شكلان من النقد الورقي قيد التداول: الأوراق المصرفية الوطنية التي تدعمها احتياطيات المصارف ، والأوراق النقدية الخضراء.

وعلى الرغم من أن الحكومة الفدرالية لم تتردد في سداد إلتزاماتها المالية بالأوراق الخضراء وفي الطلب إلى الناس قبولها من خلال فرضها كنقود قانونية ، فإن الحكومة الفدرالية نفسها لم تقبل ذلك في سداد الضرائب. إذ كان ينبغي دفع الضرائب ذهبا ، وظلت التجارة الخارجية تقوم على أساس الذهب حصرا.

كان ذلك مؤشرا ، ولا ريب ، على الحاجة إلى إيجاد طريقة لتحويل الأوراق الخضراء (الدولار) إلى ذهب. ومع أن الحكومة الفدرالية اشترطت تداول الأوراق الخضراء بقيمتها الاسمية مع الذهب ، فإذن ذلك يم يستقم مع الواقع الاقتصادي ، وقوبل هذا القانون بالتجاهل. وبدأت بورصة نيويورك – ومعها مجلس البورصة – في تداول الذهب. ولكن سعر الذهب – ولا غرابة في ذلك – كان ينزع بقيمته المقيسة بالدولار إلى التذبذب عكسا مع النتائج العسكرية التي كان يحرزجها جيش الاتحاد ، وحظرت البورصة التداول في العالم التالي على أساس منافاته للمصلحة القومية.

وأسس آنذاك سماسرة الحساب الخاص curb brokers الذين كانوا يتداولون الأسهم في برود ستريت Broad street موضعا أطلقوا عليه اسم جيلبين Gilpin نيوزروم ، أو غرفة جيلبين الاخبارية (ولا أحد يعلم تماما من كان جيلبين هذا) ليتداولوا الذهب هناك. كان يسمح بالتداول فهيا لقاء رسم اشتراك سنوي قدره 25 دولارا. ولجأ ثقات التجار الذين احتاجوا إلى الذهب لأغراض التجارة أو لتوقي تقلبات سعر الأوراق النقدية الخضراء إلى جيبلين، تماما كما فعل مئات من "المضاربين لغرض المضاربة" أملا في تحقيق الثروة من تقلبات نتائج الحرب الدائرة لتقرير مصير بلادهم. ولم يكن هؤلاء المضاربون يحظون بقبولواسع فأطلق عليهم اسم "ميسرة الجنرال لي في وول ستريت". وعبر إبراهام لنكولن على الملأ عن رغبته في أن "تقطع رؤوسهم البغيضة جميعا".

كان الاسم الذي أطلق عليهم سيان بالنسبة إلى هؤلاء المضاربين إذ كان همهم الأكبر تلك الثروات العظيمة التي يمكن أن يكسبها سعيد الحظ أو صاحب البصيرة الثاقبة. وقد وقعوا في مطبات ومشكلات جمة لإثبات بصريتهم تلك ، فوظفوا وكلاء لهم على معرفة بكلا الطرفين المتحاربين لإطلاعهم على آخر المستجدات. لقد كنوا في حقيقة الأمر أكثر من واشنطن إطلاعا على آخر المستجدات وعلمت وول ستريت بما آلت إليه معركة جيتسبرج قبل أنت تنتهي إلى علم الرئيس لنكولن.

وفي 17 ينيو 1864 حاول الكونجرس إقتلاع شأفة المضاربة من خلال اعتبار تداول الذهب مخالفا للقانون إذا لم يجد عبر مكاتب السمامسرة. لقد أدى هذا القانون – بالإضافة إلى إغلاق جيلبين ، وتحويل تداول الذهب نحو برود ستريت حيث لم تتسن الرقابة عليه إطلاقا – إلى زيادة الهامش السعري بين الذهب والأوراق النقدية الخضراء. وقد بلغ الهامش ذروته قبل معركة جيتسبرج حينما كان شراء 100 دولار ذهبي يتطلب 287 دولار ورقيا. وعلق القانون بعد أسبوعين فقط وأعيد إفتتاح جيلبين من جديد.

وفي خريف ذلك العام أسست بورصة نيويورك للذهب على أيدي مجموعة من أعضاء مؤسسة وول ستريت ومنهم شابان غضا العود هما جيه بي مورجان J.P.Morgan وليفي بي مورتون Levi P. Morton (فيما بعد حاكم نيويورك ونائب الرئيس بنجامين هارسيون). وقد ضمت قاعة التداول مزولة على شكل ساعة كبيرة بذراع واحدة تشير إلى سهر الذهب الجاري. على الرغم من أنها اعتمدت معايير أشد صرامة وطبقت القوانين النافذة على نحو أفضل من جيلبين (الذي أغلق بعد مدة قصيرة) كان بورصة نيويورك لا تزال موضعها لا يناسب أصحاب القلوب الضعيفة.

وحققت وول ستريت بصورة عامة ازدهارا غير مسبوق في سنوات الحرب الأخلية. ومع أن إندلاع الحرب أطلق موجة من الهلع والخوف كما هو شأن أي حرب عظيمة تندلع من دون مقدمات فقد اتضح سريعا أن أعمال وول ستريت – أي تداول الأوراق المالية – ستشهد نموا عظيما. ومع الزيادة الهائلة في الدين القومي بأربعين ضعفا شهدت تداولات السندات إرتفاعا كبيرا جدا بالمقابل. كما تبين أيضا أن كثيرا من الاموال التي كانت تنفقها الحكومة ستذهب إلى شركات من قبيل مصانع الحدي ومسابك الأسلحة النارية والسكك الحديدية وشركات البرق والهاتف ومصنع النسيج والأحذية. وستستثمر أرباح تلك الشركات في وول ستريت التي ستوفر لها أيضا حاجتها من رأس المال.

ولم يمر وقت طويل حتى بدأ أكبر نهوض في حجم أعمال وول ستريت في التاريخ ، فارتقت سريعا إلى ثانية أكبر سوق للأوراق المالية على وجه المعمورة ، لا تسبقها إلى سوق لندن.وحصدت ثروات في السنوات القليلة التالية . ففي العام 1864 حقق جي بي مورجان – ولم يتجاوز حينها السابعة والعشرين من العمر – دخلا قبل الضريبه قدره 53287 دولارا ، أو ما يعادل خمسين ضعف ما يكسبه العامل الماهر في عام واحد. وكان السماسرة مشغولين على مدار الساعة ما أدى إلى ابتكار ما عرف بنضد الغداء لتوفير وجبة سريعة لهم قد لا تتوافر لهم إن هم عادوا إلى بيوتهم. وبالتأكيد لم تكن الوجبات السريعة هي الأقل شأنا بين ما ورثه البلد من حربه الأهلية.

ودأب مجلس بورصة نيويورك – الذي غير اسمه إلى بورصة نيويورك في العام 1863 – على عقد جلستي تداول في اليوم ، لكن ذلك يم يكن كافيا لتلبية حاجة الأعمال الجديدة التي تدفقت على وول ستريت. وهكذا افتتح بورصات جديدة لتلبية فائض الأعمال، في وقت شهدت فيه أعمال التداول لحساب السماسرة الخاص زيادات هائلة. وعادت بورصة المناجم إلى نشاطها بعد إنهيارها في أعقاب موجة الذهر التي عصفت في العام 1857 – وذلك للتداول في أسهم كتلك الصادرة عن شركة "وولاه وولاه جلتش جولد مايننيج" Woolah Woolah Gluch Gold Mining. وفي العام 1865 افتتح مجلس النفط للتداول في أسهم الشركات الجديدة التي تنقب في حقول نفط بنسلفاينا. لقد انطلبت أهم البورصات الجديدة – في طابق سفلي كان يعرف باسم كول هول Coal Hole.وصار حجم التداول فهيا على الفور يتجاوز حجم التداول في بورصة نيويورك ، وفي العام 1864 أعيدت هيكلتها تحت اسم مجلس السماسرة المفتوح Open board of brokers – ولم يلجأ المجلس إلى أسلوب جلسات المزاد القديمة ، بل إنتهج أسلوب المزاد الدائم. فكان كل سهم يتداول في ركن معين من قاعة التداول حيث خصص لها مركز (سمي كذلك تشبها بمركز عمود الإنادرة في برود ستريت حيث تداول السماسرة curb brokers الأوراق المالية لحسابهم الخاص كل على حدة).

لقد تجاوز حجم التداول السنوي في وول ستريت – بحلول العام 1865 – ستة مليارات دولار.وكتب جيمس ميدبيري في العام 1870 في مؤلفه ثمانمائة دولار وألف دولار يوميا من العمولات"... "ودخل الناس جميعا هذا المجال. وحاصرت المكاتب حشود العملاء ... ولم تشهد نيويورك إطلاق مثل هذا المؤشر الكبير على ازدهار الاقتصاد . كانت المركبات مصفوفة في أرتال في شارد برودواي" وحتى باعة أرقى القبعات النسائية والخياطون وتجار الجواهر حصدوا مكاسب وفيرة في خضن هذا الازدهار. كان مهرجانات الشارع الخامس في يوم الأحد ومهرجانات الحديثة المركزية (سنترال بارك) في كل أيام الأسبوع مدهشة ورائعة وغير مألوفة! فلم يسبق أن كان ثمة هذا الانتشار الكبير لموائد العشاء والاستقبالات والحفلات الراقصة تلك. وقد أذهت متاجر انونيما Anonyma بروعة أثوابها وغنى إكسسواراتها وزيناتها. ولم يعد معرض الأناقة Vanity fair حلما بعيد المنال".

وخلال الحرب الأهلية ارتفع وقع التصنيع في الاقتصاد الأمريكي – وكان جاريا على قدم وساق – إلى مستويات عظيمة جدا. إن الطلب غير المسبوق مما بات أكبر جيوش العالم وثاني أكبر الاساطيل البحرية في العالم بعد البحرية البريطانية قد أذكى كثيرا بطبيعته فورة في الإنتاج. وهذا ما آلت إليه أيضا التعريفات الجمركية التي رفعت إلى مستويات غير مسبوقة للمساعدة على تمويل الحرب. وبالنتيجة استطاعات الصناعة الأمريكية – وكانت لا تزال أقل كفاءة من نظيرتها البريطانية – اقتناص الأسواق. وتناقص حجم الواردات بمعدلات حادة . وفي العام 1860 قدرت الواردات الأمريكية بقيمة 354 مليون دولار. وبعد عامين بلغت 189 مليون دولار فقط على الرغم من النمو الاقتصادي السريع.

وعوضت الصناعات الأمريكية العجز في الواردات تماما. وفي العام 1859 كان عدد الشركات الصناعية 140.433 شركة في الولايات المتحدة. وارتفع هذا العدد بعد عشر سنوات إلى 252.148 شركة. كما ارتفع الانتاج المحلي من خطوط السكك الحديد – وهو مقياس ملائم للقوة الصناعية في القرن التاسع عشر – من 205 آلاف طن في العام 1860 إلى 356 ألف طن بعد خمس سنوات (وقد بلغ الانتاج 620 ألف طن في العام 1870). لكن الحرب ساعدت أيضا على تحفيز الصناعات الأقل شأنا في الاقتصاد الأمريكي. لقد لاقت العملية التي حصل على براءة إختراعها جيل بوردين Gial Borden لتعليب الحليب المكثف ، في العام 1856 ، زيادة كبيرة في الطلب. وقد ساعد هذا على رواج صناعة تعليب الغذاء برمتها.

وقد أدى نقص اليد العاملة بسبب التحاق كثير من الرجال بالجيس – مع ذلك – إلى المزيد من الابتكارات الميكانيكية التي فاقت الحد المألوف ، والتي حرضتها هجرة الأيدي العالمة الاوروبية ، حيث تجاوز عدد المهاجرين ثمانمائة ألف شخص في سنوات الحرب.

وشهد الجنوب أيضا نموا في الصناعة – بسبب الحرب – لكنه جاء من قاعدة صناعية محدودة ، وفي ظل قيود ومعوقات كثيرة. كان مصنع الحديد المشغل بكامل طاقته الإنتاجية في الجنوب هو ورشات حديد تريدجار Tredgar Iron Works قرب ريتشموند ، وقد ساعد هذا المصنع كثيرا على زيادة الإنتاج. كان يشغل 700 عامل في العام 1861 و2500 مع حلول يناير 1863. لكنه لم ينتج أكثر من ثلث العرض من تماسيح الحديد اللازمة للوصل به إلى طاقته الإنتاجية الكاملة ، مع أن ألاباما كانت منتجا رئيسيا لفلز الحديد.

ومع ذلك ، فقد أنشئت مسبكة لصناعة المدافع في ماكون بجورجيا إلى جانب عدد من مسابك البرونز هنا وهناك. وقد بنت ولايات الجنوب الانفصالية (الكونفدرالية) أكبر مصانع البارود في أمريكا الشمالية – ويقع في أوجوستا بجورجريا. واستطاع الجنوب إمداد قواته بالمؤن والعتاد من دون انقطاع. وحقق لنفسه كفاءة خاصة في صناعة الأسلحة الصغيرة. وقد كتب جوشيا جورجاس – الذي راس مكتب القانون الكونفدرالي – في مذكراته للعام 1863 ، وهو يملأه شعور بالفخر والإعتزاز: " وحيث إننا لم نكن قبل سنوات ثلاث نصنع البنادق أو المسدسات أو السيوف الضالعة – ولا الطلقات أو القذائف – ولا حتى رطلا واحدا من البارود – فإنن اليوم نصنع كل ذلك بكميات تلبي حاجة جيوشنا الجرارة". وعندما استسلم الجنرال لي في أبوماتوكس وكانت قواته قد استنفدت طعامها ، وأوشكت على مجاعة ، فقد ظل بحوزتها نحو خمس وسبعين طلقة من الذهيرة لكل مقاتل وعدد كاف من قذائف المدفعية.

ووضعت بحرية الجنوب خططا لبناء 150 سفينة . وبالطبع لم تحقق ما خططت له . لكن بناء نحو 50 سفينة – ومنها 21 مدرعة – لم يكن بالإنجاز اليسير في ظل الظروف السائدة آنذاك. ولم يكن أثرها ضئيلا في ما تمخضت عنه الحرب وفي مستقبل الاقتصاد الأمريكي.

وجابت مراكب القرصنة الكونفدرالية – وبعضها مصنوع في بريطانيا – مثل المركب الأسطوري سي إس إس ألاباما CSS Alabama – البحار للسطو على سفن الاتحاد. وهكذا سارع ملاك السفن الأمريكان إلى إنزال أعلام مراكبهم ورفعوا العلم البريطاني للحيلولة دون اختطافها . لكن ثيرا من هذه المراكب لم يعد من رحلته.

لقد كانت الولايات المتحدة قوة بحرية عظمة منذ أول عهد الاستيطان ، ولم يتفوق عليها في معظم تلك الفترة إلا بريطانيا نفسها. لكن الحرب الأهلية عجبت بوقوع انخفاض طويل الأجل في حركة الشحن المارة عبر المياه الأمريكية. ولم يتعاف الأسطول التجاري من أثر ذلك. وفي العام 1860 ومن أصل 8.275 مليون من الشحنات التي عبرت الموانئ الأمريكية ذلك العام ، كان 5.921 مليون طن – أو أكثر من 71 في المائة – عائدة إلى أمريكيين. ومع حلول العام 1890 كان 22 في المائة من هذه الشحنات تعود إلى أمريكان. أم أكبر ضحايا الحرب الأهلية فكانت أول الصناعات الأمريكية الكبرى.

إذ على الرغم من عجائب التطور الصناعي التي حققها الجنوب في خلال الحرب ، فقد دمرت هذه الحرب في نهاية المطاف كل صناعاته معها كثير مما تبقى من اقتصاده. وفقدت السندات والنقود الورقية التي صدرت عن الولايات الكونفدرالية (الجنوبية) وحكومات الولايات قيمتها، وتلاشت معها الأموال السائلة في المنطقة. لقد تقوضت زراعة الجنوب – وكانت روح اقتصاده ودعاماته الأساسية – عندما هجر الكثير من اليد العاملة المستعبدة الحقول حالما أمكن لها ذلك. وقد فسد محصول القطن في المخازن لتعذر تصديره بسبب الحظر الذي فرضه الشمال (على الرغم من أن الكثير هرب سرا إلى الخارج لتوفير المادة الأولية لمصانع نيوإنجلاند).

ومع نهاية الحرب وظاهرة الرق ، كان لابد من اعتماد نظام جديد للزراعة في مناطق الجنوب. فقد امتلك الذين كانوا في عداد العبيد سابقا زمام السيطرة على قوة عملهم لكنهم أعوزتهم الأرض والمعدات والخبرة في التعامل مع الاقتصاد الحر. وحافظ ملاك العبيد السابقون على الكثير من أملاكهم في صورة الموجودات الرأسمالية اللازمة لإنتاج المحاصيل – كالأراضي ومحالج القطن لكنهم افتقروا إلى المال اللازم لسداد أجور عمال المزارع.

وجرب عدد من الأنظمة ، لكن لم يمض وقت طويل حتى ظهر نظام للمغارسة Charecropping كاني دفع بموجبه للعمال حصة من المحصول نفسه ، وذلك في أقاصي الجنوب (ولم يكن هذا النظام معروفا في كل أنحاء البلاد الأخرى تقريبا) ، لكن سيهيمن على زراعة الجنوب حتى الحرب العالمية الثانية. لكنها لم تستثن الأشكال الأخرى من الأنظمة الزراعية ، ولم تقتصر المغارسة على العمال الزنوج . فقد عمل كثير من أسر البيض الفقيرة في المغارسة ، وكانت 25 في المائة من عائلات السود العاملة في الزراعة تملك الأرض التي عملت بها العام 1880 ، وهذا يعد إنجازا بارزا ، خصوصا أنه لم تنقض أكثر من خمسة عشر سنة على إبطال الرق آنذاك.

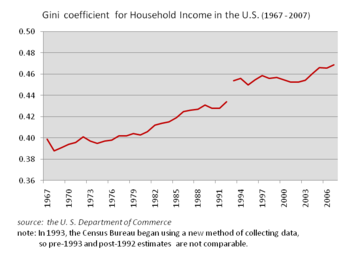

لكن الجنوب حافظ على السمات الأساسية لما يدعى اليوم ببلدان العالم الثالث: ملكية وسائل الإنتاج من قبل نخبة صغيرة تتمتع بالإمتيازات ، والفقر المدقع والعمل مضمني لأغلبية السكان ، واقتصاد يقوم على الزراعة والصناعة الاستخراجية بدل التصنيع والخدمات. الأسوأ من ذلك ، أن العنصرية البغيضة – على الرغم من أن إلغاء الرقيق كان أكبر إنجازات الحرب الأهلية – التي جسدتها ظاهرة الرق التي لم تنحسر. ومع نهاية إعادة الإعمار ، أعادالبيض الجنوبيون التأكيد على السيطرة السياسية. وأصبح السود بمعظمهم مهمشين طوال قرن من الزمن تقريبا. لقد نفرت العلاقات الوطيدة – ولكن غير المستقرة – بين الأعراق المستقرة في الجنوب المستحدثين من غير الجنوبيين من الإنتقال إلى المنطقة للإفادة من المزيات التنافسية المتوافرة مثل إنخفاض تكاليف المعيشة ورخص الأيدي العاملة. وفي هذه الأثناء ، كانت دائما ذروة هجرة من أبناء الجنوب الموهوبين والطامحين إلى الشمال بحثا عن الفرص العديدة المتاحة هناك. وبعد ثمانين سنة من فشله الذريع في تحقيق الإستقلال سيظل الجنوب بلدا من بلدان العالم الثالث داخل بلد سيرتقي إلى مرتبة أكثر اقتصادات العالم الأول وأكثرها ديناميكية في العالم.

ومن المفارقة الفاصلة التي تجسدت في الحرب الأهلية ، بكل تكاليفها أرواحا وأموالا هي التي ولدت هذه النزعة الديناميكية الجديدة. إن اتساع نطاق الصراع أطلق شعورا من الفخر العظيم والعميق في ما نجحت الحرب في إنقاذه ، أي الاتحاد الأمريكي. فقد حولت الحرب الأهلية الولايات المتحدة (وهي عبارة صيغت لغويا – قبل الحرب في صيغ الجمع) من مجموعة من الولايات المترابطة إلى أمة تحمل اسما بصيغة المفرد. إن شعار الأمة القديمة "الكثرة تتحد في الفرد" قد تحقق على أرض الواقع ، ولكن بتكلفة بلغت نصف مليون قتيل. ومن بين الدول العظمة اليوم ، يبقى اليابان وحدها – وهي المتجانسة إثنيا ليس إلا – العدد الأقل من القوى المغردة خارج السرب centrifugal قيد النشاط في كيانها السياسي.

لقد استشعر سامون بي تشيس الموقف الجديد مبكرا في العام 1863 ، فكتب في ذلك العام: "لقد بدأنا من دون رأسمال ، وإذا كان علينا أن نخسر القسم الأكبر منه قبل أن تضع هذه الحرب أوزارها ، فإن العمل labor سيعيده كرة أخرى ، وبزخم لم نعهده بيننا من قبل".

إن حقيقة إن الحرب قد مولت بموارد محلية وبمبالغ طائلبة ، قد أثبتت للمواطل درجة القوة والثراء التي وصلت إليها الأمة. وقد ذكر عضو الكونجرس جدلوف إس أورث أمام حشد من الحضور في لافاييت إنديانا في العام 1864 أن أمريكا "هي اليوم أقوى الأمم على ظهر الكوكب. وقد كان هذه الحرب السبيل إلى شخذ الموارد والقدرات إلى درجة لم يجل بخاطركم من قبل أنها ملك أيمانكم".

وقد علم الشعب أن ذلك بات ملك يمينه. ومع نهاية الحرب الأهلية – عندما تتقلص القوات العسكرية سريعا ولا تبقى منها إلا أعداد ضئيلة – فإن الشعب في العقود الثلاثة المقبلة سيسخر تلك الموارد والقدرات ليذهل العالم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الفصل الحادي عشر:الرأسمالية الضارية

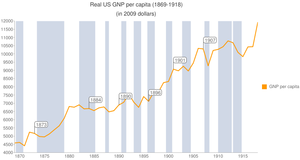

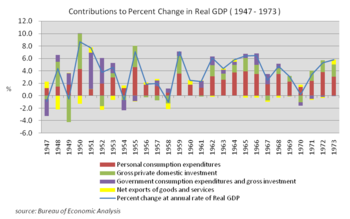

في نصف القرن ما بين نهاية الحرب الأهلية وبداية الحرب العالمية الأولى في أوروبا ، طرأت تغيرات أشد وقعا على الاقتصاد الأمريكي الذي تسارعت معدلات نموه وزاد تنوعا لم يحققه في الفترات الخمسينية من تاريخ البلاد.

وفي العام 1865 كان البلد لا يزال يهيمن عليه الطابع الزراعي ، على الرغم من أنه اكتسب مقومات القوة الصناعية الكبرى قبل ذلك التاريخ . ولم يدرج آنذاك أي مشروع صناعي في بورصة نيويورك. وفي مطلع القرن العشرين – أي بعد جيل كامل – كان لدى الولايات المتحدة أكبر اقتصاد صناعي على وجه الأرض ، اقتصاد قائم على شركات عملاقة لم تدر في خلد أحد العام 1865 ، لقد اصبح البلد – وهو مستورد لرأس المال منذ نشوئه – قوة مالية عالمية أيضا – تضاهي بريطانيا العظمى.

لقد ارتفع الإنتاج الزراعي أيضا بمستويات مرتفعة – مع أنه لم يعد يحتل مكان المركز في الاقتصاد الأمريكي – وذلك مع تدفق المزارعين ومربي الماشية إلى السهول العظيمة Great Plains عن طريق السكك الحديد التي مدت عبر هذه السهول في تلك السنوات. ومع حلول العام 1890 أعلن مكتب الإحصاء أن منطقة التخوم- وهي سمة ميزت الواقع الجغرافي السياسي للولايات المتحدة – لم يعد لها وجود. كانت لا تزال ثمة أراضي كثيرة غير مأخولة ، لكنها رقع متناثرة ولم يبق ثمة خط واضح عبر القارة يفصل بين نهاية المدينة وبداية البرية التي كانت ذات يوم بلا حدود . لقد أصبحت الولايات المتحدة حينذاك أمة قارية في واقعها الجغرافي السياسية ومن المنظور الجغرافي البحت.

إن الحاجة إلى إيجاد قواعد ومؤسسات جديدة تساعد على حفز هذا الاقتصاد الجديد وازدهاره – ولضمان توزيع ثماره ونتائجع بالعدل بين كل قطاعات المجتمع – ستهيمن على السياسة الداخلية الأمريكية على امتداد القرن المقبل ، تماما كما هيمن الحفاظ على الاتحاد ومسألة العبودية على السياسية الداخلية في فترة ما قبل الحرب. إن كثيرا من الوسائل التي اعمتدت للسيطرة على الاقتصاد الجديد في تلك الفترة ستأتي من خلال العمل الحكومي والتشريعي ، وخصوصا في العقود الأخيرة ، لكن كثيرا منها سينبثق – في الواقع – من القطاع الخاص مع سعي أرباب المحاماة والصيرفة والسماسرة وعمال السكك الحديد ورؤساء الاتحادات العمالية والصناعيين إلى تعزيز مصالحهم الشخصية على الأجل الطويل ، التي كانت – ولا ريب – غير متطابقة بعضها مع بعض.

كان المفكرون منخرطين في الجدل الدائر حول السياسة الاقتصادية وقواعد اللعبة في أواخر القرن التاسع عشر. ولم يكن لهؤلاء من قبل أي دور يتجاوز النظرية الاقتصادية المجدرة. وقد سعوا أحيانا إلى الحديث بلسان المجتمع بدلا من المصالح الشخصية لفئة بعينها. لكنهم تحدثوا – وبالطبع لا مهرب من ذلك – بلسان مصالحهم الخاصة مع أنه كان يغلب عليهم سيماء غير المدرك لهذه المصالح. وبقي البعض من أمثال كارل ماركس وهنري جورج أصحاب نظرية (منظرين) ، لكنهم نالوا شعبية كبيرة (لقد كان هنري جورج – مع ذلك ، وكان يضلح بدور الاصلاحي – قاب قوسين من انتخابه عمدة لنيويورك في العام 1886 ، وانتهى في مركز متقدم على المرشح الجمهوري ثيودور روزفلت). وآخرون من أمثال تشارلز فرانسيس آدامز وشقيقه هنري كانوا أساسا في فئة الكتاب والصحافيين. ولم يكن لكثير من هؤلاء المفكرين – مع ذلك – إلا معرفة ضحلة بالعالم الاقتصادي الحقيقي الذي كانوا يسعون إلى التأثير فيه.

بموجز القول ، كان ذلك صورة نموذجية عن العملية الديموقراطية العشوائية ولكن – وكما هي حال الصيرورات الديموقراطية – ظهر أثرها على الاجل الطويل . إذ لم يسبق لأي مجتمع في التاريخ أن وجد نفسه في حاجة ماسة إلى السيطرة على اقتصاد مؤسس على قاعدة صناعية عالية الديناميكية في أمة تعتبر من الناحية الدستورية جمهورية اتحادية ذات صلاحيات محدودة. وقد عرف الولايات المتحدة كيف تفعل ذلك بالاستفادة – من دون إدراك منها – من الأفكار العظيمة للآباء المؤسسن ، فالإنسان ليس كالملائكة ، فثمة مصالح شخصية تقوده وتحركه. ويمكن الافادة من المصلحة الشخصية في تحقيق المصلحة العامة عبر نظام مترابط من تقسيم السلطات. إن الاقتصاد الأمريكي – مع أنه كان ينهك في فترات الكساد الشديد أحيانا – سيحثث ازدهارا هائلة – على الأجل الطويل – في السنوات المائة والأربعين التالية ، وذلك تحديدا لأن الأمة الأمريكية خرجت بنظام "مراجعة وموازنة" عالي الفاعلية لتنظيم الاقتصاد في العقود التي تلت الحرب الأهلية.

وبعد الحرب مباشرة ، لم يغلب شيء على السياسة الأمريكي – وبالتالي على الاقتصاد الأمريكي – بقدر الفساد. فلم تكن ثمة شرطة ساهرة على تطبيق النظام ، وكانت الرأسمالية بحالتها الضارية قد كشرت عن أنيابها ren in tooth and claw. وكانت أحيانا مصدر بهجة وتسلية على الأقل بالنسبة إلى أولئك الذين لم يكونوا منخرطين فيها على نحو مباشر ، لكنها لم تكن أسلوبا ناجعا لإدارة الاقتصاد. فالرأسمالية إن لم تصحبها ضوابط وجهات رقايبية تفقد استقرارها بطبيعتها ، إذ يعطي الأفراد مصالحهم الشخصية قصيرة الأجل أولوية على مصالح النظام العام. وتكون النتيجة حالة من الفوضى والاضطراب أو البلوتوقراطية Plutocracy (حكومة الأثرياء). وكما بين هربرت هوفر فإن: "مشكلة الرأسمالية هي الرأسماليون أنفسهم ، إذ لا حدود لجشعهم".

ولم يتجسد هذا الفساد في منطقة ما بقدر ما كان في نيويورك. خصوصا في وول ستريت. فقبل الحرب الأهلية كانت السوق المالية صغيرة إلى درجة ألغت الحاجة إلى الضوابط الرسمية، فالأطراف المختلفة كان يراقب بعضها بعضا. وفي زمن لم يعرف الخديعة والاحتيال الصريحيين العلنيين إلا بأدنى صورهما ، كانت أطراق اللعبة في معظمها من المحترفين الذين أدركوا تماما ما هم مقدمين عليه. لكن الحال تغيرت مع سيل الأوراق المالية الصادرة نتيجة الحرب والزيادة التي نشأت عن ذلك في عدد المتداولين بها.

لكن لم تكن ثمة آلية لممارسة الرقابة ، ولم يكن هناك اعتقاد بأن للحكومة الفدرالية أي دول في تنظيم عمل الأسواق آنذاك ، وأصبحت حكومات الولايات والمدن مراتع للفساد. لقد كتب جورج تمبلتون سترونج – في العام 1857 – في مذكراته وقد ملأه القنوط : "فلتبارك السماء على كل نعمائها ، لقد علق المجلس التشريعي لنيويورك". وبعد ذلك بسنوات قليلة كتب هوراس جريلي في "نيويورك تربييون" أنه كان متعذرا "أن ينعقد أي جهاز آخر مهما بلغت درجة إهماله – وليس فقط فاسدا ، بل صفيق ، في قاعتنا التشريعية في السنوات العشر المقبلة".

وكان جريلي مخطئا. ففي العام 1867 أقر المجلس التشريعي في ولاية نيويورك بالفعل قانون قضى بمشروعية الرشوة. ووفقا لنص القانون فإنه: "لا يجوز تجريم الرشوة بموجب هذا القانون بناء على شهادة الطرف المعتدى عليه ، ما لم يؤيد هذا الدليل في أركانه المادية بدليل آخر". وقد عني ذلك – في ذاك العصر ما قبل الإلكتروني – أنه ما دام الموظف قد قبض الرشوة سرا ونقدا فلا سبيل إلى إدانته".

ولم تكن محاكم الولايات في حال أفضل من المجلس التشريعي. فقد كان انتخاب القضاة في ولاية نيويورك يتم منذ أربيعنيات القرن التاسع عشر ، عندما تبنت الولايات دستورا طغت عليه أفكار جاسكون. وهذا ما جعلهم يعتمدون في عملهم على الأجهزة السياسية ، تماما كحالهم اليوم.وكانت النتائج متوقعة. وكتب جورج تمبلتون ستورنج – وهو محام ناجح جدا – في مذكراته: "إن المحكمة العليا هي بالوعتنا الكبرى ، أما المحامون فهم جرذانها". وفي العام 1868 كتبت المجلة الإنجليزية الشعبية مجلة فريزر Fraser's Magazine، أن "ثمة عامة في نيويورك بين المتقاضين (أطراف الدعوى) – لا تجدها في أي مدينة أخرى – وهي أنهم كانوا يأملون توكيل القضاة كما كانو يوكلون المحامين". ولم يكن ذلك ينطبق في أي مكان آخر بقدر ما كان ينطبق على ما أصبح يعرف في وول ستريت بحروب إري Erie ، أي الصراع على خط حديد إري.

لقد كان لخط حديد إري تاريخ حافل بالتناقضات بالمقارنة مع سابقاته من خطوط السكك الحديد الأمريكي. فقد رخص بموجب صفقة سياسية ، وكانت الغاية منه أساس أن يكون طريقا رئيسية عظيمة. ولتأمين الدعم السياسية لمشروع قنال إري من "الطبقة الجنوبية" للأقاليم التي تقع على طول الحدود مع بنسلفانيا ، فقد وعدوا "بمعبرط خاص بهم. وكان خط السكة الحديد الذي رخص في العام 1832 هو ذلك المعبر. وقد عملت القوى السياسية على الناي بخط إري عن بوفاللو ، وهي التخم الغربي الطبيعي للخط ، حيث إنه كان ينافس عمل القنال ، لمروره من نيوجيرسي منتهيا عند نهر هدسون قادما من مدينة نيويورك فقط ، فقد كان هذا التخم الشرقي الطبيعي لهذا الخط. وعوضا عن ذلك ، فقد كانت النتيجة أطول خط سكك حديد ف يالعالم ، يمر عبر مدينة صعيرة هي دنكيرك في نيويورك على شاطئ بحيرة إري وصولا إلى مدينة صغيرة أيضا هي پيرمونت، نيويورك على نهر هدسون شمالي حدود ولاية نيوجرزي، بطول 451 ميلا.

لقد إنتهى خط السكك الحديد إلى الإفلاس خلال مرحلة إنشائه التي استمرت سبع عشرة سنة, وكان وقت انتهائه ذا هيكل رأسمالي متطور قوامه الأسهم العادية والأسهم الممتازة والسندات القابلة للتحويل. كانت تلك الأوراق المالية خيارا مضاربيا مفضلا في وول ستريت ، خصوصا بالنسبة إلى مضارب اسمه دانييل درو ، الذي كان أيضا بين فترة وأخرى أمينا لخزانة سكة حديد إري وعضوا في مجلس إدراتها.

كان درو من أبرز أعلام وول ستريت في تاريخها. لقد استهل حياته المهنية – وهو غير المتعلم ، الذي كان مخلصا لعمله فطنا فيه – تاجرا للماشية ، ببيعها في سوق الماشية في نيويورك. وتحول على الفور إلى التداول في وول ستريت والعمل في المراكب البخارية. وفي ستينيات القرن التاسع عشر أصاب ثراءا كبيرا قد ذات مرة – على الأقل وفق تقديراته الخاصة – بستة عشر مليون دولار. وأسس ما بات يعرف اليوم بجامعة درو ، وأنفق على تشييد عدد من الكنائس. لكنه عندما كان لا يذكر الله كان يبذل بحماسة لا تنقطع كل حيلة ممكنة في وول ستريت – وبعضها إبتكره بنفسه – لتجريد المضاربين المتهورين من أموالهم. ولم يحب درو – الذي كان يكنى "زعيم المضاربة " – أكثر من المضاربة في الأوراق المالية الصادرة على خط سكة حديد إري.

لقد كان هذا الخط على الرغم من مشكلاته المادية المزمنة – انتهي إلى الإفلاس للمرة الثانية في العام 1859 – مشروعات هائلا ، عمل فيه ذلك العام أربعة آلاف وأربعمائة عامل وآلاف المركبات ، وحقق عوائد بملايين الدولارات. وكانت إمكانتاه الاقتصادية كبيرة. وبفضل مقعده في المجلس كان درو قادرا على الوصول إلى معلومات خاصة أفاد منها من دون وازع من ضمير ، كما فعل أشياعه من كبار المضاربين . وكانت النتيجة كما ترويها قصيدة غنائية ترددت في بورصة نيويورك:

قال دانييل إلى أعلى – وارتفع إري إلى الأعلى ..

قال دانييل إلى أسفل – ونزل إري إلى الأسفل ..

وقال دانييل فليتذبذب – فترنح إري في كلا الإتجاهين ..

طالما كان عمل السكك الحديد عملا رابحا : لأن تكاليفه الثابتة مرتفعة جدا ، وهي تظل قائمة إن تحسنت ظروف العمل أو ساءت . ولهذا السبب فإن الحصة السوقية تعد أمرا حاسما لربحية خطوط السكك الحديد في جو تسوده المنافسة ، حيث إن كل راكب أو طن إضافي يزيد الدخل من دون أن ترتب عليه نفقات تذكر. وبسبب الحاجة إلى تحقيق حصة سوقية ، فقد كانت الحروب السعرية شائعة بين خطوط السكك الحديد المتنافسة في القرن التاسع عشر (وهي شائعة اليوم في الخطوط الجوية للأسباب ذاتها تماما).

لكن ثمة حدودا طبيعية لهذه الحروب السعرية ، حيث تتحول تخفيضات الأسعار من دون مستوى معين إلى ما يشبه "الانتخار الاقتصادي" . ومع ذلك فلم يكن مجلس إدارة خط إري مهتما كثيرا بهذا المسائل الهامشية الاستراتيجية كالرحبية أو القدرة على الاستمرار والنمو. إذ كان مهتما كثيرا بالأرباح التجارية القصيرة الأجل التي تحقق في وول ستريت ، وهذا ما جعل خط إري الورقة الرابحة في قطاع السكك الحديد في نيويورك (ودعت تشارلز فرانسيس إلى تسميته "المرأة الفاسقة في وول ستريت"). وأراد كورنيليوس فاندربيلت – وهو شخصية ذات نفوذ متصاعد في تلك السوق – أن يفعل شيئا ما حيالها.

لقد ترك فاندربيلت عمله لدى توماس جيبونز في العام 1829 ، وبدأ عمله الخاص في مجال المراكب البخارية . وأضحى بعد فترة وجيزة أكبر ملاك السفن في أمريكا ، وفي العام 1837 كانت صحيفة جورنال أوف كوميرس أول من استخدم اللقب الفخري الذي دخل فيه التاريخ: عميد البحار (الكومودور). كان أسلوب عمل الكومودور هو البساطة بعينها: 1- إدارة المؤسسة بأعلى قدر من الكفاءة وأقل مستوى ممكن من التكايف. 2- المنافسة السعرية الضارية لتدمير المنافس أو إخراجه من السوق أو رشوته للخروج من المنافسة. 3- الإلتزام بما يبرمه من اتفاقيات وعقود. لقد كتب عنه ماثيو هيل سميث – وهو محام وكاهن إبرشي – في العام 1870 أن "كلام الكومودور موثوق كعقوده ، عندما يصدرعنه بملء إرادته. كما أنه حريص في المقابل على تنفيذ أي وعد يصدر عنه".

كان فاندربلت راغبا في قبول مبلغ نا يثنيه عن المنافسة في أحد خطوط السكك الحديد ، لأن المراكب البخارية – على عكس السكك الحديد – يمكن أن تشغل حيثما وجد الماء الكافي لتعوم فيه. فإن حصل على المال الذي يحمله على مغادرة نهر هدسون مثلا فإن ذلك يسهل كثيرا المنافسة على طريق لونج آيلاند ساوند أو طريق نيويورك – فيلادلفيا. لكن البعض لم يذلك ذلك ، كانت "نيويورك تايمز" في صفحتها الافتتاحية في خمسينيات القرن التاسع عشر أول من استخدم الصورة – إن لم تكن الكلمة أيضا – التي يظهر فيها النبلاء اللصوص في القرون الوسطى ، وذلك في نقد تكتيكيات فانلدربيلت. ويعرف عن النبلاء اللصوص أنهم عاشوا على ضفاف نهر الراين ، وفرضوا على العابرين إلى قلاعهم رسم عبور يضمن لهم المرور بسلام. (وسواء كان هؤلاء حقيقة واقعة أو كانوا من نسج خيال القرن التاسع عشر ، فهذه مسألة أخرى).

لقد كان فرض رسوم العبور لقاء تسهيل حركة العابرين – بالطبع – إبتزازا واضحا ، لأن ذلك لا يقوم اساسا على تبادل الثروة. لكن فاندربيلت لم يكن يصنع شيئا من هذا القبيل. ففي العام 1859 عرضت صحيفة "هاربرر ويكلي" – وهي أقل اهتماما بالاحداث الاقتصادية من "التايمز" – تفسيرا لذلك. فقد كتبت "كان ذلك هو النزعة السائدة ، أن ينظر إلى تلك المنافسات على أنها محاولات من جانبه لإبتزاز المشاريع الناجحة. فليس عدلا أن يقرر المرء دوافع جاره في اتخاذ عمل ما ، إذا كان العمل في حد ذاته مشروعا وقانونيا. ولابد من الحكم على العمل بنائجه. وقد كانت النتائج إنشاء فاندربيلت خطوط سكك حديد منافسة التخفيض الدائم لأجول النقل. وكانت الأسعار كلما مد "خط حديد منافس" تتراجع على الفور ، وبعض النظر عن نتيجة المنافسة ، سواء انتهت بإخراج المنافسين – كما كانت الحال دائما – أو الخضوع لهم. فإن الأسعار ما كانت تعاد إلى سابق عهدها. إن هذه النعمة العظيمة – ألا وهي السفر الرخيص – إنما يدين بها الناس والمجتمع في المقام الأول إلى كورنيليوس فاندربيلت". وستعتنق "التايمز" نفسها وجهة النظر هذه عن الكومودور.

إن عبارة "النبلاء اللصوص" إنما جاءت في الأصل لتعني الأشخاص – الذين كان فاندربيلت في طليعتهم – الذين اقاموا إمبراطوريات عظيمة في حقول الصناعة والنقل في الاقتصاد الأمريكي أواخر القرن التاسع عشر. صحيح أن هؤلاء الرجال كانوا عتاة مخادعين منساقين وراء تعظيم الذات (وفي المقابل كان ثمة رجال شرفاء أيضا حرصوا ، وقد غلب عليهم الشك ، على أن يبقوا رهنا للقوانين حتى إن كانت قاصرة" ، إذ لم يحصل أي منهم على الثروة من الآخرين لقاء جهد بذله. وقد أنشأوا كلهم مشاريع عملاقة كانت مصدرا للثروة . ومع ذلك كله ، فإن تلك العبارة "النبلاء اللصوص" مقدر لها أنت تبقى قيد الاستعمال والتداول.

وشرع فاندربيلت في مطلع ستينيات القرن التاسع عشر في التحول إلى السكك الحديد ، وهي تقنية طالما حمل مقتا لها على الدوام ، إذا أوشك على الموت في واحدة من أولى حوادث السكك الحديد في هذه البلاد. لقد إشترى حصة مسيطرة في خط حديد نيويورك وهارلم وسكة حديد نهر هدسون. وكان خطي السكك الحديد الوحيدين الموصلين مباشرة إلى جزيرة مانهاتن. وعندما تعرضت حصصه في هذه الخطين إلى هجمات المضاربين في وول ستريت في العام 1863 ومنهم دانييل درو نفسه ، أثبت فاندربيلت على الفور أنه السيد المطلق في لعبة وول ستريت ، فأحرج المضاربين في هارليم مرتين ، والمضاربين في هدسون مرة واحدة في عضون أسابيع فقط ، وجنى الملايين وحقق لنفسه سمعة ما نالها رجل قبله في وول ستريت منذ ذلك الحين. وقد تحدث عنه أحد الصحافيين البريطانيين في تلك الأيام قائلا: "أسد جايتوليان بين ضباع الصحراء وثعالبها".

ودعي فاندربيلت في العام 1867 إلى قبول منصب رئيس شركة خط نيويورك سنترال فسعى على الفور إلى دمجه في خط سكة حديد نهر هدسون الذي يملكه ، وكانت النتيجة ولادة خط جديد يمتد على طول الطريق بين مدينة نيويورك وبوفالو ، وينافس بصورة مباشرة خط سكة حديد إري. ولم يشك فاندربيلت إطلاقا في قدرته على كسب المنافسة. لكنه أراد أن يشغل خط إري على أساس تجاري بحيث يسر لكلا الخطين تحقيق الربح بناء على اتفاق بتقاسم الركاب (ولم يكن في هذا ما ينافي القانون آنذاك ، مع أنه يعد اليوم إندماجا معيقا للتجارة).

ولقد كان مصمما على إخراج درو من المجلس في انتخابات الثامن من أكتوبر 1867 والسعي إلى انتخاب مؤيديه بدلا منه.ومضى درو – وهو صديق ومنافس قديم منذ عهد المراكب البخارية – إلى لقاء الكونودور ، وتعهد بأن يضبط نفسه وبأن يعمل أيضا لتحقيق مصالح فاندربيلت . وأبدى فاندربيلت ليونة بعد ذلك ، ولم يحفظ درو منصبه في المجلس فقط ولكنه عين أيضا أمين خزانة لخط إري من جديد ، وهو منصب لم يشغله منذن منتصف خمسينيات القرن التاسع عشر. كما انتخب لعضوية المجلس اثنان من الوافدين الجدد على وول ستريت : جاي جولد وجيم مينسك.

وسرعان ما أخلف درو وعوده لفندربيلت بأن شكل مجموعة مضاربة بغية دفع سعر سهم خط إري إلى الارتفاع . وحين طلب فاندربيلت إلى المجلس الموافقة على تقاسم ركاب مدينة نيويورك بين خط إري وخط نيويورك سنترال وخط بنسلفانيا ، رفض مجلس إري ولم يوافق عليه إلا فرانك ورك ، رجل الكومودور في المجلس.

واعترض فاندربلت على ذلك وقرر أن يرد. وإذا كان غير قادر على التأثير في المجلس لحمل أعضائه على التصرف بروح رجل الأعمال ، فإنه سيلجأ إلى ما سماه تشارلز فرانسيس آدامز "القوة الضاربة لملايينه" لشراء حصة مسيطرة في خط إري. كان عدد الأسهم العادية الصادرة رسميا 251.050 سهما. لكن درو وضع يده على 28 ألف سهم غير مطروح في التداول ، كان يحوزها ضمانا على أحد القروض ، كما كان ممكنا أيضا تحويل بعض صادرات سندات خط إري إلى أسهم عادية. وكان درو – يوصفه أمين خزانة – في مركز مثالي يخوله إصدار المزيد من السندات القابلة للتحويل ، وتحويلها وفق ومقتضيات الضرورة للحيلولة دون أن يكسف فاندربيلت السيطرة بشراء معظم الأسهم العادية.

ومضى فاندربيلت إلى القاضي جورج جي برنارد الذي نعته أحد معاصريه بالقول "محارب شجاع قل مثيله بين معارف فاندربيلت الخلص" . وأصدر برنارد على الفور أمرا قضائيا يحظر على دامييل درو ، بوصفه أمين خزانة ، تحويل السندات إلى أسهم ، وأن يكف شخصيا عن بيع الأسهم بحوزته. واعتقد الكومودور أن الوضع بات تحت السيطرة فأمر سماسرته بالتوجه إلى السوق وشراء أسهم خط إري المعروضة هناك.

لكن درو نجح في إقناع أحد معارفه من القضاة - واسمه جيلبرت ويقيم في بروكلين – بإصدار أمر قضائي يسمح بتحويل السندات إلى أسهم وفق الطلب. وبوصفه سمسارا ، فقد وضح اي سي ستيدمان الموقف بقوله: " بما أن برنارد حظر تحويل السندات إلى أسهم ، وحظر جيلبرت الامتناع عن هذا التحويل فلا يلومهما أن فعلا ما طاب لهما إلا موارب".

وفي غضون أيام قلائل ، أصدر خط غري سندات حولت إلى مائة ألف سهم جديد وطرحت في السوق.وتعهد جيم فيسك قائلا : "إذا لم تتعطل هذه المطبعة ، فلتنزل بي اللعنات إن لم أعط هذا النذل العجوز كل ما يبتغيه من شركة إري".

وعندما تبين لفاندربلت أن مجلس إري كان يطبع أسهما جديدة بالمعدل نفسه الذي يشتريها به سماسرته ، عاد إلى القاضي برانرد وحمله على إصدار مذكرات إعتقال. وأرسل الشريف لجلب أعضاء مجلس إري ، أما مجلس إري الذي تناهى إلى علمه نبأ هذا الإعتقال الوشيك ، فقد فر هاربا.

ووصف وليام ورثينجتون فولر – وهو سمسار ألف كتابا عن وول ستريت في العام 1870 ، كان من أكثر الكتب مبيعا – بقوله: "لاحظ شرطي في أثناء مناوبته مجموعة من الرجال المتأنقين الذي تبدو عليهم مع ذلك أمارات الروع ، محملين برزم من الأوراق المالية الخضراء ودفاتر الحسابات ورزم من الأوراق المضمومة بشرائط حمراء ، يندفعون وعليم سيما الاندفاع والاضطراب ، من مبنى خط غري . ولأنه إرتاب في الأمر ، واعتقد أن أولئك الأشخاص قد يكونون لصوصا تجرأوا على السرقة في رابعة النهار ، فقد اقترب منهم ليتبين خطأ إعتقاده. فقد كانوا أعضاء اللجنة التنفيذية لشركة إري هاربين من نقمة الكومودور محملين بغنائم آخر حملاتهم". وكذلك كانوا. فقد حشدوا سبعة ملايين من أموال الكومودور في خرج سفر وهربوا سريعا إلى نيوجيرسي حيث كانوا آمنين بعيدا عن قوانين نيويورك.

وانتقلت الأحداث بعد ذلك إلى ألباني ، حيث حاول كل طرف رشوة أعضاء المجالس التشريعية "الذين تدفقوا على ألباني كالعجول المحتشدة في سوق الماشية. وكلهم كانوا مستعدا لقبض الثمن. وعرض كل منهم سعرا يتناسب مع وزنه. وقد وصل جاي جولد – وفق صحيفة نيويورك هيرالد – إلى أباني بحقيبة ملاى بأوراق من فئة ألف دولار. وعندما ألقي القبض عليه قدم 500 ألف دولاركفالة فورية.

كما يمكن للكومودور أن يكسب سباق الرشا ، لكنه أدرك أن هذا الكسب سيكون مكلفا على الأجل الطويل ، إذ أن الرأي العام بدأ يعارض امتلاكه خط إري وخطي هدسون ونيويورك سنترال . ولو حدث ذلك لكان سبيله إلى احتكار تام تقريبا لسوق النقل في نيويورك. وقرر فاندربيلت التفاوض فارسل خطابا إلى درو أكد فيه أمرين: أن يأخذ منه السهم الذي فقد قيمته – بعد أن أعلنت البورصات الكبرى أن هذا السهم "ليس صفقة رابحة" – بسعر مقارب لقيمة الشراء الأصلية. وأني قطع دانييل درو كل صلاته بخط إري. ولإتمام هذا الاتفاق عين جاي جولد رئيسا لشركة خط إري وجيم فيسك أمينا لها.

لقد هزت صراعات إري الشعب ، واكتسبت القصة مبالغات وإضافات في الصحف أكثر مما قوبلت به قصة محاكمة الرئيس أندرو جاكسون بتهمة التقصير التي تزامنت مع تلك الأحداث. وبينما كان الشعب مستمتعا جدا بما يجري ، فقد كان معظم أعضاء المؤسسة التجارية بين نيويورك راعبين.

إن السماسرة – وهم ليسوا كالمضاربين الذين لا هم لهم سوى اقتناص فرصة الربح التالية – يكسبون دخلهم بالعمولات لقاء كل أمر تداول. لذلك فهم في حاجة بالتالي إلى التنبؤ بالسوق – بأكبر درجة ممكنة – بما يسمح لهم بالإستفادة من أكبر عدد ممكن من العملاء. إذا كانت كمية أي سهم مصدرا لتتضاعف أو تتراجع بمقدار النصف من دون إشعار فوري من الإدارة فكيف للمرء أن يصل إلى قيمة السهم؟ وضعت صحيفة "الكوميرشيال آند فاينانشيال كورنيكل" – وهي صحيفة أسبوعية ذات إنتشار واسع بين القراء – يدها على أصل المشكلة . إذ لم يكن الرأسماليون مجانبين للصواب تماما ، لأن "نص القنون قاصر جدا في رقابته على إدارة مصالح الشركا". ونشرت الكرونكل اقتراح قانون لحل المشكلة طالبت بموجبه أن تحصل إدارة الشركة على موافقة حملة الأسهم قبل إصدار الأسهم الجديدة ، بحيث لا يصدر أي سهم من دون إشعار ، وأن تتاح سجلات كل الإصدارات للإطلاع لدى كل المؤسسات المالية وبأن يحرم كل ما يخالف ذلك.

ولم يكن في ستينيات القرن التاسع عشر من سبيل لسن هذا القانون بسبب من حالة الفساد التي استشرت في تشريعات الولاية. ومع ذها فقد كان باستطاعة البورصات – التي يملكها سماسرة – أن تسن قوانينها الخاصة ، وهذا ما كان في غضون شهر واحد. ففي 30 نوفمبر 1868 أصدرمجلس السماسرة المفتوح وبورصة نيويورك مجموعة متماثلة من الضوابط التي تفرض على الشركات المدرجة تسجيل كل أوراقها المالية في غضون شهرين في سجل متاح لإطلاع العامة ، وتقديم إشعار عام مدته ثلاثون يوما عن نيتها إصدار أوراق مالية جديدة. ورفضت شركة خط حديد إري – وقد باتت لعبة في يد جاي جولد وجيم فيسك ، الامتثال لهذه الضوابط ، وكان أن رفع إسمها من قائمة الشركات المدرجة.

ولم يمض وقت طويل حتى اندمجت هاتان البورصتان تحت اسم بورصة نيويورك. وأخيرت ولدت مؤسسة في وول ستريت لها من الحجم والقوة ما يكفي لاصدار ضوابط فعالة. وأدرك جاي جولد على الفور أنا ما من خيار أمامه إلا الخضوع للضوابط إذا كان حقا راغبا في أن يرى سوقا "لائقة" للأوراق المالية الصادرة عن شركة إري ، وهكذا سجل أسهم الشركة وسنداتها في 13 سبتمبر 1869.

كانت تلك هي البداية فقط ، فقد كان جيمس كي ميدبري يدرك – في كتابه "رجال وول ستريت وأسرارها" في العام 1870 – الرهان المطروح. فكتب "إن الأمر بأيدي سماسرة البورصة ليقرروا إذا كانوا سيختارون الأرباح التافهمة التي يكسبونها من المضاربة على أخطاء الغير القاتلة ، أم سيرمون بثقلهم ونفوذهم وبإصرار أشد لمواجهة إختراقات تلك الزمر. إن الطريق الأولى تقود إلى الإنعزال. أما الثانية فستكون مقدمة لتنامي العلاقات الدولية التي ستسبغ نيويورك طابعا إمبرياليا وستجعل نيويورك بقدر ما يتطلب موقعها المحوري ويسمح "المركز المالي الأولى في العالم".

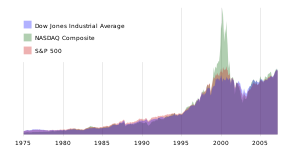

واختارت وول ستريت أن تسلك الطريق الثانية. فبدأت بورصة نيويورك تبذل غاية جهدها نفوذها في تنظيم تداول الأسهم على نحو فعال. كانت وول ستريت لا تزال مكانا لا متسع فيه للمغفلين – ولن يكون كذلك – ولكن إذا ما قورنت بوضعها قبل بعض سنوات فإن وول ستريت تحولت إلى سوق مالية حديثة تتمتع بمستوى مقبول من الضوابط. وقد بلغت القيمة السوقية الكلية للأسهم المتداولة في وول ستريت آنذاك نحو 3 مليارات دولار. لكن وول ستريت كانت تكتسب زخما سريعا. إذا ستنتهج وول ستريت ضوابط ذاتية ناجعة في السنوات التالية بعد أن تتفوق على سوق لندن وتصبح المركز المالي الأول في العالم.

ولم يتقصر الفساد الذي ساد في فترة ما بعد الحرب على رأسماليي نيويورك أو حكوماتها أو خطوط الحديد. ذلك أن أعظم مشروك للسكك الحديد في تاريخ الأمة – خط الحديد العابر للقارة الذي أنشئ بين العمين 1864-1869 – قد أطلق أكبر فضيحة مالية وسياسية شهدها القرن التاسع عشر.

لقد وضعت فكرة خط الحديد العابر للقارة بعد انضمام كارولينا إلى الاتحاد في العام 1850 ، لكن اتساع شقة الأزمة السياسية بين الشمال واجنوب حال دون بدء العمل فيه. وفي العام 1862 حينما كانت الولايات الموالية للاتحاد هي فقط الممثلة في الكونجرس ، أقر قانون خط حديد البسيفيكي الذي أسس بموجبه خط حديد يونيو باسيفيك ، وهو أول شركة ترخصها الحكومة الفدرالية منذ ترخيص المصرف الثاني للولايات المتحدة في العام 1816 ، كانت الغاية من المشروع أن يكون رمزا للاتحاد (ومن جاء اسم شركة الخطوط الحديدية – بقدر ما كان الدافع منه أن يكون مشروعات تجاريا).

كانت الشركة ستحصل – منذ إنطلاقها – على كثير من الدعم اللازم في السوق المفتوحة ، خصوصا أن المشروع كان يمتد على مسافة تتجاوز ألف ميل عبر الأراضي غير المأهولة. لقد ربطت السكك الحديد في الشرق وفي اوروبا مراكز النشاط الاقتصادي على نطاق واسع ، مما رفع مسويات ذلك النشاط. أما في الغرب فقد خلقت تلك السكك مثل تلك المراكز مع انتقال الناس والتجارة على الطرق التي سلكتها تلك السكك. كان رأس المال الأولى لشركة يونيون باسيفيك سيحدد بمائة ألف سهم بقيمة اسمية 1000 دولار للسهم الواحد ، أي 100 مليون دولار ، وهذه رسملة عالية جدا. وسيعطي خط يونيون باسيفيك وسنترال باسيفيك – الذي كان سيقام باتجاه الشرق بداء من ساكرامانتو – حق العبور بعرض مائتي قدم على الجانبين في الأراضي الخاصة. كما ستحصل السكك الحديد – عن كل ميل ينجز من الطريق – على الحق في ستة آلاف وأربعمائة فدان من الأرض تباع للمستوطنين ، تتخللها قطع من الأرض تحتفظ بها الحكومة الفدرالية.

لم يكن هذا كل شيء ، فلكل ميل أنجز من خط الحديد تحصل شركة يونيون باسيفيك على ما يتراوح بين 16 ألفا و48 ألف دولار على شكل سندات حكومية ، وهذا يتوقف على وعورة التضاريس وعلى قروض الحكومة على شكل سندات رهت عقاري من الدرجة الأولى. تسترد على فترة تتجاوز الثلاثين عاما ، لقاء تكاليف الإنشاء. وقد تبين حالا – مع ذلك أن ثمة حاجة إلى مزيد من العون. ففي العام 1864 أجاز مشروع قانون جديد للخطين الحديديين بيع سندات الرهن العقاري من الدرجة الأولى (التي تأتي من حيث أولوية السداد قبل سندات الرهن الحكومية). وتضاعفت مساحة الأراضي الممنوحة لشركتي السكك الحديد إلى 12800 فدان عن كل ميل منجز من الطريق.

وعلى الرغم من الإعانات الحكومية الهائلة ، فإن ذلك المشروع ظل مقترنا بدرجة عالية جدا من المخاطرة ، وتحركت إدارته حالا لضمان أرباحها الخاصة إن لم يكن ثمة ما يضمن أرباح المساهمين العاديين. وعليه فقد أسست شركة إنشاءات تعود ملكيتها إلى الإدارة تحمل اسما فرنسيا رنانا هو كريدي موبيلييه Credit Mobilier ، واستأجرت خدمات الشركة لمد السكك الحديد . وبالطبع فقد حملت تلك الإدارة الشركة تكاليف باهظة وحصلت أحيانا على نظير خدماتها الإدارية. ومع أن كبير المهندسين – بيتر دي Peter Dey – قد قدر أن القسم الأول الواقع غربي أوماها لا تتجاوز تكلفة إنشائه 30 ألف دولار للميل الواحد ، فقد طلب إليه توماس دورانت أن يعيد تقدير التكلفة ليجعل المبلغ المقدر 60 ألف دولار للميل الواحد ، وهو المبلغ الذي طلبته شركة كريدي موبيلييه أول الأمر.وبدلا من الاستجابة لهذا الطلب ، استقال دي مما أسماه "أفضل منصب شغلته في حياتي المهنية في هذا البلد". آخرون – بالطبع – لم ينساقوا إلى مثل هذا الرادع الأخلاقي.

وقد عمل على السكتين عشرة آلاف رجل – مهاجريون أيرلنديون وعبيد محررون وجنود مسرحون من الخدمة ومهاجريون صينيون – شقوا طريقهم عبر السهول والجبال والصحاري الغربية باتجاه نقطة التقاء في برومونتوري بوينت بأوتاه. ومدت تلك الجموع السكك الحديد بسرعة مذهلة (أربعة في الدقيقة).وكان عدد الضحايا بالمقابل مروعا. فقد كتل كثيرون في حوادث عرضية ، ومات كثير أيضا في شجارات دارت في مجالس الشرب التي كانت تعقد في المخيمات التي واكبت طليعة خط الحديد.

وحتى في ذلك الوقت ، كان مشروع خط الحديد للقارة يعد من أعظم ملاحم عصر المعجزات الهندسية . وقد نعته ويليام تيكومسين شيرمان "بعمل الجبابرة". وفكر الشاعر الغربي جواكين ميلر أن "ثمة إلهاما شعريا في اندفاع خط الحديد عبر القارة يتجاوز الإلهام الذي توحي به قصة احتراق طراودة المثيرة".

ومع أنه كان من الناحية الإنشائية من بدائع العصر ، فإن خط يونيون باسيفيك كان من الناحية المالية مشروعا مفلسا بسبب تكلفة إنشائه التي يعود الفضل فيها إلى شركة كريدي موبيلييه التي حققت أرباحا طائلة على حسابه. وفي العام 1867 دفعت كريدي موبيليه أول دفعة من الأرباح لحملة أسهمها ، بلغت 76 في المائة من قيمة استمثاراتهم. ووصلت توزيعات الأرباع فيما بعد إلى 350 في المائة. وفي ثاني جوة من توزيعات الأرباح في العام 1868 حصل كل مساهم بقيمة اسمية 10 آلاف دولار في أسهم كريدي موبيلييه على 90 ألف دولار نقدا و7500 كسندات في يونيو باسيفيك كانت تباع آنذاك بقيمتها الاسمية ، وأربعين سهما من أسهم يونيو باسيفيك بقيمة 1600 دولار ، اي ما يعادل عائدا على رأس المال قدره 181 في المائة.

ورأى أوكز إيمز – وهو من حملة أسهم كريدي موبيلييه وعضو في الكونجرس عن مساتشوستس – أن يقطع الطريق على أعضاء الكونجرس الآخرين ليضمن ألا ينخرطوا في هذا العمل فيثيرون مشكلاة هو في غنى عنها . وبالفعل قطع الطريق على كثير منهم ، إذ كان لزاما عليهم دفع ثمن الأسهم ، لكن ذلك لم يشكل بالنسبة إليهم عبئا بذكر خصوصا أنه قد سمح لهم بدفع الثمن من توزيعات أرباح الأسهم الكبيرة. ومن بين الذين حصلوا على الأسهم شويلر كولفاكس الذي سيكون أول نائب للرئيس جرانت وهنري ويلسون نائبه الثاني. وثمة آخرون من بينهم جميس جارفيلد الذي سينتخب رئيسا في العام 1880 وجيمس بلين المرشح الجمهورية للرئاسة في العام 1884.

لكنهم لم يمضوا من دون أن يتركوا أثرا وراءهم. ففي يناير 1869 كتب تشارلز فرانسيس آدامز – الذي سيصبح رئيسا لشركة يونيون باسيفيك في ثمانينات القرن التاسع عشر – في مجلة نورث أمريكا ريفيو أن كريدي موبلييه لم تكن إلا شركة تدور في فلك شركة يونيون باسيفيك. ذلك أن "أعضائها هم من الكونجرس وهم أمناء عن حملة الأسهم ، وهم مديرون ، وهم حملة أسهم ، وهم مقاولون ، ففي واشطنك يصوتون على الإعانات الحكومية ، وفي نيويورك يتلقون تلك الإعانات ، وفي السهول ينفقونها .. وفي كريدي موبليين يتقاسمونها".

كل ما ساقه آادمر مجرد تهمة لم يملك الدليل عليها . فلم يلتفت إليها أحد. ولكن – وكما يحدث عادة – يقع اللصوص في الشرك في آخر المطاف ، ذلك أن أحد حملة أسهم كريدي موبلييه الساخطين – وهو هنري إس ماك كومب – قاضى الشركة اعتقادا منه أنها خدعته . وسربت أوراق المحكمة إلى تشارلز إي دانا محرر "نيويورك سن" التي نشرت القصة في 4 سبتمبر 1872 في جملة أخبارها الرئيسة في ستة أعمة:

ملك الاحتيال – كيف شقت كريدي موبلييه طريقها بالرشا عبر الكونجرس – رشا هائلة

وأوصلت لجنة الكونجرس التي انعقدت للتحقيق في الفضيحة بطر أوكز إميز Oals Ames وعضو آخر من الكونجرس – أحد قلائل الديموقراطيين المتورطين – لكنه اكتفى بتوجيه إذار رسمي إليهما. ومع ذلك فقد عانى الجمهورييون كثيرا في انتخابات العام 1874 ،وفقدوا السيطرة على البيت الأبيض. كما أن اوليسيس جرانت – كان بريئا من أي ذنب – سيتمرغ اسمه بالفضيحة لأنه سيراس أكثر الحكومات فادات في تاريخ الولايات المتحدة.

كانت إحدة الصحف هي من نبه الرأي العام إلى فضيحة كريدي مونبليييه ، وهذا إشارة واضحة إلى القوة المتنامية لوسيلة الإعلام الجديدية في التأثير في الأحداث السياسية التي كانت تتناولها. وقد أطلق لورد ماكوالي على الصحافة إسم "السلطة الرابعة" في العام 1828 ، لكن ذلك لم يتجسد واقعا إلى حين أصبحت الصحف وسيلة إعلام جماهيري يقرؤها الملايين. فاصبحت حقا قوة حؤثرة في أروقة السياسة في بريطانيا والولايات المتحدة .

لقد ساعد إكتشاف حالة الخلل الكبير في حرب القرم على يد ويليام هوارد رسل – أو السير ويليام فيما بعد – من جريدة التايمز اللندنية على إسقاط حكومة أبيردين وفتح الطريق إلى إصلاحات شاملة في الجيش البريطاني.

وفي العام الذي سبق انتشار فضيحة كريدي موبيليه كشف نيويورك تايمز ما كان يعرف بعصبة تويد التي أنشأت قصرا عدليا متواضعا شمالي سيتي هول في نيويورك بمبلغ 12 مليون دولار ، أي ما يتجاوز 20 في المائة من تكلفة إنشاء مجلس النواب الأوسع مساحة والأكثر زخرفا في لندن في أربعينيات القرن التاسع عشر ز وضربت موجة من الإصلاح ولاية نيويورك والمدينة نفسها بطبيعة الحال. وصد رقانون جديد للرشوة كأحد التعديلات الجديدة في دستور الولاية ، حيث كانت الرشوة بمنأى عن يد التشريع والقانون.

كما أدخلت إصلاحات على السلطة القضائية ومهنة المحامات ، والفضل في ذلك يعود إلى المحامين أنفسهم في المقام الأول. لقد كت جوجر تيمبلتون ذات يوم في مذكراته: "إن تعطل آلية القانون هو مصدر رعب لملاك العقارات .. إذ لا يستبعد أي مصر أو تاجر أن يفد غليه شخص ما يطلق على نفسه اسم حارص قضائي معين بطلب أحد الخصوم. في خطوة أولى في دعوة عبثية لم تسمع بها أذن من قبل. ويدلف إلى غرفة الحسابات ، في أي لحظة ، طالبا وضع يده على كل موجوداته وتعليق كل عمله بما يجلب له الخراب والدمار .. وبذلك ما من مدينة ترغب في صيانة ثروتها وإزدهارها تقبل بمثل هذه الانتهاكات ، إن رأس مال سيفر إلى المناطق الأكثر أمنا".

كانت المشكلة الأساسية تتمثل في أن التقنية قطعت أشواطا بعيدة تقدمت بها على القانون والتشريعات ، وقد كت المحامي النيويوركي دافيد دادلي فيلد – في أحد أعطم الإنجازات الفكرية في القرن التاسع عشر – "دستور فيلد لأصول المحاكمات المدنية" ، الذي إعتمدته ولاية نيويورك في أربعينيات القرن التاسع عشر ، وعمل به في عدد من الأماكن الأخرى ، (فقد استخدمه البريطانيون مرتكزا لإصلاح قوانينهم في سبعينيات القرن التاسع عشر ، كما أنه اليوم أساس القانون المدني في الدول التي تعتمد القانون العام Common Law).

لقد كان القضاة – قبل ظهور التلغراف والسكك الحديد – في حجاجة إلى إعمال حدسهم وفكرهم كثيرا للتشريع بما يضمن صيانة الحياة والملكية. لكن مع حلول ستينيات القرن التاسع عشر أسئ إستخدام هذا الحدس كثيرا. ففي خطبة نشرب في عدد من الصحف ، أشار ويليام ماسكويل إيفارتز – وهو أحد ألمع المحامين في البلد ، وعمل مدعيا عاما في آخر أيام إدارة الرئيس أندرو جاكسون – في تعليق على بداية حياته المهنية إلى أنه "إذا ما أراد المحامي أن يخرج من غرف القضاة بأمر قضائي من جانب واحد لا يستطيع الدفاع عنه أمام الجمهور فإنه يجلب على نفسه المشاعر نفساه التي تنشأ عندما يخرج بكتاب جيب مسروق".

لقد أسس إيفارتز وغيره من المحامين الرواد جمعية محامي ولاية نيويورك في العام 1870 لمراقبة مهنة المحاماة ، والعمل على إحداث الإصلاحات اللازمة في القوانين ، كحظر تدخل القضاة في الحالات غير المعروضة عليهم ، وسار على هذا النهج أيضا المحامون في الولايات الأخرى وأنشأو اتحادات المحاماة الخاصة بهم. وفي السنة التاية ، مع انهيار عصبة تويد تبرعت جمعية المحامين بمبلغ 30 ألف دولار للمساعدة على دفع نفقات محاكمة القضاة الفاسدين – من أمثال القاضي برنارد – الذين أدينوا فعلا ، ودفع الإصلاحات الواسعة للقوانين قدما في التشريعات التي سلكت فجأة طريق الإستقامة والفضيلة.

لقد تبين أن الفضائح من قبيل تلك التي ارتبطت بقصر تويد العدلي أن كريدي موبيلييه ، وكل تلك التي جائت بعدها وصولا إلى ووتر جيت وإنرون في عصرنا الحالي كانت محركات للإصلاح . إذ لا يمكن توقع جميع أشكال الفساد التي يمكن أن تنشأ في اقتصاد حر دائم التطور وفي ظل حكومة ذات صلاحيات محدودة. وسيظل القانون قاصرا بخلف طويل عن الأفاكر سواء الصالح منها والطالح ، التي ستتولد عن الأفراد المحكومين بمصالحهم الخاصة للإفادة سريعا من الفرص الجديدة فور ظهورها. أما السبب الذي لأجله تبدو على القرن التاسع عشر ، لاسيما التسربل بالفضائح ، فهو أنه ربما كان ثمة كثير من التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية في ذلك القرن.

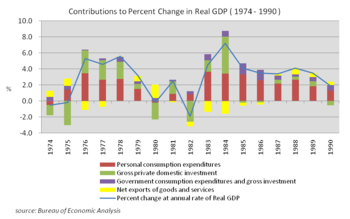

ومع الإصلاحات التي جلبتها الفضائح في حقبة ما بعد الحرب الأهلية مباشرة استقر الاقتصاد الأمريكي والسياسية الأمريكية في فترة أكثر احتراما لحكم القانون ، وفي وقت حافظ فيه الاقتصاد على تقدمه المتسارع. لكن كثيرا من الرجال الذين قدر لهم أن يؤدي دورا محوريا في رسم ملامح الاقتصاد الجديد – قد بلغوا سن الرشد في حقبة ساد فيها الفساد الحكومي بوقع غير مسبوق ، ولن يكونوا قادرين على النظر إلى الحكومة كأداة ناجعة للإصلاح وتنظيم الاقتصاد.

فبالنسبة إليهم كانت الحكومة جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل. لقد اعتقدوا أن من واجب رجال أمثالهم أني يضعوا الاقتصاد الأمريكي على أساس محكم ونزيه والحفاظ عليه في هذا الشكل. لكن حركة سياسية صاعدة ستحمل مسميات عدة مختلفة – اليسار والتحررية والشعبية والتقديمة وما إلى ذلك – ستكون لها وجهة نظر مغايرة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

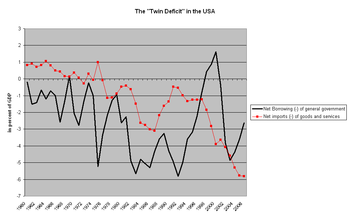

الفصل الثاني عشر: شفافية التجارة

في وقت ما كان في الاقتصاد الوطني يزداد حجما بعد الحرب الأهلية ، فوطني يزداد حجما بعد الحرب الأهلية ، فإن التشريعات والضوابط النقدية والمصرفية لم تكن على قدر هذا النمو . وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي أضحى أكبر اقتصادات العالم في تلك السنوات ، وسيأتي زمن ينافس فيه جميع اقتصادات اوروبا في الحجم ، فقد ظلت الولايات المتحدة من دون مصرف مركزي وبالتالي من دون آلية لتنظيم عرض النقد في البلاد . لقد ظل شبح كراهية توماس جيفرسون للمصارف مخيما على الاقتصاد الأمريكي ، مع أن هذا الاقتصاد بات آنذاك شبيها – بناحية أو بأخرى – بأمة من الفلاحين الأحرار كان جيفرسون قد تنبأ بظهورها.

لقد عادت بقوة في ذلك الحين المصارف المرخصة على مستوى الولاية وهي التي شارفت على الزوال كلية عندما فقدت القدرة على إصدار الأوراق النقدية المصرفية (البنكنوت). فقد استعادت تلك المصارف القدرة على خلق النقد من خلال تحرير قيد دائن في الحساب الجاري للمقترض (وهو ابتكار بريطاني في مجال الصيرفة). وعلى الرغم من أن عددها تراجع إلى ما دون 200 مصرف في نهاية الحرب الأهلية ، فإن عدد المصارف المرخصة في العام 1900 على مستوى الولاية سيصل إلى 4405 مصارف معظمها مصارف صغيرة لا تتمتع بالقوة المالية اللازمة.

لقد كان أداء النظام المصرفي الوطني الجديد جيدا في الشمال الشرقي ، حيث الاقتصاد أكثر تطورا ، وكان رأس المال السائل أكثر وفرة ، ولأن المصارف الوطنية كان محظورا عليها أن تفتح فروعا لها او تزاول عملها في ولايات أخرى ، فقد ارتفع عددها بمعدل كبير فوصل إلى 3731 مع مطلع القرن الجديد. ومع أنها كانت في الأغلب أكبر من مصارف الولاية وأكثر منها ملاءة مالية ، فإن كلا من المصارف الوطنية كان يعتمد على اقتصاده المحلي اعتمادا كاملا. إن كبرى مزايا القوة التي يتمتع بها الاقتصاد الأمريكي – وهي حجمه وتنوعه الكبيران – لم تقدر الاستفادة منها للقطاع المصرفي الذي كان لزاما على جميع القطاعات الأخرى التعامل معه ، وسيتبين مع مرور الزمن أن ذلك كان قصورا كارثيا.

وفي الجنوب والغرب افتقرت كثير من المناطق إلى الموارد اللازمة لتلبية متطلبات ترخيص المصارف الوطنية . ولم يكن في ولايتي المسيسبي وفلوريدا أي مصرف وطني يربط بينهما. والأسوأ من ذلك أن المصارف الوطنية كانت محظورا علهيا إقراض المال بضمان عقاري ، والأرض هي أكثر الموجودات وفرة في تلك المناطق . إن أساس عرض النقد نفسه صار مسألة سياسية كبرى في أواخر القرن التاس ععشر ، هينما قسم معيار الذهب البلاد إلى مناطق متنافرة.

ولدى إندلاع الحرب الأهلية طرحت الحكومة والمصارف معيار الذهب ، فاصدرت الحكومة ملايين الأوراق النقدية الخضراء غير القابلة للإسترداد ، وذلك لسداد التزاماتها النقدية. إن قانون المصارف الوطنية والضريبية على الأوراق النقدية الصمرفية الصادرة عن المصارف المرخصة على مستوى الولاية قد وفرا للبلاد عملة موخحدة لأول مرة في تاريخها عقب نهاية الحربز لكن مع تداول تلك الاوراق النقدية الخضراء لم تكن الولايات المتحدة في علاقاتها مع دول العالم تطبق معيار الذهب ، ذلك أن سعرها كان قابلا للتغير تجاه سعر الذهب ، وقد تغير بالفعل. وفي أواخر ستينيات القرن التاسع عشر كان شراء ما قيمته 100 دولار من الذهب يتطلب 135 دولارا من الأوراق النقدية الخضراء.

ومع ذلك فقد كانت التجارة الدولةي قائمة على معيار الضهب ، وهذا يعني أن على التجار عند الشراء من الخارج أو البيع إليه أن يشتروا الذهب لسداد قيمة التعريفات الجمركية ، وأن عليهم التوقي (أو التحوط) في سوق الذهب للحيليلوة دون تأثر أرباحهم بالتقلبات الحاصلة في سعر الأوراق النقدية الخضراء. واعتقد جاي جولد – أحد أدهى الرجال الذي عرفتهم وول ستريت في تاريخها – أنه أمام فرصة في هذه الحالة ، وفي العام 1869 قرر أن يحتكر الذهب.

وسيلة الاحتكار هذه لم تكن إلا عبر السيطرة على مجمل عرض سلعة ما – سواء أكنت أحشاء الخنازير أم أسهم إحدة شركات السكك الحديد أو الذهب – لفترة ما من الزمن. وكل من يرغب في شراء تلك السلعة في خلال تلك الفترة سيكون مضطرا إلى دفع الثمن الذي يطلبه صاحب الإحتكار أو أن يتدبر أمره من دون هذه السلعة. أما لاتجار الذين لجأوا إلى البيع على المكشوف – أي بيع ملا يملكونه توخيا لانخفاض السعلة ، تماما كما بين دانييل درو في مقولته الشهيرة :

إن علم كل من يبيع ما ليس له .. أن يشتري السغلة من جديد .. أو فليمض إلى السجن..

كانت حالات الاحتكار المقصودة شائعة في وول ستريت في ستينيات القرن التاسع عشر. وفي كل عام كانت تقع بعض الحالات الناجعة ، لكن الشروع في احتكار الذهب – جهور النظام النقدي العالمي في القرن التاسع عشر – كان تهورا ماليا لا مثيل له من قبل أو منذ ذلك الحين . فمن ناحية ، كان لدى الحكومة الفدرالية احتياطيات من الذهب بالملايين وكانت قادرة على إفشال أي محاولة احتكار متى شاءت. لكن جولد كان يعتقد أنه قادر على التعامل مع الرئيس جرانت ، ذلك الرجل الشريف الساذج.

وقد سعى إلى تعيين اللواء دانييل بترفيلد وهو من أبطال الحرب الأهلية (واتفق أن كان مؤلف البابز Taps أيضا) مساعد أمين خزانة نيويورك ، وبالتالي الرجل الذي ستصدر عنه أوامر بيع الذهب من خزائن الحكومة. ولما سئل جيمس فيسك – شريك جولد – فيما بعد إن كانت الأسلاك مراقبة للتصنت على نوايا الحكومة أجاب: "نراقب الأسلاك؟ هذا هراء! إن علينا فقط أن نصل إلى بترفيلد لنجد بغيتنا!". في هذه الأثناء ، عمل جولد جاهدا طوال صيف العام 1869 على إستمالة الرئيس جرانت كي لا يجيز بيع الذهب ، مؤكدا حاجة المزراعين الأمريكيين إلى تصدير محاصيلهم بأسعار جيدة. وفي غضون ذلك ، كان يعمل هو وحلفاءه على جمع الذهب في وول ستريت.

ولم يكن ثمة – للعجب – إلا القليل من الذهب في التداول وهي الكمية المتاحة مباشرة للسوق في لحظة زمنية معينة – أي اقل من 20 مليون دولار. كانت غرفة الذهب في وول ستريت تشهد تداولات بقيمة 70 مليون دولار في اليوم الواحد ، لكن كثيرا من تلك التداولات كان عبارة عما عرف ب"الذهب الوهمي" Phantom Gold ، أي الذهب الذي يشترى بهامش بسيط جدا من السعر الحقيقي.

ووفق شهادة أحد سماسرة وول ستريت التي يشوبها بعض المبالغة: "إذا كان لدى المرء ألف دولار ، فبإمكانة أن يمضي ويشتري ما قيمته خمسة ملايين دولار ذهبا إذا كان جادا في ذلك ". لقد كانت لدى جولد – وهو رئيس إحدى كبرى شركات السكك الحديد في البلاد – موارد كافية تماما لشراء الذهب المتداول بأضعاف كثيرة مع إنقياده وراء الشراء بالهامش وبأضعاف ما يملك.

ووصل الاحتكار ذروته في 24 سبتمبر 1869 ، الذي عرف منذ ذلك اليوم بالجمعة السوداء Black Friday ، كان هذا أول يوم في تاريخ وول ستريت – وليس الأخير – الذي تخلع عليه تسمية "الأسود". كما كان ربما أكثر الأيام إثارة في تاريخ وول ستريت على الإطلاق. كانت غرفة الذهب ذاتها في هرج ومرج بعد أن هب التجار بضراوة لحماية مصالحهم الخاصة. وفي كل أرجاء البلاد ، عطلت حركة التجارة عندما تجمع الرجال في مكاتب السماسرة والمصارف لمراقبة سعر الذهب في نيويورك يمضي إرتفاعا على شرائط أسعار السهم المتحركة وكانت أنذاك ابتكارا حديثا.

وفي الخارج – في برود ستريت – كانت الأمور أفضل حالا نسبيا . فقد نقل عن أحد شهود العيان قوله: لقد احتشد في برود ستريت بضعة آلاف من الرجال ، وفي ظرف ساعة واحدة اندفع رجال الأعمال – الذين عرفوا برزانتهم لا يرتدون معاطفهم وقد اختفت ياقات قمصانهم وكان البعض من دون قبعات – إلى الشارع ، كان نزلاء عشر مصحات عقلية قد أطلقوا من قيودهم. ومضى سعر الذهب مرتفعا بثبات وسط الصراخ والصياح والتشابك بالأيدي.

وأدرك الرئيس جرانت أخيرا ما كان يجري ، وأمرت الخزانة ببيع 4 ملايين دولار ذهبا في الحادية عشرة واثنين وأربعين دقيقة صباحا ، وقد بلغ هذا الأمر مكتب بترفيلد في غضون دقائق معدودات. وهكذا كسر الاحتكار . كان سعر الذهب محددا ب160 دولار في الحادية عشرة وأربعين دقيقة في ذلك الصباح. وفي المساء انخفض إلى 140 وظل في طور التراجع. وأوردت نيويورك هيرالد في اليوم التالي أنه "لما تبقى من ذلك اليوم كانت غرفة الذهب وجميع الممرات المؤدية إليها اشبه بمنطقة اندلعت فيها نار عظيمة أو حاقت بها كارثة مدمرة بعد أن بلغت ذروتها. وقد خيم على المشهد هدوء مفاجئ".

ولا نعلم إن كان جولد قد كسب أم خسر ذلك اليوم. لأن كثيرا من الفوضى الواقعة قد أخفيت تحت البساط ولم يكشف إلا عن القليل. لقد كانت العقود التي قومت مدفوعاتها ذهبا – وهذا شأن عقود غرفة الذهب بحكم الضرورة – غير قابلة للإنفاذ بقوة القانون لذا كان الباب مفتوحا أمام حالات الإعسار والتخلف عن سداد الالتزامات المالية من دون أن يردع ذلك أي عواقب قانونية ، وهذا ما أفضى إليه كثير من التجار. ولكن لأن احتكار الذهب كان مصدرا لهلع المشترين ، وذلك مع سعي التجار الحثيث إلى تغطية مبيعاتهم على الهامش فلم تكن ثمة عواقب طويلة الأجل على الاقتصاد عموما. ذلك أن هلع البائعين كان مئشرا في العادة إلى بدء فترات الكساد ، حيث يندفع الناس إلى التخلص من الأسهم والسندات بأي سعر وسحب نقودهم من المصارف التي لا يرون فيها أهلا للثقة والأمانة.

إن هلع البائعين يولد - بيطبيعته – ثورة مفاجئة في الطب على النقد حينما يعكف المستثمرون والامودعون على تأمين السيولة اللازمة لهم ، وبالطبع فإن النقد هو أكثر أنواع الموجودات سيولة على الإطلاق ، ولأن لم يكن ثمة مصرف مركزي مخول تنظيم عرض النقد وتفير السيولة اللازمة لحماية النظام المصرفي في أوقات شح السيولة ، فإن حالات هلع البائعيت تلك قد فاقمت كثيرا من الذبذبات الهبوطية في الدورة التجارية. لقد انهارت المؤسسات المالية ذات الملاءة المالية بالمئات هندما عجزت عن تلبية الطلب المفاجئ على النقد. وقد ذهبت تلك المؤسسات عند زوالها بمدخرات القطاع العائلي والموجودات السائلة لقطاع المشاريع.

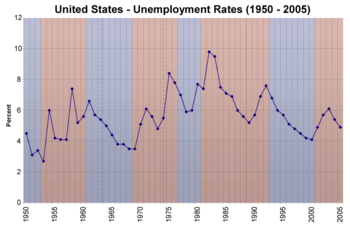

وقد شهدت السنوات التي أعقبت الحرب الأهلية توسعا اقتصاديا هائلت ، حيث عرف عن الاقتصاد الأمريكي انتقاله إلى فترة الازدهار عقب الحروب. وتضاعفت خطوط السكك الحديد في ثماني سنوات فقط كما تضاعف إنتاج القمح أيضا. غير أنه في العام 1873 أعلن جاي كوك المصرفي الفيلاديفي الذي ابتكر حملات إصدار السندات كوسيلة للمساعدة على تمويل الحرب الأهلية وبات بذلك أشهر مصرفي في الولايات المتحدة – من دون سابق إنذار إفلاسه في سبتمبر.

وعم الهلع وول ستريت وبدأت سلسلة فشل المصارف وبيوت السمسرة – التي لم تستطع تحويل موجوداتها إلى نقد بالسرعة اللازمة – بالعشرات واضطرت بورصة نيويورك إلى تعليق عملها عشرة أيام لأنها لم تستطع الحافظ على السوق في حالة نظام ، وعصف كساد عميق في البلاد في السنوات الست التالية.

وبدأت فترات الكساد في تلك الفترة تتغلغل عميقا في الاقتصاد الأمريكي ذلك أن نسبة كبيرة جدا من السكان العاملين أصبحت تعتمد في حياتها على الرواتب المنتظمة والأسواق الوطنية. وقد كان المزارعون – الذين اتخذوا الزراعة مورد رزق لهم (العاملون لحسابهم) والذين كانوا يبيعون ما فاض على حاجتهم في السوق المحلية – قادرين على تجاوز فترات الكساد المالي بيسر نسبيا. أما العمال الصناعيون والمزارعون الذين دأبوا على الاقتراض من المصارف بضمانة المحاصيل الزراعية والبيع لشركات الحبوب الكبرى فلم يتجاوزا تلك الفترات بسلام.

لقد بدأت الشركات الصناعية والتجارية الجديدة تكتسب طابعا مؤسسيا في شكلها القانوني ، وأصبحت الشركة من الأركان الاساسية للاقتصاد الأمريكي في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر بسبب الزيادة الكبيرة في حجم المشروعات آنذاك. وفي القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر كان يغلب على الاقتصاد المشاريع الفدرية والعائلة ، سواء بالملكية أو بالإدارة. وندر وجود المؤسسات التي يشغل فيها أكثر من مائة عامل. ولدى إندلاع الحرب الأهلية مع ذلك ، كان كثير من الخطوط الحديدية توظف الآلاف وكانت الشركات الصناعية تصيب نموا سريعا أيضا. لدق عمل لدى شركة باث أيرون ووركز في مين Maine – وهي أكبر أرباب العمل الصناعيين في العام 1860 – نحو 4500 عامل. ولأن خطوط السكك الحديد كانت مشروعات ذات كثافة رأسمالية مرتفعة ، فإنها كانت تعتبر من الناحية التنظيمية شركات عملاقة ومع توسع الخطوط الحديد وانتشارها عبر البلاد ، زاد حجم مورديها وعملاء الشحن لديها وتحولوا أيضا إلى شركات كبرى.

وفي أول عهد الاستقلال كان الحصول على رخصة الشركة الكبيرة يتطلب صدور مرسوم خاص من قبل المجلس التشريعي للولاياة ، هذا بالإضافة إلى الجذب السياسية الذي يكتنف ذلك. ولكن مع مطلع القرن التاسع عشر شرعت الولايات في إقرار أنظمة تأسيسية عامة تتيح للشركات من خلالها الحصول على رخصة العمل تلقائيا عن توافر شروط معينة ، وبدأت السلطة التشريعية تتنازل عن صلاحياتها في تأسيس الشركات ليس بسبب من إيثارها وغيريتها ، بل لأنها لتم تعد قادرة على معالجة الطلب المتزايد على رخص الشركات.

وفي الفترة الاستطيانية برمتها كانت ثمة سبع شركات فقط تأسست في المستعمرات البريطانية في شمال أمريكا. لكن في السنوات الأربع الأخيرة من القرن التاسع عشر تأسست 335 شركة في الولايات المتحدة حديثة العهد. وبين العام 1800 و1860 شهدت ولاية بنسلفانيا وحدها تأسيس أكثر من ألفي شركة.

وفي العام 1811 أصبحت ولاية نيويورك اول ولاية تقر نظاما تأسيسيا عاما ، لكنه كان مقتصرا على الشركات المختصة في تصنيع سلع خاصة كالمراسي والمنتجات الكتانية. واشتملت أشكال المشاريع المؤهلة للحصول على صفة "شركة" على كل أنواع مشاريع النقل والتصنيع والخدمات المالية.

لقد كان للشكل المؤسسي كثير من الأفضليات التي ميزته عن المشاركات. إذ أن المشاركات كانت تنتهي تلقائيات بمجرد وفاة أحد الشركاء ، لكن الشركات (المؤسسات) قادرة على الاستمرار إلى مالا نهاية على الرغم من أول أولى تلك الشركات لم تستمر إلى بضع سنوات. وفي المشاركة يحق لأي شريك إبرام العقود لتصبح ملزمة لكل الشركاء الآخرين. أما الشركة فيحق لها تعيين إدارة تعنى بتسيير شؤونها. ويبقى الجانب الأهم قدرة الشركة بحكم شخصيتها الاعتبارية على رفع الدعاوي القضائية وقد تكون هي نفسها عرضة لتلك الدعاوى أيضا ، وشراء الموجودات وتملكها.وهذا هو السبب الذي حمل كبير القضاة جون مارشال على نعت الشركة ب"الشخصية الاعتبارية" إذ أنها كيان "غير منظور وغير ملموس ولا وجود له إلا في نظر القانون".

ويحق للشركات أيضا الإندماج. وقد كان كثير من خطوط السكك الحديد الأوائل مشاريع محلية سعت إلى التخلص من اختناقات النقل. وكان يمولها أشخاص يعيشيون على مقربة منها ، ويشترون أسهمها ويعينيون إدارتها ويراقبون ما يجري فيها. لكن هذه الخطوط الحديد الصعيرة اندمجت على الفور في مشاريع كبيرة سعيا وراء الكفاءة واقتصاديات الحجم. لقد تاسس خط نيويورك سنترال – الذي امتد بين بوفالو وألباني – بموازاة قنال إري – في العام 1853 من اندماج تسعة خطوط محلية.

ومع زيادة حجم خطوط السكك الحديد أصبحت تلك الشركات أكثر بعدا من حملة أسهمها الذين ازدادوا عددا أيضا. وكان كثير من حملة أسهم خطوط السكك الحديد الجديدة الأكبر حجما أكثر اهتماما بالأرباح المضاربية في وول ستريت من شؤون الشركة لمصالحها الخاصة – تماما كما فعلت إدارة يونيون باسيفيك – بدلا من أن تسيرها لمصلحة حملة الأسهم. إن إيجاد طرائق لتمكين إدارة المؤسسة من العمل كأمين على المؤسسة كما هي الحالة التي آلت إليه فعلا سيقع أساس على القطاع الخاص في تلك الفترة.

ولما شارف القرن التاسع عشر على نهايته اكتسبت إحدة المشكلات الملازمة لعمل الشركات طابعا أكثر حدة، إنها المحاسبة. فقد ازداد حجم المشاريع وارتفع درجة تعقيدها وبدأ المحاسبون بابتكار المزيد من الأدوات اللازمة لتسجيل المعاملات المالية وتمكين الإدارة من معرفة وجوه إنفاق المال أو تبديده بصورة دقيقة. وقد كانت مشاريع المؤسسات العملاقة في العصر الذهبي قادرة على الظهور والاستمرار بفضل تلك الأدوات المحاسبية الجديدة. وهذا التطور الذي عرفته المحاسبة آنذاك لا يزال مستمرا إلى يومنا هذا. إذ يعد التدفق النقدي اليوم من أهم المؤشرات على أوضاح الشركات. لكن تعبير "تدفق نقدي" لم يظهر إلا في العام 1954.

ومع ازدياد الشقة بين الإدارة والمالكين ، بدأت الهوة في الاتساع بين حاجة كل طرف إلى المحاسبة. لقد أراد حملة الأسهم معلومات آنية تساعدهم على تقويم ما بحوزتهم من أسهم ومقارنة نتائج عمل شركتهم مع أداء الشركات المنافسة للوقوف على مدى إتقان الإدارة عملها. أما الإدارة – بطبيعتها – فقد سعت أما الإدارة – بطبيعتها – فقد سعت إلى أن تظهر الدفاتر المحاسبية للشركة – وبالتالي هي نفسها – في أفضل صورة ممكنة. وقد كان شائعا في القرن التاسع عشر أن يطرح أرباب الإدارة الصدق والنزاهة جانبا وأن يلجأوا إلى الإحتيال والخداع . وليس ذلك مستبعدا اليوم.

إن كثيرا من الشركات التي كانت أسهمها في التداول العام لم تنشر أرقاما بنتائج عملها على الإطلاق. وعندما طلبت بورصة نيويورك إلى شركات ديلوير ولااكونا وويسترن ريل رود أن تقدم معلومات عن أوضاعها المالية جاءها الرد بأن تلتفت إلى شأنها الخاص ولا تتدخل. وقد أخطرت البورصة بكلمات جافة مقتضبة أن "السكك الحديد لا تقدم أي تقارير .. ولا تنشر أي قوائم مالية".

وحتى عندما كانت شركة السكك الحديد تصدر تقريرا فكان من المرجح – وفق تعبير أحد معاصري تلك الفترة – "وثيقة عاطلة تماما عن المعلومات .. وكان حامل السهم يقلع عنها قبل أن يتورط". لقد طلب إلى خط حديد إري – ولأن بعض إصدارات سنداته الكثيرة كانت صادرة بضمان ولاية نيويورك – أن ترفع تقريرها السنوي إلى ولاية ألباني. لكنها كانت ستصوغ ذلك التقرير في قالب زاه كما شائت. ولم يتردد مديرو إري – وكان من أكثر خطوط السكك الحديد سوءا في الإدارة على مر التاريخ – في استخدام أساليب المحاسبة المتقنة لإخفاء تلاعبهم واحتيالهم. وكت هوراس جيريلي في العام 1870 متكهما في صحيفة "نيويورك تريبيون" أنه إذا كان التقرير السنوي الجديد لشركة إري صادفا فإن "ألاسكا ستكون ذات مناخ استوائي وستنمو الفراولة فيها".

ووضعت الصحيفة الأسبوعية "كوميرشيال آند فاينانشيال" كرونيل يدها على أصل المشكلة وتصورت حلا لها. إذ ذكرت أن "من شروط النجاح في ظل أعمال الاحتيال هذه اللجوء إلى السرية. يجب أن تتاح للعامة فرص الاطلاع على كل ما يعرفه أي مدير عن قيمة أسهمه الخاصة وفرصها المستقبلية ، وهكذا تنتهي حرفة "الإداري المضارب" Speculative Director من دون رجعة. كما لابد من إعداد ونشر المجموعة الكاملة من القوائم المالية على اساس فصلي لتظهر فيها مصادر إيراداتها وقيمها. ووجه إنفاق كل دولار .. وعوائد أملاكها . . ومصروات العمل ومستلزمات العمر والإنشاءات الجديدة وأعمال الصيانة .. ومبالغ ديونها وأشكال تلك الديون .. ووجوه التصرف بأموالها جميعا".

وتبنت وول ستريت هذه الفكرة الجديدة من دون تردد. ففي نهاية المطاف كان السماسرة والصيارفة في حاجة إلى معرفة القيمة الحقيقية للشركة تماما كحملة الأسهم. لقد قاد هنري كلوزوهو سمسار واسع النفوذ في حقبة ما بعد الحرب الأهلية الجهود الرامية إلى نشر تقارير دورية واعتماد مدققي حسابات مستقلين تعهد إليهم مسألة إبداء الرأي حول دقة تلك التقارير. وشرعت مصارف وول ستريت الكبرى – التي كانت تكسب مزيدا من القوة والنفوذ – وبورصة نيويورك بالطلب من الشركات التي كانت في حاجة إلى رأس المال أو ترغب في إدراج أسهمها في البورصة أن تلبي متطلبات ما سيعرف فيما بعد ب"المبادئ المحاسبية المقبولة عموما" (مبادئ المحاسبة المتعارف عليها). وأن تعرض دفاترها المحاسبية على مدققي حسابات مستقلين لتصديقها.

ولم يكن معظم المحاسبين سوى موظفين يعملون لدى قطاع الشركات قبل الثلث الأخير من القرن التاسع عشر. وحتى العام 1884 لم يكن ثمة سوى 81 محاسبا مهنيا مستقلا مسجلين في دليل معلومات المدينة (شئ من قلبيل دليل الهاتف في القرن التاسع عشر) في مدن مثل نيويورك وفيلادلفيا وشيكاغو ، وبعد خمس سنوات فقط وصل العدد إلى 322 ن كان أولئك المحاسبون قد شرعوا في تنظيم أنفسهم. وفي العام 1882 تأسس معهد المحاسبين وماسكي الدفاتر في نيويورك ، وبدأ إصدار شهادات مهنية لكل من يجتاز امتحاناته الصارمة. وفي العام 1887 تاسست الجمعية الأمريكية للمحاسبين العامين وهي الجمعية الأم التي تقوم عليها الجهاز الرئيسي المنظم لمهنة المحاسبة اليوم.

وفي العام 1896 أصدرت ولاية نيويورك تشريعا يقضي بوضع الأساس القانوني لهذه المهنة الجديدة واستخدام عبارة المحاسب القانوني CPA - وذلك بحكم المصادفة – لأول مرة كلقب يمنح لأولئك الذين حققوا الشروك القانونية للمهنة . وقد اقتبس هذا التشريع وذاك اللقب سريعا في ولايات أخرى. وعندمات نشبت الحرب العالمية الأولى كان هذا النظام قد عم الاقتصاد الرأسمالي الأمريكي.

ومع ذلك لم تدخل مبادئ المحاسبة المتعارف عليها والمحاسبون المستقلون في أحد القطاعات المالية الرئيسية: القطاع الحكومي. وبالفعل وبعد مرور قرن من ذلك الزمان لم تكن معظم حكومات الولايات – وهي التي كانت تفرض على الشركات العاملة فيها الالتزام بمبادئ المحاسبة المتعارف عليها – تلتزم هي نفسها بهذه المبادئ. وكانت الحكومة الفيدرالية – وهي أكبر جهاز مالي على وجه البسيطة – لا تزال تمسك دفاترها المحاسبية بالأسلوب الذي انتهجته في القرن التاسع عشر . وفي ظل غياب ما يقيم التوازن – مثل مصارف وول ستريت والبورصة – لممارسة الضغط اللازم كان القيمون على شئون الحكومة – المشرعون والحكام والرؤساء – قادرين على تقويم مصالحهم الشخصية على مصالح "حملة الأسهم".

ومع تنامي حجم الشركات الصناعية وانتشارها ازدادات حاجتها إلى رؤوس الأموال أيضا. لكن البريطانيين لم يقدموا رأس المال هذه المرة – بعد أن كانوا بلا منازع أهم الممولين في حقبة ما بعد الحرب الأهلية ، إنما قدمته وول ستريت عبر مصارفها الاستثمارية المتسارعة نموا. ولم يجسد أحد مركز القوة الجديد في وول ستريت خيرا من أبرز مصرفييها آنذاك ، جي بو مورجان.

ولقد مورجان – على خلاف كثير من أساطين المال في العصر الذهبي – لأسرة غنية من هارتفورد بكونيكتيكت في العام 1836 ، وكان جده مؤسس شركة أيتنا Aetna المتأمن عليها ضد الحريق ، وقد استمثر أمواله في السكك الحديد والمراكب البخارية والعقارات حين صارت هارتفورد من أغنى المدن – وفق حصة الفرد – في البلاد جميعا. واصبح والده جونيوس سبنسر مورجان مشاركا في شركة الصيرفة الأمريكية جوجر بيبودي ومشاريكه في لندن في خمسينيات القرن التاسع عشر . واشترى الشركة بعد تقاعد بيبودي فغير إسمها إلى جي إس مورجان ومشاريكه. وتحولت الشركة سريعا إلى أحد أهم بيوت الصيرفة الدولية.

وسافر مورجان مرات عديدة في أوروبا عندما كان طفلا ، فزار المتاحف الكبيرة التي لم يكن في الولايات المتحدة ما يضارعها آنذاك ، ونما لدية شغف عميق بالفن. لقد تحدث الفرنسية والألمانية بطلاقة ، إذ كان حسن الثقافة ، واختلف مورجان إلى جامعة جوتينبرج في ألمانيا في زمن لم يكن يذهب فيه إلا قلة من أبناء جيله من الأمريكيين إلى الكليات في سبيل تعلم أصول العمل التجاري.

وهكذا ترعرع مورجان في عالم أرحب كثيرا من ذلك الذي ترعرع فيه معظم أبناء جيله، وكان واسع الإطلاع على الصيرفة الدولية بأعلى مراتبها منذ كان طفلا. وقد اعتقد – وكان متأثرا جدا بوالده والسيدي بيبودي – أن النزاهة الشخصية ركيزة أساسية للنجاح في العمل المصرفي. وفي آخر أيامه سئل في إحدى جلسات الكونجرس : "أليس أساس منح الاتئتمان التجاري ضمانة مالية أو ملكية؟"، فأجاب: "لا يا سيدي . . إن الشخصية تأتي في المقام الأول".

"قبل المال أو الملكية؟"..