باروخ سبينوزا

باروخ سبينوزا | |

|---|---|

Benedictus de Spinoza | |

| وُلِدَ | 24 نوفمبر، 1632 (أمستردام, هولندا) |

| توفي | 21 فبراير، 1677 (لاهاي, هولندا) |

| العصر | فلسفة القرن السابع عشر |

| المنطقة | فلسفة غربية |

| المدرسة | Rationalism، مؤسس السپينوزية |

الاهتمامات الرئيسية | الأخلاق، نظرية المعرفة، ميتافيزيقا |

الأفكار البارزة | Pantheism, neutral monism, حرية فكرية ودينية/ فصل الكنيسة والدولة، نقد فكرة أن موسى هو من كتب بعض كتب التوراة، المجتمع السياسي مشتق من السلطة، وليس عقداً |

باروخ دي سپينوزا (و.24 نوفمبر 1632 - 21 فبراير 1677) فيلسوف هولندي من أهم فلاسفة القرن 17. ولد في 24 نوفمبر 1632 في أمستردام، وتوفي في 21 فبراير 1677.

حياته

ولد سبينورزا في عام 1632م في أمستردام، هولندا، عن عائلة برتغالية من أصل يهودي تنتمي إلى طائفة المارنيين. كان والده تاجرا ناجحا و لكنه متزمت للدين اليهودي، فكانت تربية باروخ أورثودوكسية، ولكن طبيعته الناقدة و المتعطّشة للمعلرفة وضعته في صراع مع المجتمع اليهودي. درس العبرية والتلمود في يشيڤا (مدرسة يهودية) من 1639 حتى 1650م. في آخر دراسته كتب تعليقا على التلمود. وفي صيف 1656 نُبذ سبينوزا من أهله و من الجالية اليهودية في أمستردام بسبب إدّعائه أن الله يكمن في الطبيعة والكون، وأن النصوص الدينية هي عبارة عن استعارات ومجازات غايتها أن تعرّف بطبيعةاللهّ. بعد ذلك بوقت قصير حاول أحد المتعصبين للدين طعنه. من 1656 حتى 1660 اِشتغل كنظّارتي لكسب قوته. ثم من 1660 حتى 1663 اسّس حلقة فكر من أصدقاء له و كتب نصوصه الأولى. من 1663 حتى 1670 أقام في بوسبرج و ثم بعد نشر كتابه رسالة في اللاهوت و السياسة سنة 1670 ذهب ليستقرّ في لاهاي حيث اِشتغل كمستشار سرّي لجون دو ويت. في سنة 1676 تلقّى زيارة من الفيلسوف الألماني "لايبنيتز". توفّي سبينوزا في 21 أبريل 1677.

كان أبوه من التجار الناجحين، يرجو لابنه أن يكون رجلا ناجحا من رجال الدين، ولكن باروخ ـ وهو اسم عبرى معناه المبارك ـ كان أشد كلفا بالحقيقة منه بالنجاح. وأدى به بحثه عن الحق إلى مسالك وعرة، تبعد عن الدين، وتبعد غاية البعد عن عالم المال والعقائد. لقد وقف في طفولته أمام قبر ((اريل اكستا)) ذلك اليهودى المتشكل الذى نبذه بنو جلدته علنا لأنه ألحد، فوضع لحيلته حدا، متأثرا بما لحق من خزى أمام الملأ. فيخلف ذلك المشهد في نفس أسبينوزا أعمق الأثر.. فيتسائل ماذا يفرق الناس شيعا في الفكر، فيصب بعضهم العذاب على بعض من أثر هذه الفرقة؟. وفى هذا اليوم بالذات كرس الصبى اليهودى نفسه لحياة البحث، دون أن يدرى معنى ذلك حق الدراية.

فلما كبر توفر على دراستة التوراة والتلمود وشعر القدامى وعلم المحدثين. وتوفر بنوع خاص على تعمق ما ساد عصره من الآراء الفلسفية العظيمة. فسلط ضوء عقله الناقد المحلل على الميتافيزيقا الخلقية التى شاهدها الفلاسفة اليهود من أمثال فيلو وابن ميمون، ليفى بن جرسون وابن جبرول وحسداى. وسلطه كذلك على الأخلاق الميتافيزيقية للفلاسفة من غير اليهود، كأفلاطون وأرسطو وأبيفور وجيودانو برنو وديكارت. وشاء أن يوسع آفاق بحثه في فلسفة غير اليهود فدرس اللاتينية على الأستاذ الهولندى ((فان دى اندى)) وهو فقيه لغوى لامع، وهو متشكك ثائر.

وقد اصطدم أسبينوزا بالطائفة اليهودية التى أفزعها جرأته في المسائل الدينية وتحديه لتراثها الروحى، وحاولت استمالته إليها، أو على الأقل منعه من انتقها جهرا، ثم جربت سلاح الإرهاب، ولما لم يفلح معه هذا كله، أصدرت في عام 1656 قرارها بطرده من الطائفة وتوقيع عقوبة التحريم على ((التجديف الشنيع الذى يمارسه ويعلمه)) ولم يكترث أسبيينوزا بهذه العقوبة بل يبدو أنه رحب بها، بدليل أنه بادر إلى تغيير اسمه العبرى ((باروخ)) إلى مقابلة اللاتينى ((بنديكتوس)). ومن الجدير بالذكر أن أسبينوزا بعد طرده من الطائفة اليهودية لم يحاول أن ينضم إلى طائفة أخرى، ومعنى ذلك انه ظل منذ ذلك الحين حتى وفاته دون أن يكون منتميا من الوجهة الرسمية إلى أية عقيدة، ولاشك أن تلك كانت حالة فريدة بين جميع فلاسفة العصر الحديث.

وكان من أثر قرار الطرد والحرمان أن تبرأ منه أبوه. ولما مات الأب بعد ذلك، أردات أخته ان تحرمه حقه في تراث أبيه، ودافع أسبينوزا أمام القضاء، وحكم له، ثم نزل عن ميراثه لأخته. فهو لا يبغى المال، وإنما إقرار العدل. فما أتفه صالحه الشخصى في مسرحية الحياة التى يحاول الظهور على غوامضها.

وسعيا لتحقيق هذه الغاية آوى إلى حجرة علوية في ((أوتراك)) من ضواحى أمستردام واحترف صقل العدسات ليصيب عيشه، واشتغل بالفلسفة، وجعل منها رسالة حياته. وكان هذا يتفق مع تقاليد أسلافه. فالمعلمون العبرانيون الأوائل كانوا يؤثرون ان يتعلم المرء حرفة يدوية من حيث هى ضرورة من ضروريات التوفر على حياة العلم. فعندهم ان العلم أسمى من أن يكتسب به. وكانوا يقولون: ((اشغل يديك ببضاعة الأرض، ورأسك ببضاعة السماء)). وكان كهؤلاء المدرسين القدامى يذهب مذهب علية القوم في الإيمان بهواية الرياضة.. ولكن هوايته كانت رياضة العقل لا رياضة العضل.

لذلك عاش في حجرته في أعلى المنزل، يصقل العدسات، ويهب فراغه للتفكير، ويكتب عن سر الله ومعنى الحياة. ولما بلغ الثامنة والعشرين انتقل إلى ((رينسبرج)) القرية من ((ليون)) واعتكف فيها، كأنه دودة القز في الشرنقة. فهو قلما يخرج لغير النزهة أة شراء طعامه.

فكره

عرف فلاسفة العرب واليهود ومؤلفات ديكارت وكتب "مقالة في إصلاح الإدراك" (1662). صدر له أثناء حياته "مبادىء فلسفة ديكارت" 1664 و "كقالة في الللاهوت و السياسة" 1670 . امتاز باستقامة اخلاقه و خطّ لنفسه نهجاٍ فلسفيّاٍ يعتبر أنّ الخير الأسمى يكون في "فرح المعرفة" اي في "اتّحاد الروح بالطبيعة الكاملة". و اللّه في نظره جملة صفات لا حدّ لها نعرف منها الفكر و هممكانية.و يرى أنّ أهواء الإنسان الدينيةّ و السياسيّة هي سبب بقائه في حالة العبوديّة.

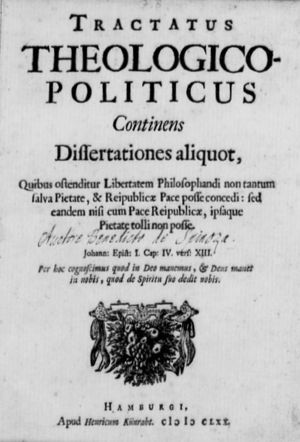

وظف فكرة "الحق الطبيعي" لقد ألف هذا الفيلسوف كتاباً مهماً بعنوان "رسالة في اللاهوت والسياسة"، شرح مضمونها بقوله: وفيها تتم البرهنة على أن حرية التفلسف لا تمثل خطراً على التقوى (الدين) أو على سلامة الدولة، بل إن في القضاء عليها قضاءً على سلامة الدولة وعلى التقوى ذاتها في آن واحد.

الهرطيق الصغير

إن هذه الشخصية الغريبة المحببة التي بذلت في التاريخ الحديث أجرأ محاولة للعثور على فلسفة يمكن أن تحل محل عقيدة دينية ذائعة، ولدت في أمستردام في 24 نوفمبر 1632. ويمكن تتبع أسلافه إلى مدينة سبينوزا بالقرب من برجوس في مقاطعة ليون الأسبانية. وكانوا يهوداً، ثم ارتدوا إلى المسيحية فكان منهم العلماء والقساوسة، وكان منهم كاردينال دييجو، كبير المحققين يوماً(1). وهاجر جزء من الأسرة إلى البرتغال، والمفروض أنهم لجئوا إلى الهجرة هرباً من محاكم التفتيش الأسبانية. وبعد فترة من الإقامة هناك في فيديجويرا بالقرب من باجه، انتقل جد الفيلسوف ووالده إلى نانت في فرنسا. ومنها في 1593 إلى أمستردام، كانا من أوائل اليهود الذين استوطنوا هذه المدينة، تلهفاً على التمتع بالحرية الدينية التي كفلها "اتحاد أوترخت" في 1579. وما جاءت سنة 1628 حتى أعتبر الجد زعيم الجالية الصفردية "اليهودية" في أمستردام، وكان الوالد في فترات مختلفة ناظراً للمدرسة اليهودية، ورئيساً لصندوق الصدقات المنتظمة للجالية اليهودية البرتغالية. وقدمت الأم: حنه ديبورا دي سبينوزا من لشبونه إلى أمستردام. وماتت عندما كان ابنها باروخ في السادسة من عمره. وأورثته السل. وتولى تربيته والده زوجة ثالثة. ولما كانت لفظة باروخ تعنى في العبرية "المبارك" فقد سمي الصبي فيما بعد "بندكت" في الوثائق الرسمية اللاتينية.

وفي مدرسة الجالية اليهودية تلقى باروخ التعليم الديني المألوف المبنى على التوراة والتلمود، كما تلقى بعض الدراسات للفلاسفة الحبرانيين وعلى الأخص إبراهام بن عزرا، وموسى بن ميمون وهاسداي كرسا، وربما كان إلى جانب هذا بعض إطلاع يسير على "القبالة" وكان من بين أساتذته من ذوي المكانة العالية والمقدرة في الجالية: شاءول مورتيرا، ومنشه بن إسرائيل.وتلقى باروخ، بالإسبانية خارج المدرسة، قدراً لا بأس به من العلوم الدنيوية، لأن والده رغب أن يعده ليكون رجل أعمال. وبالإضافة إلى اللغتين الإسبانية والعبرية تعلم البرتغالية والهولندية واللاتينية مع قدر يسير من الإيطالية والفرنسية فيما بعد. ونما في نفسه ولع بالرياضيات. وجعل الهندسة المثل الأعلى لمنهجه الفلسفي والفكري.

وكان طبيعياً أن شاباً بمثل هذا الذهن المتوقد بشكل فذ أن يثير بعض المشاكل حول النظريات والمبادئ التي تلقاها في المدرسة اليهودية، بل أنه ربما سمع في تلك المدرسة عن هرطقات عبرية. وكان ابن عزرا قد أشار منذ أمد طويل إلى الصعاب التي تنطوي عليها نسبة الأجزاء المتأخرة من أسفار موسى الخمسة إليه. وكان أتباع ابن ميمون قد اقترحوا تفسيراً مجازياً لغير هذه الأجزاء من الكتاب المقدس(2). وأثاروا شيئاً من الشكوك حول الخلود الشخصي(3)، وحول الخلق باعتباره مناقضاً لأزلية العالم(4). وكان كريسكاسي قد نسب الامتداد إلى الله، واستنكر كل المحاولات التي قامت لتثبت بالعقل حرية الإرادة وبقاء الروح بعد الموت، بل حتى وجود الله. وبالإضافة إلى هؤلاء اليهود التقليديين إلى حد كبير، لا بد أن سبينوزا قرأ ليفي بن جيرسون الذي كان قد هبط بمعجزات الكتاب المقدس إلى مجرد أسباب طبيعية، وأخضع الإيمان للعقل قائلاً "أن التوراة لا يمكن أن تحول دون أن نعتبر حقاً كل ما يستحثنا عقلنا على أن نؤمن به أو نصدقه(5)" وحديثاً جداً في جالية أمستردام اليهودية هذه، كان أوريل أكوستا قد تحدى الاعتقاد في الخلود، فحز في نفسه إصدار حكم الحرمان عقاباً له وأطلق النار على نفسه (1647). ولا بد أن الذكرى الغامضة لهذه المأساة زادت من حدة الثورة التي تعتمل في ذهن سبينوزا حين أحس بأن لاهوت عشيرته وأسرته العتيد يفلت منه.

ومات أبوه في 1654. وطالبت أخت له بكل الضيعة والثروة، فقاضاها سبينوزا أمام المحكمة وكسب القضية، ثم عاد ونزل لها عن كل التركة إلا سريراً واحداً. واعتمد الآن على نفسه فكسب عيشه بالاشتغال بشحذ العدسات وصقلها من أجل النظارات والمجهر والمقراب. وبالإضافة إلى القيام بتعليم بعض تلاميذ خصوصيين اشتغل بالتدريس في مدرسة فرانس فان دن اند اللاتينية، وهو يسوعي سابق، حر التفكير كاتب روائي ثائر . وهناك أتقن سبينوزا اللاتينية، وربما حفزه فان دن اند إلى كراسة ديكارت وبيكون وهوبز، وربما أطلع الآن على "المجموعة اللاهوتية" لتوما الأكويني. ويبدو أنه وقع في غرام مع ابنة الناظر التي آثرت خطيباً أكثر ثراء، ومبلغ علمنا أن سبينوزا لم يخط خطوة أخرى نحو الزواج.

وكان في تلك الأثناء قد بدأ بفقد إيمانه. ويحتمل أنه قبل سن العشرين، وبكل الألم والذعر اللذين تجلبهما التغيرات في مثل هذه السن إلى الأرواح المرهفة الحس، كان قد قامر ببعض الأفكار المثيرة-أن المادة قد تكون جسم الله، وقد تكون الملائكة أوهام الخيال، وأن الكتاب المقدس لم يذكر شيئاً عن الخلود، وأن النفس متماثلة مع الحياة(7). وربما احتفظ بهذه الهرطقات المغرورة لنفسه لو أن أباه بقي على قيد الحياة، بل ربما التزم الصمت حتى بعد موت أبيه، لولا أن بعض أصدقائه أزعجوه بالأسئلة، وبعد كثير من التردد اعترف لهم باهتزازات عقيدته وإيمانه، فوشوا به إلى الكنيس.

وينبغي ألا يغيب عن الأذهان ما كثرت الإشارة إليه من أن زعماء الجالية اليهودية في أمستردام كانوا يجدون حرجاً في معالجة الهرطقات التي تهاجم أساسيات المسيحية واليهودية على حد سواء. أن اليهود في الجمهورية الهولندية نعموا بتسامح ديني أنكرته عليهم سائر الأقطار المسيحية، ولكن كان من الميسور حرمانهم منه، إذا تسامحوا فيما بينهم في أفكار تزعزع الأساس الديني للأخلاق والنظام الاجتماعي.. وطبقاً لما جاء في سيرة حيان سبينوزا التي كتبها في السنة التي مات فيها أحد اللاجئين الفرنسيين في هولندا، وهو جين مكسميليان لوكاس، وأضاف الطلبة الذي أبلغوا عن شكوك باروخ-أضافوا كذباً وبهتاناً اتهامه بأنه أبدى احتقاره للشعب اليهودي لاعتقاده بأنه شعب الله المختار بصفة خاصة وأن الله هو مؤلف شريعة موسى(8). ولسنا ندري إلى أي حد يمكن تصديق هذا الكلام. وعلى أية حال، فلا بد أن زعماء اليهود كرهوا أي تمزق في العقيدة التي كانت في ذروة القوة كما كانت معيناً لا ينضب من العزاء والسلوى لليهود طوال قرون الشقاء المرير. واستدعى الأحبار سبينوزا وسلقوه بألسنة حداد لأنه خيب الآمال الكبار التي كان معلموه قد عقدوها على مستقبله في الجالية اليهودية وكان أحد هؤلاء المعلمين، وهو مشنه بن إسرائيل، متغيباً في لندن. أما المعلم الآخر، وهو شاءول مورتيرا، فقد توسل إلى الشاب أن يتخلى عن هرطقاته. وإنصافاً للأحبار، يجدر بنا أن نذكر أن لوكاس، برغم تعاطفه الشديد مع سبينوزا يسجل أنه عندما استرجع مورتيرا ذكرى العناية الفائقة التي أولاها تلميذه الأثير لديه في تعليمه اللغة العبرية، "رد باروخ بأنه يسعده الآن، مقابل ما بذله معلمه مورتيرا من جهد، أن يعلمه كيف يصدر قرار الحرم (الحرمان الديني)(9)" ويبدو هذا منافياً إلى أبعد حد لما نسمع عن طباع سبينوزا، ولكن ينبغي ألا نترك لعواطفنا اختيار الدليل، (وخلافاً لما قال شيشرون) يندر أن يكون ثمة شيء بالغ غاية الحمق إلا أمكنك أن تجده في حياة الفلاسفة.

وقيل أن زعماء الكنيس عرضوا على سبينوزا معاشاً سنوياً قدره ألف جولدن إذا هو وعد ألا يتخذ خطوة عدائية ضد اليهودية، وحضر إلى الكنيس من وقت لآخر(10)، ويبدو أن الأحبار أصدروا ضده في بداية الأمر قرار "الحرم الأصغر" فقط، وهو مجرد حرمانه من الاتصال بالجالية اليهودية لمدة ثلاثين يوماً فقط(11). وقيل أنه قبل هذا الحكم عن طيب خاطر قائلاً "حسناً، إنهم أرغموني على ألا أفعل شيئاً ما كنت لأفعله بمحض إرادتي(12)"، وربما كان بالفعل يعيش آنذاك خارج الحي اليهودي بالمدينة. وحاول أحد المتعصبين أن يقتله، ولكن السلاح لم يصب إلا سترته. وفي 24 يوليه 1656 أعلنت السلطات الدينية والمدنية في الجالية اليهودية من فوق منبر الكنيس البرتغالي، في مهابة وكآبة، "الحرم التام" لباروخ سبينوزا، بما يقترن بذلك من اللعنات والمحظورات المعتادة: ألا يتحدث إليه أحد ولا يكتب إليه، ولا يؤدى له أية خدمة، ولا يقرأ كتاباته، أو يقترب منه على مسافة أربعة أذرع(13). وقصد مورتيرا إلى السلطات الرسمية في أمستردام، وأبلغها بالاتهامات وقرار الحكم، وطلب إليها طرد سبينوزا من المدينة، فأصدرت حكمها بنفي سبينوزا لبضعة أشهر(14)، فذهب إلى قرية أودركيرك القريبة، ولكنه سرعان ما عاد إلى أمستردام.

وأكسبته معرفته باللاتينية عدة صداقات في دائرة محدودة من الطلبة تزعمهم لودفيك ميير وسيمون دي فريس، وكان ميير حاصلاً على درجات جامعية في الفلسفة والطب، ونشر في 1666 "فلسفة تفسير الأسفار المقدسة". وفيه أخضع الكتاب المقدس للعقل. وربما عكس هذا الكتاب آراء سبينوزا-أو أثر عليها. أما دي فريس فكان تاجراً ثرياً ناجحاَ، شديد الولع بسبينوزا إلى حد أنه رغب في منحه ألفي فلورين ولكن الفيلسوف أبى. فلما أحس التاجر بدنو الأجل (1667) وكان غير متزوج، فإنه عرض أن يكون سبينوزا وريثاً، ولكنه أقنعه بأن يترك كل ثروته لأخ له. وقدم الأخ الشكور المعترف بجميل سبينوزا منحة سنوية قدرها 500 فلورين، ولكن سبينوزا اكتفى بثلاثمائة(15). وكتب صديق آخر من أمستردام، هو جوهان بوفميستر إليه "أحبني لأني أحبك من كل قلبي"(16). وإلى جانب الفلسفة كانت الصداقة هي الأساس الرئيسي في دعم حياة سبينوزا. وكتب في إحدى رسائله:- من بين كل الأشياء التي فوق طاقتي لا أقدر شيئاً أكثر من تقديري لأن يكون لي شرف عقد أواصر الصداقة مع أناس يحبون الحقيقة في إخلاص، فإنه من بين الأشياء التي فوق طاقتنا، ليس في العالم شيء يمكن أن نحبه في هدوء إلا مثل هؤلاء الرجال(17).

ولم يكن سبينوزا منعزلاً متقشفاً زاهداً كل العزلة والتقشف والزهد، بل أنه استحسن "جيد الطعام والشراب، والتمتع بالجمال وتربية الأزهار والاستماع إلى الموسيقى والتردد على المسرح(18)" وفي إحدى هذه الزيارات كانت محاولة قتله. وكان عليه أن يظل يخشى اغتياله. ونقشت على خاتمه كلمة واحدة "حذار 19" ولكنه أحب، أكثر كثيراً من تلك المتع والتسلية، بل حتى أكثر من الصداقات، أحب العزلة والدراسة وهدوء الحياة البسيطة. ويقول بيل: "إن زيارات أصدقائه له كانت تفسد عليه تأملاته كثيراً(20)". ومن أجل هجر أمستردام ليقيم في قرية هادئة "وينزبرج"-(مدينة على الراين)-على مسافة ستة أميال من ليدن. واتخذت شيعة من أتباع ابن ميمون (وهي تشبه الكويكرز) مقراً لها في تلك القرية. ولقي سبينوزا ترحيباً بين إحدى أسرات هذه الجماعة.

وفي هذا المنزل المتواضع، الذي يحتفظون به الآن باعتباره "متحف سبينوزا" كتب الفيلسوف عدة رسائل صغيرة والجزء الأول من "الأخلاق". وفي 1622 كتب "رسالة موجزة عن الله والإنسان وسعادته:، ولكنها كانت إلى حد كبير انعكاساً لديكارت. والأكثر منها إمتاعاً وتشويقاً رسالته عن "إصلاح العقل" التي طرحت جانباً دون إتمامها في تلك السنة نفسها. وأنا لنجد في صفحاتها الأربعين عرضاً مسبقاً لفلسفة سبينوزا. وأنا لنحس من أول عبارة فيها وحشة الرجل المنبوذ من المجتمع. بعد أن علمتني التجربة أن كل الأشياء التي يكثر وقوعها في الحياة العادية عقيمة غير ذات جدوى، وحين رأيت أن كل الأشياء التي كنت أخشاها، والتي خوفتني، ليس فيها في حد ذاتها شيء حسن أو سيئ إلا بقدر ما يتأثر الذهن بها، فإني اعتزمت آخر الأمر أن أتحرى هل يمكن أن يوجد شيء حسن حقاً، وقادر على أن ينقل حسنه وخيره، ويمكن أن يتأثر به الذهن إلى حد استبعاد سائر الأشياء.

وأحس سبينوزا بأنه لا الثراء ولا الشهرة ولا الملذات الجسمية يمكن أن تفعل هذا، وغالباً ما يختلط الاهتياج والأسى بهذه المباهج"، وليس إلا حب شيء خالد لا متناه هو الذي يغذي الذهن باللذة والمتعة.... مجردة من كل ألم(21)، وربما أمكن أن يكتب هذا بقلم توماس كمبيس أو جاكوب يوم، والحق إنه بقي دائماً في سبينوزا إثارة أو حالة من التصوف ربما جاءته من القبالة، والآن غذتها عزلته وزادتها قوة، أن الخير الخالد اللامتناهي "في ذهنه يمكن أن يسمى "الله" ولكن فقط في تعريف سبينوزا الأخير للإله باعتباره ذا طبيعة لها قدرتها الخلاقة وقوانينها. ويقول كتاب "إصلاح العقل": "الخير الأعظم هو معرفة اتحاد الذهن مع الطبيعة بأسرها...

وكلما زاد الذهن فهماً لنظام الطبيعة، ازدادت قدرته على التحرر من الأشياء العقيمة غير المجدية(22)". وهنا نجد أول التعبير لسبينوزا عن "الحب العقلي لله"-التوفيق بين الفرد وبين طبيعة الأشياء وقوانين الكون. وهذه الرسالة البليغة الموجزة تبين كذلك هدف تفكير سبينوزا وفهمه للعلم والفلسفة"، بودي أن أوجه كل العلوم إلى وجهة واحدة أو غاية واحدة بالذات، الوصول إلى أقصى درجة ممكنة من الكمال الإنساني، ومن ثم ينبغي نبذ أي شيء في العلوم بلا يسعى لهذه الغاية، باعتباره عقيماً غير مجد(23)". وهنا نجد اتجاهاً مختلفاً كل الاختلاف عما سمعنا من فرانسيس بيكون، أن تقدم العلوم يكون وهماً وخداعاً إذا أدت إلى مجرد زيادة سيطرة الإنسان على الأشياء، دون تحسين أخلاقه ورغباته. وهذا هو السبب في تسمية "تحفة" الفلسفة الحديثة "بالأخلاق" على الرغم من مقدمتها الميتافيزقية الطويلة، وأن كثيراً منها سوف يحلل استرقاق رغبات الإنسان له، ونحرره عن طريق العقل.

اللاهوت والسياسة

ترامى إلى أسماع الطلبة الشبان الذين تركهم سبينوزا وراءه في أمستردام، أنه كان قد شرع، من أجل تلميذ في راينزبرج، في ترجمة هندسية لكتاب ديكارت "المبادئ الفلسفية". وألحوا عليه في إكمالها وإرسالها إليهم، ففعل، ودفعوا هم نفقات طبعها (1663) بعنوان "عرض المبادئ الفلسفية لديكارت على أساس هندسي". ويهمنا أن نذكر عنها ثلاث نقاط: أنها عبرت عن آراء ديكارت (في الإرادة الحرة مثلاً) لا عن آراء سبينوزا، وأنها الكتاب الوحيد الذي طبع في حياة سبينوزا حاملاً اسمه. وأنه في جزء ملحق بها "تفكير ميتافيزيقي"، قال سبينوزا بأن الزمن ليس حقيقة موضوعية بل طريقة تفكير(24)، وهذا واحد من عناصر "كانت" في فلسفة سبينوزا.

وكسب سبينوزا في راينزبرج أصدقاء جدد، فقد تعرف عليه هناك عالم التشريح العظيم ستينو. وكان هنري أولدنبرج عضو الجمعية الملكية قاصداً إلى ليدن 1661، فحاد عن طريقه المرسوم ليزور سبينوزا، وكان لذلك وقع شديد في نفسه، ولدى عودته إلى لندن بدأت مراسلات طويلة بينه وبين الفيلسوف الذي لم تكن مؤلفاته قد طبعت بعد، بيد أنه كان ذا شهرة واسعة. وثمة صديق آخر من رايزنبرج أورليان كورباج، استدعي للمثول أمام إحدى محاكم أمستردام (1668) بتهمة دأبه على معارضة اللاهوت السائد، وسعى أحد القضاة إلى توريط سبينوزا في القضية باعتباره مصدر هرطقة كورباج، ولكن هذا أنكر أية علاقة لسبينوزا بالأمر، فأنقذ الفيلسوف. ولكن حكم على المهرطق الشاب بالسجن عشر سنين، حيث قضى نحبه بعد أن أمضى فيه خمسة عشر شهراً. ومن هنا ندرك لماذا لم يتعجل سبينوزا طبع مؤلفاته.

وفي يونيه 1663 انتقل إلى فوربورج قرب لاهاي. وأقام لمدة ستة أعوام في بيت أحد الفنانين يصقل العدسات، ويؤلف "الأخلاق". وكانت المقاطعات المتحدة في حرب دفاعية مستميتة ضد لويس الرابع عشر، وقد أزعج هذا الحكومة الهولندية ودعاها إلى فرض قيود أشد صرامة على حرية التعبير عن الآراء. ومع ذلك نشر سبينوزا في 1670، دون أن يفصح عن اسمه "رسالة اللاهوت والسياسة" أصبحت حدثاً أو معلماً هاماً من معالم نقد الأسفار المقدسة. وأوضحت صحيفة العنوان في رسالة اللاهوت والسياسة "الغرض منها": وهو إيضاح أنه يمكن منح حرية الفكر والكلام دون تحيز للدين والسلام العام، كما أنه يمكن كذلك عدم كبت هذه الحرية دون تعريض الدين والسلام العام للخطر". وتنصل سبينوزا من الإلحاد وأنكره، وأيد أساسيات العقيدة الدينية. ولكنه أخذ على عاتقه إظهار قابلية الإنسان للخطأ في هذه الأسفار المقدسة، وهي ما بنى عليه رجال الدين الكلفنيون لاهوتهم تعصبهم، وكان رجال الدين في هولندا يستخدمون نفوذهم ونصوص الكتب المقدسة لمناهضة الجماعة التي تزعمها "دي ويت" والتي أيدت الفكر المتحرر ومفاوضات السلام، وكان سبينوزا مخلصاً أشد الإخلاص لهذه الجماعة ولجان دي ويت:

مذ رأيت الخلافات الحادة التي نشبت بين الفلاسفة في الكنيسة والدولة، وهي مصدر الكراهية المريرة والانشقاق... فإني اعتزمت أن أتناول بالبحث من جديد، الكتاب المقدس، بدقة وروح غير متحيزة، طليقة غير مقيدة، دون أن أضع افتراضات أو نظريات لا أرى بوضوح أنها موجودة فيه. ومع هذه الاحتياطات وضعت طريقة لتفسير الأسفار المقدسة(26).

إن سبينوزا تنبه إلى صعوبة فهم لغة العهد القديم العبرية وضرب لذلك أمثلة، فإن النص المازوري-الذي زود بالحروف اللينة وحركات النطق التي أهملها ناسخو التوراة الأصليون كان حدساً وتخميناً إلى حد ما، ولا يكاد يوفر نموذجاً أصلياً موثوقاً لا يقبل الجدل، واستفاد في الفصول الأولى من هذه الرسالة كثيراً من رسالة ابن ميمون "دليل الحيران". وحذا حذو إبراهام بن عزرا وآخرين في الارتياب في تأليف موسى للأسفار الخمسة الأولى. وأنكر أن يشوع هو الذي ألف سفر يشوع، ونسب الأجزاء التاريخية في العهد القديم إلى القسيس الكاتب عزرا في القرن الخامس قبل الميلاد. أما سفر أيوب فقد ذهب إلى أنه من عمل الأمميين (الكفار) ثم ترجم إلى العبرية. ولم تلق كل هذه النتائج قبولاً لدى الباحثين المتأخرين، ولكنها كانت خطوة جريئة نحو التعرف على ريتشارد سيمون 1678 تحت عنوان "نقد العهد القديم". وأوضح سبينوزا أنه في حالات كثيرة، تكررت نفس القصة أو القطعة في مواضع مختلفة من الكتاب المقدس، بنفس الألفاظ أو في روايات محرفة، توحي إحداها بالاقتباس العادي من مخطوطة قديمة، وتثير أخرى التساؤل عن بيان "كلمة الله(27)" وكانت هناك استحالات وتناقضات من حيث التوقيت الزمني، وفي رسالة بولس الرسول إلى الرومان (3: 20-28) لقنهم أن خلاص الإنسان يمكن أن يكون بالإيمان وحده لا بالعمل، ولكن رسالة بولس جيمس (2: 24) أوردت نقيض هذا على خط مستقيم، فأيهما تتفق مع "كلمة الله وتوجيهه"؟ وأشار الفيلسوف إلى أن مثل هذه النصوص المتباينة قد خلقت بين رجال اللاهوت صراعات مريرة أشد المرارة، بل دامية، بدلاً من السلوك القويم الذي يحث عليه الدين.

وهل أنبياء العهد القديم صوت الله؟. واضح أنهم لم يتفوقوا من حيث المعرفة على الطبقات المثقفة في زمانهم، فإن يشوع، على سبيل المثال، كان يسلم تسليماً جازماً بأن الشمس، حتى "أوقفها" يشوع، كانت تدور حول الأرض(28). ولم يتفق هؤلاء الأنبياء في العلم، بل برزوا في قوة الخيال والحماسة والغيرة والشعور، كانوا شعراء وخطباء عظاماً. ومن الجائز أن الوحي نزل عليهم من عند الله وإذا كان الأمر كذلكـ فإن عملية الوحي قد تكون تمت بطريقة اعترف سبينوزا بعجزه عن إدراكها(29). وربما حلموا بأنهم رأوا الله، وربما اعتقدوا في صحة أحلامهم. فإنا نقرأ "أبيمالك" أن الله جاء إليه في حلم الليل" سفر التكوين 20: 6). إن العنصر الإلهي في الأنبياء ليس نبوءاتهم، بل حياتهم الفاضلة، والفكرة الرئيسية في عظاتهم هي أن الدين يكمن في السلوك القويم، لا في الطقوس المرهقة.

وهل كانت المعجزات التي دونت في الكتاب المقدس اضطرابات حقيقية في مجرى الطبيعة العادي؟ وهل أدت خطايا البشر إلى الحريق والفيضان؟ وهل أتت صلواتهم ودعواتهم بخصوبة الأرض؟ ذهب سبينوزا إلى أن مثل هذه القصص استخدمها مؤلفو الأسفار المقدسة لينفذوا إلى أفهام البسطاء من النسا ويحثوهم على الفضيلة والتقوى، ويجدر بنا ألا نأخذها بحروفها: ومن ثم، فإننا، حين يقول الكتاب المقدس بأن الأرض مجدبة بسبب خطايا البشر، أو أن الإيمان يبرئ الأعمى، يجدر بنا ألا نعير هذا التفاتاً أكثر من التفاتنا إلى قوله، أي الكتاب المقدس، بأن الرب غاضب على خطايا البشر. وأنه حزين وأنه نادم على وعد أو فعل من خير، أو أنه عند رؤية علامة يتذكر شيئاً كان قد وعد به، فإن هذه التعبيرات وأضرابها أما أنها ألقيت إلقاءً شاعرياً، أي من قبيل خيال الشعراء، أو رويت وفقاً لآراء الكتاب وأهوائهم. وينبغي أن نكون على يقين، كل اليقين من أن كل شيء وصفته الأسفار المقدسة وصفاً صادقاً حقيقياً، حدث حتماً-مثل سائر الأشياء-وفقاً للقانون الطبيعي، وأن شيئاً دون فيها مما يمكن إثباته على أسس موضوعة تتنافى مع نظام الطبيعة أو يتعذر استنتاجه منها، فإنه يجدر بنا أن نؤمن بأنه مدسوس إلى الأسفار المقدسة عن طريق أيد مارقة عن الدين. فإن أي شيء مناقض للطبيعة مناقض للعقل، وأي شيء مناف للعقل سخيف مضحك(30).

وربما كان هذا أصرح إعلان لاستقلال العقل وضعه فيلسوف حديث بعد. وبقدر ما حاز هذا الإعلان قبولاً، فإنه انطوى على ثورة ذات معنى ونتائج أعمق من كل حروب ذاك العصر وسياسته.

بأي معنى إذن يكون الكتاب المقدس "كلمة الله؟". وبهذا المعنى وحده، وهو أنه يحتوي على قانون أخلاقي يربط الناس بالفضيلة. إنه يحتوي كذلك على أشياء كثيرة أدت إلى نزعة شديدة إلى الشر في الإنسان-أو هيأت لها، وبالنسبة للكثرة الكثيرة من الناس المرهقين إلى حد كبير بمشاغلهم اليومية إلى درجة أنهم لا يجدون فراغاً أو قدرة على تنمية عقولهم، يمكن أن تكون قصص الكتاب المقدس خير عون لهم على التمسك بالأخلاق الفاضلة. ولكن التعليم الديني يجب أن يتركز على السلوك لا على العقيدة. ويكفي أن تقتصر العقيدة على الإيمان "بوجود الله، كائن أسمى يحب العدل والإحسان"، وخير عبادة له هي معاملة الجار بالعدل والانصاف وحبه. ولا ضرورة لمبدأ آخر(31).

وإلى جانب هذا المبدأ ينبغي لأن يكون الفكر حراً، أن الكتاب المقدس لم يقصد به أن يكون كتاباً مدرسياً للعلوم أو الفلسفة، فهذه العلوم والفلسفة مكشوفة أمام أعيننا في الطبيعة، وهذا الوحي الطبيعي هو أصدق وأشمل صوت الله. ليس بين العقيدة أو اللاهوت وبين الفلسفة.... أية علاقة أو صلة نسب... وليس للفلسفة غاية تصبو إليها إلا الحقيقة، أما العقيدة... فلا تفتش إلا عن الطاعة والامتثال والتقوى. فالعقيدة إذن تهيئ أعظم مدى للتأمل الفلسفي، وتسمح لنا دون عتب أو ملام أن نفكر كيف نشاء، ولا تتهم بالهرطقة والانشقاق إلا أولئك الذين يميلون إلى إثارة الكراهية والغضب والنزاع(32). وهكذا نرى سبينوزا في تحوله المتفائل قد جدد تمييز بومبوناتزي بين حقيقتين: اللاهوتية والفلسفية ويمكن أن تتهيأ كل منهما، برغم تناقضهما، لشخص بعينه في حالة كونه مواطناً، ثم في حالة كونه فيلسوفاً وقد يجيز سبينوزا للموظفين الرسميين المدنيين حق فرض طاعة القوانين، كما أن الدولة، شأنها شأن الفرد، الحق في حماية ذاتها، ولكنه يضيف: إن الأمر بالنسبة للدين يختلف اختلافاً كبيراً، فمن حيث لأنه لا يتألف من عمل ظاهري بقدر ما يتألف من بساطة الخلق وصدقه، فإنه يقف خارج نطاق القانون والسلطة العامة. أن بساطة الخلق والصدق فيه لا تنتجهما قيود القوانين ولا سلطة الدولة، وليس ثمة فرد العالم بأسره يمكن أن يفرض عليه التنعم بالسعادة الروحية أو تسن له القوانين من أجلها. والوسيلة المطلوبة لتحقيق هذا هي النصح المخلص الأخوي والتعليم الصحيح، وفوق كل شيء الاستخدام الحر للحكم أو الرأي الشخصي.... إن في مقدور كل إنسان أن يستخدم بنجاح حقه العظيم في حرية الرأي والحكم، ويستخدم سلطته في ذلك.... وأن يشرح ويفسر الدين لنفسه(33).

وينبغي أن تخضع الممارسة العلنية للدين لرقابة الدولة. ذلك أنه على الرغم من أن الدين قد يكون عنصراً حيوياً في تشكيل الأخلاق، فإن الدولة يجب أن تكون صاحبة السلطان الأعلى في كل الأمور التي تؤثر في السلوك العام. وكان سبينوزا أرسطوسياً (يقول بأن الدولة السلطة العليا في الشئون الكنسية) عتيداً مثل هوبز، وحذا حذوه في إخضاع الكنيسة للدولة، ولكنه حذر قراءة قائلاً: "إني أتحدث هنا عن الشعائر الظاهرية فحسب.... لا عن.... العبادة الباطنية(34)". وكان ناقماً أشد النقمة (وربما تمثل في خاطره لويس الرابع عشر) حينما استنمر استخدام الدولة للدين في أغراض تتنافى مع مفهومه عن الديانة الأساسية العدل وعمل الخير.

إذا كان اللغز للغز الرهيب الأساسي في الدولة الاستبدادية هو التغرير بالرعايا وتقنيع الخوف الذي يكبح جماحهم بلباس خداع من الدين، حتى يقاتل الناس من أجل العبودية بمثل البسالة التي يناضلون بها من أجل أمنهم وسلامتهم، ولا يعتبرونه عاراً بل شرفاً كبيراً أن يبذلوا دماءهم وحياتهم رخيصة من أجل زهو وخيلاء وعظمة جوفاء ينعم بها طاغية جبار، فإنه في الدولة الحرة يتعذر تدبير وسائل نفعية شريرة، أو محاولة اللجوء إليها، وأن ليتعارض مع الحرية العامة كل التعارض، أن ينفذ القانون إلى مجال الفكر المتأمل وتتعرض الآراء للتحقيق والمساءلة، وتوضع موضع الاتهام والعقاب مثل الجرائم سواء بسواء، على حين يضحي بالمدافعين عنها وبأتباعها، لا من أجل الأمن والسلامة العامة، بها على مذبح كراهية خصومها وقساوتهم. ولو أمكن اتخاذ العمال وحدها أساساً لتوجيه الاتهام بالجرائم، وأطلقت حرية القول... لتجرد التحريض على الفتنة من أية شبهة لتبريره، لأمكن الفصل بينه وبين مجرد الخلاف فصلاً شديداً(35).

وواجه سبينوزا أثناء دراسته الكتاب المقدس قضية الخلاف الأساسية بين المسيحيين واليهود. هل كانت المسيحية غير مخلصة للمسيح أو خائنة لعهده حين نبذت شريعة موسى؟ ومن رأيه أن تلك الشريعة سنت لليهود في نطاق دولتهم هم، لا لأية أمم أخرى، حتى ولا لليهود أنفسهم إذا كانوا يقيمون في مجتمع غريب عنهم، والقوانين الأخلاقية وحدها في شريعة موسى (مثل الوصايا العشر) هي التي تتمتع بصلاحية أبدية عامة لكل زمان ومكان(36). وتنم بعض الأجزاء في سبينوزا في اليهودية عن استياء شديد من صدور قرار "الحرم" ضده، وعلى حرص شديد منه على تبرير نبذه لتعاليم الكنيس، ولكنه انضم إلى اليهود فيما يراودهم من أمل في عودة عاجلة إلى دولة مستقلة. "قد أذهب بعيداً إلى حد الاعتقاد بأنهم... سيقيمون دولتهم من جديد، وأن الله سيختارهم للمرة الثانية(37)".

وتناول المسيحية عدت مرات، وواضح أنه قرأ العهد الجديد في إعجاب متزايد بالمسيح. ونبذ فكرة قيامة المسيح بجسده من بين الأموات(38). ولكنه ألفى نفسه يتعاطف تعاطفاً شديداً مع موعظة يسوع إلى حد أنه أقر بأن وحياً خاصاً نزل عليه من عند الله:

إن إنساناً يستطيع بفطرته النقية أن يدرك أفكاراً ليست موجودة، كما لا يمكن استنتاجها من أساس معرفتنا الطبيعية، لا بد أنه بالضرورة يتمتع بعقل أسمى بكثير من عقول رفاقه، بل إني لا أعتقد أن أحداً اختص بهذا غير المسيح، وقد أوحيت إليه مباشرة اوامر الله التي تؤدي إلى الخلاص، بغير كلمات ولا رؤى. ومن ثم فإن الله كشف عن ذاته للرسل عن طريق عقل المسيح، كما فعل من قبل مع موسى عن طريق الصوت الخارق للطبيعة. وبهذا المعنى يمكن أن يسمى صوت المسيح، مثل الصوت الذي سمعه موسى-صوت الله-، وقد يقال بأن حكمة الله (وهي أسمى من حكمة البشر ) ظهرت في طبيعة المسيح البشرية، وأن المسيح كان طريق الخلاص. وعند هذه النقطة لا بد لي أن أعلن أن هذه النظريات، التي تقدمها بعض الكنائس فيما يتعلق بالمسيح، ليس في وسعي أن أؤكدها أو أنفيها لأني أعترف بكل صراحة أني لا أفهمها... أن المسيح اتصل بالله عقلاً لعقل وبناء على هذا يمكن أن نستخلص أنه لا أحد غير المسيح تلقى الوحي من الله، دون عون من الخيال في الكلمات أو الرؤى(39).

أن غصن الزيتون هذا، الذي قدم إلى الزعماء المسيحيين، لم يكن ليخفي عنهم أن "الرسالة اللاهوتية السياسية" مانت من أجرأ ما صدر من بينات وآراء في الصراع بين الدين والفلسفة. وما أن ظهرت الرسالة حتى احتج مجلس كنيسة أمستردام (30 يونيه 1670) لدى رئيس الدولة في هولندا على السماح بتداول مثل هذا الكتاب المملوء بالهرطقة في دولة مسيحية. وتوسل إليه أحد المجامع الكنسية في لاهاس أن يلعن ويصادر "مثل هذه الكتب التي تعمل على تخريب النفوس(40)". وانضم النقاد العلمانيون إلى الهجوم على سبينوزا. وسماه أحدهم "شيطاناً مجسداً(41)". ووصفه جان لي كلرك بأنه "أشهر ملحد في زماننا(42)". واتهمه لامبرت فافلتسون بأنه "يحتال في مكر ودهاء على بث الإلحاد... وتقويض أركان العبادة والديانة من أساسها(43)". ومن حسن حظ سبينوزا أن جان دي ويت رئيس الدولة كان من المعجبين به. وكان لفوره قد أجرى عليه معاشاً ضئيلاً، وما دام دي ويت حياً متربعاً في دست الحكم، فإن سبينوزا كان في مقدوره أن يعتمد على حمايته له. ولم تدم هذه الحماية لأكثر من عامين فقط.

الفيلسوف

في مايو 1670، بعد نشر الرسالة اللاهوتية السياسية بقليل، انتقل سبينوزا إلى لاهاي، ربما ليكون على مقربة من دي ويت وغيره من الأصدقاء ذوي النفوذ. وأقام لمدة عام في بيت "الأرملة فان فيلين"، ثم انتقل إلى دار هندريك فان درسبيك على بافليونجراشت، وفي 1927 اشترت لجنة دولية هذا المبنى، واحتفظ به على أنه "مسكن سبينوزا"، وبقي فيه إلى آخر حياته. وشغل منه حجرة واحدة في الطابق الأعلى، ونام على سرير يمكن أثناء النهار أن يطوى إلى حائط(44). ويقول بيل "وفي بعض الأحيان كان يقبع في عقر الدار لا يخطو خارجها لمدة ثلاثة أشهر بأكملها"، وربما أخافته رئتاه المسلولتان من رطوبة الشتاء. ولكن كان زواره كثيرين، ومرة أخرى يقول بيل أنه بين الحين والحين "كان يقصد إلى زيارة نفر من ذوي المكانة والنفوذ... للتحدث معهم في شئون الدولة التي كان يفهمها جيداً(45)". واستمر يشتغل بصقل العدسات، وأطرى العالم الفيزيائي الرياضي كريستيان هيجينز درجة اتقائها(46). واحتفظ الفيلسوف ببيان عن نفقاته، ومنه نعلم أنه عاش على نحو خمسة وعشرين سنتاً في اليوم، وأصر أصدقاءه على مد يد المعونة له، حيث لا بد أنهم رأوا أن اعتكافه في الدار والغبار الذي ينتج عن صقل العدسات كانا يضاعفان من علته.

وانتهت الحماية التي بسطها دي ويت على سبينوزا حين اغتال بعض الرعاع الآخوين دي ويت في شوارع لاهاي (أغسطس 1672). ولما سمع بنبأ اغتيالهما رغب في مغادرة الدار ليعلن إلى هؤلاء الرعاع استنكاره لفعلتهم باعتبارهم "أحط المتوحشين"، ولكن صاحب الدار غلق الأبواب ومنعه من مغادرة الدار(47). وترك جان دي ويت لسبينوزا في وصيته راتباً سنوياً قدره مائتا فرنك(48) . وبعد موت دي ويت انتقلت السلطة المدنية إلى الأمير وليم هنري الذي كان في حاجة إلى تأييد رجال الدين الكلفنيين. ولما صدرت الطبعة الثانية من "الرسالة اللاهوتية السياسية 1674، أصدر الأمير ومجلس هولندا مرسوماً يحظر بيع الكتاب، وفي 1675 أذاع مجلس الكلفنيين في لاهاي بياناً يأمر فيه كل المواطنين بالإبلاغ فوراً عن أية محاولة لطبع أية مؤلفات لسبينوزا(49). وفيما بين عامي 1650 و1680-صدر من سلطات الكنيسة نحو 50 مرسوماً بتحريم قراءة مؤلفات الفيلسوف أو تداولها(50).

وربما ساعدت قرارات الحظر هذه على ذيوع شهرته في ألمانيا وإنجلترا وفرنسا. وفي 16 فبراير 1673 كتب جوهان فابريشيوسي الأستاذ بجامعة هيدلبرج "إلى الفيلسوف الألمعي المشهور بندكت سبينوزا، باسم ناخب البالاتينات المتحرر، الأمير شارل لويس:

طلب إلى صاحب العظمة الأمير، أن أكتب إليكم.. لأسألكم إذا كنتم ترغبون في قبول منصب الأستاذية العادية للفلسفة في جامعته الشهيرة. وسيعطيك الراتب السنوي الذي يتقاضاه الأساتذة العاديون الآن. إنك لن تجد في أي مكان آخر أميراً أشد إيثاراً وأكثر عطفاً على العباقرة المرموقين الذين يعدك واحداً منهم. وسيكون لك مطلق الحرية في اتخاذ أي اتجاه فلسفي يعتقد الأمير أنك لن تسيء استخدامه في الفساد جو الديانة الرسمية علانية.... وأجاب سبينوزا في 30 مارس:

السيد الجليل، إذا كانت قد راودتني الرغبة يوماً في شغل منصب الأستاذية في أية كلية، لما رغبت في منصب غير هذا الذي عرضه على ناخب البلاتينات المعظم عن طريقكم. ولما كنت على أية حال، لم أفكر قط في الاشتغال بالتعليم العام، فإنه يصعب أن أقنع نفسي باغتنام هذه الفرصة العظيمة... أولاً لأني أعتقد إذا أردت أن أوفر الوقت اللازم لتعليم الشباب فلا بد أن أتخلى عن تنمية فلسفتي وتطويرها. ثانياً-لست أدري ما هي حدود الفكر الفلسفي التي يجب أن أعمل في نطاقها، حتى أتجنب ظهور أية رغبة في تعكير جو الديانة الرسمية المعلنة. فإن الإنشقاقات والخلافات لا تثور نتيجة للحب الشديد للدين أكثر منها بسبب الميول والنزاعات المتباينة في الناس أو حب المعارضة والمخالفة في الرأي... ولقد خبرت هذه الأشياء بالفعل بينما كنت أعيش عيشة خاصة منعزلة، ولا بد أن أكون أشد خشية من حدوثها، إذا رقيت إلى هذه المرتبة العظيمة (الأستاذية). وهكذا ترى يا سيدي الجليل أني لا أحجم، أملاً في مال أكثر، أو حظ أوفر، ولكنه حب الهدوء والرغبة في السلام(51). وكان سبينوزا سعيد الحظ في رفضه هذا المنصب، فان المارشال الفرنسي تورين اجتاح البلاتينات في العام التالي وأغلقت أبواب الجامعة.

وفي مايو 1673، وفي غمرة الهجوم الذي شنه جيش فرنسي على المقاطعات المتحدة تلقى سبينوزا دعوة من زعيم في هذا الجيش لزيارة كوندية الكبير في أوترخت. واستشار سبينوزا في أمر هذه الزيارة السلطات الهولندية التي ربما رأت فيها فرصة لفتح باب المفاوضات لعقد هدنة تدعو إليها الحاجة الملحة. وأمن له الطرفان كلاهما سبل الانتقال، وشق الفيلسوف طريقه إلى أوترخت. وفي تلك الأثناء كان لويس الرابع عشر قد أرسل كونديه إلى جهة أخرى. فبعث إلى سبينوزا (كما يروي لوكاس)(52) برسالة يطلب إليه فيها أن ينتظره، وبعد بضعة أسابيع وصلت رسالة أخرى تقول أنه سيتأخر إلى أجل غير مسمى. والظاهر أن مارشال دي لكسمبورج نصحه إذ ذاك أن يهدي إلى الملك لويس كتاباً مؤكداً له سيلقي من الملك استجابة تتسم بالتحرر(53). ولم يؤد الاقتراح إلى نتيجة. وعاد سبينوزا أدراجه إلى لاهاي ليجد كثيراً من المواطنين يشتبهون في أنه خائن. وتجمع حشد معاد حول بيته يكيلون السباب ويقذفون الأحجار. وقال لصاحب البيت "لا تنزعج، فأنا برئ، وهناك كثيرون من ذوي المناصب العالية يعرفون لماذا ذهبت إلى أوترخت. وحالما تسمع أي صخب أو شغب عند الباب، فسأخرج أنا إلى الناس حتى ولو كانوا سيفعلون بي مثل ما فعلوا بجان دي ويت الطيب. أنا جمهوري مخلص أمين، وهدفي خير الجمهورية(54)ولم يدعه صاحب الدار يخرج. وتفرق الجمهور.

وكان سبينوزا آنذاك في الحادية بعد الأربعين. وهناك في مسكن سبينوزا في لاهاي صورة تمثله نمطاً دقيقاً ليهودي سفردي، ذي شعر أسود متدل، وحاجبين كثيفين، وعينين سوداوين براقتين مكتئبتين قليلاً، وأنف مستطيل مستقيم، ووجه تغلب عليه الوسامة في جملته، إذا قورن فقط بالصورة التي رسمها هالس لديكارت. ويقول لوكاس: "كان أنيقاً غاية الأناقة في مظهره، ولم يغادر قط بيته دون أن يرتدي من الثياب ما يميز السيد المهذب الماجد عن المتحذلق(55). واتسم سلوكه بالرزانة والوقار مع الظرف والرقة. وقال أولدنبرج "أن علمه الراسخ اقترن بالروح الإنسانية والدماثة(56)". وكتب بيل "أن كل الذين تعرفوا على سبينوزا يقولون بأنه كان اجتماعياً لطيف المعشر، أميناً، ودوداً حسن الخلق(57)". ولم يتحدث إلى جيرانه بأية هرطقة، بل على العكس شجعهم على الاستمرار في الذهاب إلى الكنيسة، ورافقهم من آن لآخر ليستمع إلى موعظة(58). وكان أكثر من أي فيلسوف حديث آخر يتمتع بالهدوء الناجم عن ضبط النفس. وقلما رد على النقد، وتناول في رده الأفكار والآراء، لا الأمور الشخصية. وعلى الرغم من اعتناقه مذهب الجبرية، واقتلاعه من بين قومه، ومرضه، كان أبعد ما يكون عن التشاؤم، وقال "تصرف تصرفاً حسناً، وابتهج وقر عيناً(59)" وربما كان شعار تفكيره أن يعرف أسوأ الأشياء، ويؤمن بأحسنها.

وتردد الأصدقاء والمعجبون به على داره. وأقنعه والترفون تشيرنهو بأن يطلعه على مخطوطة "الأخلاق". وكتب إليه هذا العالم الرياضي الفيزيائي: "أرجو أن تساعدني بلطفك المعهود حيثما أعجز عن فهم ما تقصد إليه فهماً صحيحاً(60). وربما تم وصول ليبنتز إلى سبينوزا عن طريق هذا التلميذ المتلهف (1676) ومن الجائز كذلك وصوله إلى الرائعة التي لم تكن قد نشرت بعد. وقدم لرؤيته الأعضاء الباقون على قيد الحياة من ندوة دكتور ميير في أمستردام أو كانوا يتبادلون معه الرسائل وألقت رسائله من والى العلماء والباحثون في أوربا ضوءاً غير متوقع على المناخ العقلي في ذاك العصر. وحثه هوجوموكسلي مراراً وتكراراً على التسليم بحقيقة وجود الأرواح الشريرة والأشباح. وفي 1675 أرسل إليه من فلورنسا عالم التشريح ستينو نداءاً مؤثراً ليتحول إلى الكثلكة:

إني آخذ على عاتقي عن طيب خاطر، إذا أردت أنت، مهمة هدايتك إلى الطريق.... وعلى الرغم من أن علمك يفوق علمنا، فإني أود لو أنك تقدمت إلى الله فبرئت من أخطائك ونبذتها، حتى إذا كانت كتاباتك السابقة قد صرفت ألفاً من الأنفس عن المعرفة الحقيقية لله، فإن رد هذه النفوس إلى الطريق الحق على أن تكون أنت قدوة تشد من أزرها، قد يعيد إلى الله ألف ألف معك، كما لو كنت أوغسطين آخر أرجو من كل قلبي أن تحل بك هذه البركة والنعمة. وداعاً(62). كذلك سحرت فتنة الكثلكة لب ألبرت بيرج ابن صديق سبينوزا كنراد بيرج وزير مالية المقاطعات المتحدة. وكان ألبرت، مثل ستينو، قد تحول إلى الكاثوليكية أثناء رحلته في إيطاليا. وفي سبتمبر 1675 كتب إلى سبينوزا متحدياً، أكثر منه متوسلاً، إياه أن يعتنق المذهب الكاثوليكي:

من أين لك أن تعرف أن فلسفتك هي أفضل التعاليم التي لقنت في العالم فيما مضى، أو أنها أفضل ما يتلقاه العالم الآن بالفعل، أو ما سيتلقاه في المستقبل؟ هل درست كل الفلسفات قديمها وحديثها، مما يتعلمه الناس هنا وفي الهند وفي سائر أصقاع المعمورة؟ حتى إذا كنت درستها جميعاً.. كيف يتسنى لك أن تدرك أنك اخترت أحسنها؟.... وإذا كنت، على أية حال، لا تؤمن بالمسيح فإنك أيأس وأجدر بالازدراء مما يمكن أن أتصور لك. ولكن العلاج الميسور: أرجع عن خطاياك، وتحقق من الغطرسة القاتلة التي ينطوي عليها تفكيرك الحقير المجنون.... هل تجسر أيها الرجل الحقير، يا حشرة الأرض الدنيئة.... في تجديفك الذي لا يصح أن يوصف، أن تضع نفسك فوق "الحكمة المتجسدة اللامتناهية"؟.... إنك بقواعدك زمبادئك لا تستطيع أن تفسر تفسيراً كاملاً حتى واحداً من هذه الأشياء التي يأتي بها السحرة.... كما أنك لا تستطيع أن تفسر أياً من الظواهر المذهلة بين الذين يتملكهم الشياطين، مما رأيت منه بعيني رأسي أمثلة كثيرة منه أو سمعت صدق الأدلة اليقينية عليه(62).

وفي ديسمبر 1675 رد سبينوزا رداً جزئياً:

أخيراً فهمت من كتابك ما لم أكن أصدقه حين رواه لي آخرون... وهو أنك لم تصبح عضواً في الكنيسة الكاثوليكية فحسب.... بل أنك كذلك كم أشد أنصارها وحماتها غيرة وحماسة، وأنك تعلمت الآن كيف تصب لعنتك وجام غضبك في وقاحة على خصومك ومخالفيك. ولم أكن أعتزم الرد على رسالتك... ولكن جماعة بعينها من الأصدقاء، ممن علقوا أكبر الآمال على مواهبك الطبيعية ألحوا علي في الرجاء ألا أقصر في حق صديق، وأن أفكر فيما كنت عليه منذ فترة وجيزة لا فيما أنت عليه الآن... وأقنعتني تلك الحجج بكتابة هذه السطور إليك، راجياً كل الرجاء أن تتفضل بقراءتها بنفس هادئة.

ولن أعدد لك هنا من جديد مساوئ القساوسة والباباوات، لأصرفك عنهم، كما أعتاد أعداء الكنيسة الكاثوليكية أن يفعلوا. لأنهم عادة ينشرون هذه المساوئ بداعي الحقد والغضب، ورغبة في الإزعاج لا التقويم والتعليم. والحق إني أقر بأنه يوجد في الكنيسة الكاثوليكية رجال على قدر كبير من العلم والمعرفة واستقامة الحياة أكثر مما يوجد منهم في أية كنيسة مسيحية أخرى، فإنه حيثما توافر عدد أكبر من أتباع الكنيسة، فلا بد أن يوجد عدد اكبر من الرجال من كل صنف. وهناك في كل كنيسة كثيرون من الأمناء المخلصين غاية الأمانة والإخلاص، ممن يعبدون الله في عدل وإحسان،... لأن العدل والإحسان أصدق أمارات المذهب الكاثوليكي الحق... وحيثما يوجد هؤلاء، يوجد المسيح حقاً وصدقاً، وحيثما يفتقدون، يفتقد المسيح كذلك. لأن روح المسيح وحده هي التي يمكن أن تقودنا إلى حب العدل والإحسان. وإذا كنت قد اعتزمت عزماً أكيداً من قبل، التفكير ملياً بينك وبين نفسك في هذه الحقائق، لما ضللت، ولما سببت لأبويك أشد الحزن والأسى.... إنك سألتني كيف أدرك أن فلسفتي أفضل الفلسفات التي ظهرت في العالم من قبل، والتي تلقن الآن، أو ستلقن في المستقبل. والواقع أن لي حق أكبر في أن أسألك هذا السؤال. لأني لا أزعم إني وقعت على أفضل فلسفة. ولكني أدرك أني أظنها الفلسفة الحقة.... ولكنكم أنتم الذين تزعمون أنكم وجدتم آخر الأمر أحسن ديانة، أو على الأرجح أفضل رجال واسرعتم إلى تصديقها كيف تعرفون أنهم أفضل من علم سائر الديانات، أو يعلمونها الآن، أو سيقومون بتلقينها في المستقبل؟ هل درستم كل تلك الديانات قديمها وحديثها تلك التي تلقن هنا وفي الهند وفي سائر أنحاء العالم؟ وحتى لو كنتم درستموها حق الدرس، كيف تعرفون أنكم اخترتم أحسنها؟ هل تعتبرونه عجرفة وغروراً أن أستخدم عقلي في الإذعان لكلمة الله الموجودة في العقل، ولا يمكن بأية حال افسادها أو تحريفها؟ أنأوا بأنفسكم عن هذه الخرافة المهلكة، واعترفوا بالعقل الذي حباكم الله إياه، وتعهدوه إذا لم تكونا في عداد البهائم.... إنكم إذا أمعنتم النظر في تاريخ الكنيسة (وأني لأدرك أنكم على أكبر درجة من الجهل به) لتدركوا مدى زيف كثير من التقاليد البابوية، ولكي تعرفوا... بأية حيل وأفانين استطاع البابا الروماني، بعد ستمائة سنة من ميلاد المسيح أن يسيطر على الكنيسة، فإني لا أشك لحظة في أنكم آخر الأمر ستفيقون من غفلتكم. وإني لأود من صميم قلبي أن يتم لك هذا، وداعاً(63).

والتحق بيرج بطائفة الفرنسيسكان، وقضى نحبه في أحد الأديار في روما.

ومعظم رسائل سبينوزا الباقية كانت مع أولدنبيرج. وأننا لتتولانا الدهشة أن نجد أن كثيراً منها عالج العلوم، وأن سبينوزا قام بتجارب في الفيزياء والكيمياء، وأن رسائله كانت موضحة بالرسوم البيانية والتخطيطية، وانقطعت هذه الرسائل في 1665، فقد اعتقل أولدنبيرج في 1667 وسجن في برج لندن للاشتباه في اتصاله بدولة أجنبية، وأنصرف إلى الدين عند اخلاء سبيله، وعندما استأنف مكاتبة سبينوزا (1675) انضم إلى المساعي المبذولة لضمه إلى أية فرقة من فرق المسيحية الصحيحة، ورجاه أن يأخذ قصة قيامة المسيح حرفياً لا رمزاً ولا مجازاً. وقال "أن العقيدة المسيحية بأسرها وحقيقتها ترتكزان على موضوع القيامة، فإذا نحن استبعدناه، إنهارت كل رسالة المسيح وتعاليمه السماوية(64)". وفي خاتمة المطاف تخلى عن سبينوزا باعتباره نفساً ضالة ضائعة، وانقطع عن مراسلته (1677).

وطوال الوقت ابتداء من عام 1663 كان سبينوزا يعمل في كتاب "الأخلاق". وفي إبريل 1662 كتب إلى أولدنبيرج أنه كان يفكر في نشره ولكنه "كان من الطبيعي أن يخشى من رجال اللاهوت أن تأخذهم العزة بالاثم، فيشنون عليه الهجوم بكراهيتهم المعهودة، وأنا أنفر من الشجار والنزاع كل النفور(65)". ولكن أولدنبيرج استحثه على النشر "مهما يكن من أمر تذمر رجال اللاهوت المشعوذين ونباحهم(66)". ولكن سبينوزا ظل بين الأحجام والإقدام. ورخص لبعض أصدقائه في قراءة بعض أجزاء من المخطوطة، وربما أفاد من بعض تعليقاتهم لأنه أعاد مراجعة الرسالة عدة مرات. أن الضجة التي أثارتها "الرسالة اللاهوتية السياسية" كانت تبرر ما تذرع به من حرص وحذر، كما ضايقه أكثر من ذلك قتل الأخوين دي ويت، والشبهات التي حامت حوله بعد زيارته للجيش الفرنسي، ولم يشرع في اتخاذ أية خطوة أخرى لطبع "الأخلاق" إلا في 1675، وأبلغ النتائج إلى أولدنبيرج: في الوقت الذي تسلمت فيه رسالتك المؤرخة في 23 يوليه كنت على وشك الرحيل إلى أمستردام بغية البدء في طبع الكتاب الذي كتبت إليك عنه. وبينما كنت مشغولاً بهذا الأمر انتشرت في كل مكان شائعة تقول بأن في المطبعة كتاباً لي عن "الله"، وأني حاولت فيه أن أبين أنه ليس هناك إله. واعتقد كثيرون في صحة هذه الشائعة. ومن ثم انتهز بعض رجال الدين الفرصة ليتقدموا بالشكوى ضدي إلى الأمير والقضاة... وعندما ترامى هذا إلى سمعي... قررت تأجيل النشر الذي كنت أعد له العدة(67).

وطرح المخطوطة جانباً، وانصرف إلى كتابة رسالة عن الدولة "الرسالة السياسية"، ولكن المنية عاجلته قبل الانتهاء منها. وفي 6 فبراير 1677 كتب الطبيب الشاب جورج هرمان شوللر إلى ليبنتز "أخشى أن يفارقنا مستر بندكت سبينوزا وشيكاً، حيث يبدو أن حالة السل عنده تزداد سوءاً يوماً بعد يوم(68)، وبعد ذلك بأسبوعين، وحين كان سائر أهل البيت متغيبين عنه، دخل الفيلسوف في النزع الأخير. وكان شوللر وحده (لامبير كما كان مظنوناً من قبل) معه في تلك الفترة. وترك سبينوزا تعليمات ببيع أمتعته المتواضعة لتسديد ديونه، وبنشر مؤلفاته التي لم يسبق له إحراقها، غفلاً من اسمه. وقضى نحبه في 20 فبراير 1677 دون أية طقوس كهنوتية(69). ودفن في مقبرة في كنيسة لاهاي الجديدة بالقرب من مقبرة جان دي ويت. أما المخطوطات-وبخاصة "الأخلاق" و "الرسالة السياسية" و "رسالة في إصلاح العقل" فقد أعدها للمطبعة ميير وشوللر وغيرهما، وطبعت في أمستردام في أواخر 1677.

وهكذا نأتي في خاتمة المطاف إلى الكتاب الذي صب فيه سبينوزا عصارة حياته ونفسه التي إنزوى بها عن الناس.

الله

إن سبينوزا سمى هذا الكتاب "الأخلاق العادية وعرض هندسي"، أولاً لأنه ذهب إلى أن الفلسفة هي إعداد السلوك الصحيح والحياة الحكيمة، وثانياً، لأنه مثل ديكارت، حسد الزهد العقلي والتسلسل المنطقي في الهندسة، وراوده الأمل في أن يبني على غرار أقليدس، كياناً للتفكير، تتعقب كل منه بصورة منطقية ما سبقها من براهين, وهذه تشتق آخر الأمر بشكل لا يمكن دحضه من بديهيات أو حقائق مقررة يتقبلها الناس جميعاً. وأدرك سبينوزا أن هذا مثل أعلى، وكان من العسير عليه أن يتصوره حائلاً دون خطأ، لأنه كان بطريقة شبيهة بهذه شرح فلسفة ديكارت التي لم يوافق عليها.

إن المخطط الهندسي قد يؤدي على الأقل إلى الوضوح، وقد يحول دون اضطراب العقل بالانفعال، وإخفاء المغالطة والسفسطة بالفصاحة والبلاغة. ورأى أن يناقش سلوك الإنسان، بل حتى طبيعة الله، في هدوء وموضوعية، كما لو كان يتناول الدوائر والمثلثات والمربعات. ولم يخل نهجه من أخطاء، ولكنه أدى به إلى ابتناء صرح للعقل مهيب في عظمته الهندسية ووحدته. وهذا المنهج استنتاجي، وربما عبس له وجه فرانسيس بيكون، ولكنه زعم أنه كان متناسقاً مع كل الخبرة.

وبدأ سبينوزا بتعريفات مأخوذة في معظمها من فلسفة العصور الوسطى. وغيرت الألفاظ التي استخدمها معانيها منذ ذلك اليوم، وبعضها الآن يكسو فكره بالغموض والإبهام. والتعريف الثالث الأساسي: حيث عرف الجوهر بأنه "ما هو في ذاته ومتصور بذاته، أعني أن تصوره لا يعتمد على تصور شيء آخر لا بد أن يكون مكوناً منه". وهو لا يقصد الجوهر بالمعنى الحديث أي المقومات والمكونات المادية، واستخدامنا لهذه اللفظة بمعنى الماهية والأهمية الأساسية أقرب إلى ما قصد إليه هو. وإذا أخذنا اللفظة اللاتينية Subslansia استخدمها بمعناها الحرفي، فإنها تعني "يقع تحت، يشكل الأساس، يدعم". وفي مراسلاته(70)يتحدث سبينوزا عن "الجوهر أو الكينونة" أي أنه يعادل الجوهر بالوجود أو الحقيقة. ومن ثم يمكن أن يقول "إن الوجود يتعلق بطبيعة الجوهر" أي أنه في الجوهر تكون ماهية الشيء أو طبيعته الأساسية ووجوده شيئاً واحداً(71). وقد نخلص من هذا أن الجوهر عند سبينوزا يعني الحقيقة الأساسية التي تشكل أساس كل الأشياء.

ونحن ندرك هذا الواقع في شكلين: الامتداد أو المادة ثم الفكر أو الذهن، وهاتان "صفتان مميزتان" للجوهر، لا صفتان به قائمتان فيه. بل هما نفس الحقيقة التي ندركها خارجياً بحواسنا باعتبارهما مادة، والحقيقة التي ندركها بشعورنا باعتبارها فكراً. وسبينوزا "واحدى" تماماً يقول بأن الحقيقة كل واحد، فإن جانبي الحقيقة هذان-المادة والفكر-ليسا وجودين متميزين مستقلين الواحد منهما عن الآخر، بل هما جانبان، الخارجي والداخلي لحقيقة واحدة، وهكذا الجسم والذهن، وهكذا الأحداث الفسيولوجية (الجسدية) والحالة العقلية المناظرة لها. والحقيقة التي لا مراء فيها أن سبينوزا كان يدين بالمثالية قدر ابتعاده عن المذهب المادي، إنه يعرف الصفة بأنها "ما يدركه العقل عن الجوهر كما لو كان يؤلف ماهيته(72)" ويسلم سبينوزا (قبل مولد باركلي بزمن طويل) بأننا نعرف الحقيقة، أما مادة أو فكراً، عن طريق الإدراك الحسي أو الفكرة فقط. ويعتقد بأن الحقيقة تعبر عن نفسها في مظاهر لانهاية لها، عن طريق "عدد لا متناه من الصفات" التي لا ندرك منها، نحن الكائنات الناقصة، إلا اثنتين. وعند هذا الحد، يكون الجوهر أو الحقيقة، هو كل ما يظهر لنا من مادة أو ذهناً، والجوهر وصفاته شيء واحد: والحقيقة إتحاد من المادة والذهن، وهذان متميزان فقط في الشكل الذي ندرك به الجوهر. ونتحلل قليلاً من صيغة سبينوزا، ونقول بأن المادة هي حقيقة مدركة خارجياً والذهن حقيقة مدركة داخلياً. فإذا استطعنا أن ندرك كل الأشياء بطريقة مزدوجة-خارجياً وداخلياً-كما ندرك أنفسنا، فإننا نجد، كما يعتقد سبينوزا، "أن كل الأشياء حية نشيطة بشكل ما(73)". فهناك شكل أو درجة من الذهن أو الحياة في كل شيء. والجوهر دائماً حي أو نشيط: والمادة في حركة دائمة، والذهن دائماً يدرك أو يحس أو يفكر أو يرغب أو يتخيل ويتذكر، في اليقظة أو النوم. والعالم في كل جزء من أجزائه حي.

ويعادل سبينوزا بين الله وبين الجوهر، فهو الحقيقة التي تشكل أساس المادة والذهن وتوحد بينهما. والله لا يتعادل مع المادة (فلهذا لا يدين سبينوزا بالمذهب المادي) ولكن المادة صفة ملازمة متأصلة أساسية، أو مظهر من الله (وهنا تظهر من جديد إحدى هرطقات سبينوزا في شبابه). ولا يتعادل الله مع الذهن (ومن ثم لا يدين سبينوزا بالروحية) ولكن الذهن صفة أو مظهر ملازم متأصل أساسي لله. والله والجوهر متعادلان مع الطبيعة والمجموع الكلي للكينونة أو الوجود (ولهذا كان سبينوزا يقول بوحدة الوجود: إن الله والطبيعة شيء واحد، وأن الكون المادي والإنسان ليسا إلا مظاهر للذات الإلهية).

وللطبيعة مظهران. فباعتبارهما القدرة على الحركة في الأجسام، والقدرة على التوالد والنمو والإحساس في الكائنات الحية، فإنها طبيعة "خالقة" أو ولودة. وباعتبارها جماع كل الأشياء والأجسام والنبات والحيوان والإنسان. فهي طبيعة "محدثة أو مخلوقة". وهذه "الموجودات الفردية" في الطبيعة المخلوقة يسميها سبينوزا حالات-أو تعديلات أو تجسيدات طارئة في الجوهر، والحقيقة والمادة والعقل والله. وهي جزء من الجوهر، ولكننا نميزها في إدراكنا الحسي، باعتبارها أشكالاً عابرة سريعة الزوال لكل داخلي. فهذا الحجر وهذه الشجرة، وهذا الإنسان أو الكوكب أو النجم-هذا المشهد المتغير العجيب من الأشكال الفردية التي تظهر وتتلاشى-تؤلف كلها "النظام المؤقت" الذي قابله سبينوزا في "رسالة إصلاح العقل" "بالنظام الأزلي" وهو بمعنى أدق الحقيقة والله المفهومان ضمناً:

لا أفهم من سلسلة العلل والموجودات الحقيقية... سلسلة من الأشياء الفردية المتحولة، بل سلسلة من الأشياء الثابتة الأزلية. لأنه قد يكون من المتعذر على الضعف البشري أن يتتبع سلسلة الأشياء الفردية المتحولة (كل حجر، وزهرة وإنسان). إن وجودها ليس له علاقة بماهيتها (قد توجد، ولكن ليس لها ثمة ضرورة لأن توجد)، أو أن وجودها ليس حقيقة أزلية... وهذه الماهية يمكن التماسها من الأشياء الثابتة الأزلية، ومن القوانين المنقوشة في هذه الأشياء وكأنها دستورها الذي بمقتضاه صنعت ورتبت، بل أن هذه الأشياء الفردية المتحولة تعتمد اعتماداً وثيقاً أساسياً (هكذا يقال) على هذه الأشياء الثابتة، وبدونها لا يمكن وجودها ولا إدراكها(74).

وهكذا يكون مثلث واحداً بعينه "حالة"، وقد لا يكون ثمة ضرورة لوجوده، ولكن إذا وجد يكون لزاماً عليه أن يطيع القوانين-وسيكون لديه كل صلاحيات-المثلث بصفة عامة، والرجل بعينه حالة. وقد يوجد أو لا يوجد، ولكن إذا وجد، فإنه سيشارك في ماهية وقدرة المادة-الذهن، ويكون عليه أن يطيع القوانين التي تحكم عمليات الأجسام والأفكار، وهذه القدرات والقوانين تؤلف نظام الطبيعة باعتبارها طبيعة "خالقة"، وهي تشكل في لغة اللاهوت "إرادة الله". وحالات المادة هي في مجموعها جسم الله، وحالات الذهن في مجموعها هي ذهن الله، والجوهر أو الحقيقة. في كل حالاتها وصفاتها هي الله. "كل ما يوجد هو في الله(57)". ويتفق سبينوزا مع الفلاسفة السكولاسيين في أن الماهية والوجود في الله شيء واحد، إن وجوده متضمن في تصورنا الماهية لأنه يتصور أن الله هو كل الوجود نفسه يحتوي على الوجود كله. ويتفق مع السكولاسيين في أن "الله علة ذاته" حيث لا يوجد شيء خارج عنه. ويتفق معهم في أننا نستطيع أن نعرف وجود الله، ولكنا لا نعرف طبيعته الحقيقية. ويتفق مع توما الأكويني في أن استخدام ضمائر المذكر للدلالة على الله سخيف مضحك ولكنه مريح . ويتفق مع اتباع ابن ميمون في أن معظم الصفات التي ننسبها إلى الله يمكن تصورها عن طريق القياس الضعيف مع صفات الإنسان.

يوصف الله بأنه واضع القوانين أو الأمير أو الملك ويوصف بأنه عادل رحيم... الخ، لمجرد الاعتراف أو التسليم بالفهم العادي ونقص المعرفة العادي(77)... والله مجرد من الانفعالات، ولا يتأثر بأية عواطف من الفرح أو الحزن(78).... أن أولئك الذين يخلطون بين الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية، إنما ينسبون بساطة الانفعالات الإنسانية إلى الله، وبخاصة إذا كانوا لا يعرفون كيف تحدث الانفعالات في الذهن(79).

وليس الله شخصاً، لأن هذا يعني عقلاً مفرداً خاصاً محدوداً متناهياً، ولكن الله هو مجموع كل عقل (كل الحيوية والنشاط والإحساس والفكر)-بقدر ما هو كل المادة-الموجود(80). العقل البشري جزء من عقل معين غير متناه لا حدود له(81) (مثل التقليد الأرسطي-السكندري). ولكن "إذا كان العقل والإرادة تتعلقان بالماهية الأزلية لله، فإن شيئاً آخر بعيداً يجب أن يفهم من هاتين الصفتين أكثر مما يفهمه الناس عامة(82)". "فالعقل الفعلي... مع الإرادة والرغبة والحب، الخ، يجب إرجاعها إلى الطبيعة المخلوقة لا الطبيعة الخالقة(83)" أي أن العقول الفردية برغباتها وعواطفها واختياراتها، هي حالات أو تعديلات موجودة في الله باعتباره جماع كل الأشياء، ولكنه لا تتعلق به باعتباره قانون وحياة العالم. فهناك في الله إرادة، ولكن بمعنى القوانين التي تعمل في كل مكان. فإن إرادته قانون.

وليس الله أباً ملتحياً يجلس على سحابة، يحكم الكون. إنه "العلة المقيمة الكامنة، غير العابرة، لكل الأشياء(84)". وليس يوجد "خلق" إلا بمعنى الحقيقة غير المتناهية-المادة الذهن-تتخذ دوماً أشكال أو حالات جديدة فردية. وليس الله في مكان واحد، ولكنه في كل مكان تبعاً لماهيته(85). والحق أن لفظة "الهلة" هنا غير ملائمة. وأن الله هو الهلة الشاملة العامة، لا بمعنى علة سابقة على نتيجتها، ولكن فقط بمعنى أن سلوك أي شيء ينبع بالضرورة من طبيعته. والله هو علة كل الأحداث، بنفس الطريقة التي تكون بها طبيعة المثلث هي علة خواصه وسلوكه. والله حر، فقط بمعنى أنه غير خاضع لأية علة أو قوة خارجية، وأنه غير محكوم إلا بماهيته أو طبيعته الخاصة، ولكنه "لا يتصرف عن حرية الإرادة(86)"، وكل أفعاله تحددها وتحكمها ماهيته-وهذا يعني أن الطبيعة المتأصلة الملازمة للأشياء وخواصها هي التي تحكم كل الأحداث. وليس في الطبيعة خطة بمعنى أن الله يرغب في غاية أو هدف بعينه، فليس لديه رغبات أو خطط ومشروعات، اللهم إلا أن جماع الأشياء تحتوي رغبات وخطط كل الحالات، ومن ثم خطط ورغبات كل الكائنات الحية. وليس في الطبيعة إلا نتائج، تتبع بالضرورة عللاً سابقة لها وخواصاً متأصلة. وليس هناك معجزات، لأن إرادة الله و "نظام الطبيعة الثابت الذي لا يتغير" شيء واحد(87)، وأي خرق أو اضطراب في "سلسلة الأحداث الطبيعية" يكون تناقضاً ذاتياً.

والإنسان مجرد جزء صغير من الكون. والطبيعة تقف على الحياد بين الإنسان وسائر الأشكال. وينبغي ألا نطلق على الطبيعة أو الله ألفاظاً مثل الخير أو الشر، جميل أو قبيح، فتلك مصطلحات ذاتية، مثل ساخن أو بارد وإنما يحددها إسهام العالم الخارجي في منفعتنا أو إستيائنا.

إن الحكم على كمال الأشياء يكون بطبيعتها وقدرتها فحسب، فهي ليست أكثر أو أقل كمالاً بسبب أنها تسر أو تسيء إلى حواس الإنسان، ولا يسبب أنها نافعة أو ضارة للطبيعة البشرية(88)... وبناء على ذلك، فإنه إذا كان في الطبيعة شيء يبدو لنا سخيفاً أو مضحكاً أو شراً، فما ذاك إلا لأننا لا ندرك إلا القليل، بل نكاد نجهل كل الجهل، نظام الطبيعة واتكالها بعضها على بعض ككل، كذلك لأننا نريد أن يكون كل شيء وفقاً لم يمليه عقلنا البشري. والواقع أن ما يعتبره العقل شراً، ليس شراً بالنسبة لنظام الطبيعة وقوانينها ككل، بل بالنسبة لقوانين عقلنا فقط(89).

وبالمثل لا يوجد في الطبيعة جمال أو قبح.

ليس الجمال... إلى حد كبير صفة في الشيء المرئي، تحدث أثراً في الرائي. وإذا كان أبصارنا أطول أو أقصر، وإذا كانت بنياتنا متفاوتة، فإن ما نراه الآن جميلاً، يجب أن نظنه قبيحاً. أن أجمل يد بالمجهر ستبدو مخيفة(90)... أنا لا أنسب إلى الطبيعة الجمال أو التشويه ولا النظام أو الفوضى والاضطراب. وبالنسبة لخيالنا أو تصورنا فقط، يمكن أن توصف الأشياء بأنها جميلة أو قبيحة، حسنة الترتيب أو مهوشة(91). والنظام موضوع بمعنى واحد، هو أن كل الأشياء تتحد في نهج واحد من القانون ولكن في هذا النظام تكون العاصفة المدمرة طبيعية، بقدر ما تكون روعة غروب الشمس أو رهبة البحر الطبيعية.

وهل نحن على حق، على أساس هذا "اللاهوت" إذا نعتنا سبينوزا بالإلحاد؟ لقد رأينا أنه لم يكن مادياً، لأنه لم يعادل بين الله والمادة، فإنه يقول في وضوح بأن أولئك الذين يذهبون إلى أن "الرسالة باللاهوتية والسياسية" قائمة على تعادل بين الله مع الطبيعة آخذين الطبيعة على أنها كتلة معينة من مادة عينية-مخطئون غاية الخطأ(92). "إنه تصور الله ذهناً ومادة على حد سواء. ولم يختزل الذهن إلى مادة واعترف بأن الذهن هو الحقيقة الوحيدة المعروفة المباشرة. وذهب إلى أن ثمة شيئاً مجانساً للذهن. يختلط بكل مادة، وكان من هذه الناحية ممن يقولون بوحدة الوجود، كان مؤمناً بوحدة الوجود، حيث يرى الله في كل الأشياء، ويرى كل الأشياء في الله. واعتبره بيل وهيوم، وغيرهما(93)ملحداً. وقد يبدو ما يبرر هذا الوصف في إنكار سبينوزا للشعور والرغبة أو الفرض عند الله(94). إنه هو نفسه على أية حال، اعتراض على "رأي العامة في حيث لا يكفون عن اتهامي خطأ بأني ملحد(95)" والظاهر أنه شعر بأن نسبته ذهناً وذكاء إلى الله غفرت له تهمة الإلحاد. ويجب التسليم بأنه تحدث مراراً وتكراراً عن ربه في عبارة تتسم بالإجلال الديني، مما يتفق تمام الاتفاق مع مفهوم الله عند ابن ميمون أو توما الأكويني، بل قد يسميه نوفاليس "الرجل الثمل بحب الله".

والواقع أنه كان نشواناً بنظام الطبيعة بأسره، ذلك النظام الذي بدا له في تماسكه وحركته الأزليتيت مثيراً للإعجاب مهيباً. وفي الكتاب الأول من "الأخلاق" كتب عن نهج للاهوت وميتافيزيقا العلوم معاً. وفي دنيا القانون أحس بوحي إلهي، أعظم من أي كتاب مهما كان كريماً وجميلاً. وأن الفرد العلمي الذي يدرس ذلك القانون، حتى في أتفه تفاصيله وأصغرها شأناً، إنما يفك مغاليق هذا الوحي لأننا "كلما ازددنا فهماً للأشياء الفردية ازددنا فهماً لله(96)" (وقد هزت هذه الجملة مشاعر جوته باعتبارها أعمق عبارة في الأدب كله.). وبدا لسبينوزا أنه قبل وواجه في أمانة وإخلاص التحدي الضمني في كوبرنيكس-ليعيد تصور الإله على أساس جدير بالكون الذي يتكشف يوماً بعد يوم. ولم يعد ثمة صراع بين العلم والدين عند سبينوزا، فهما شيء واحد.

الذهن

إن أكبر لغز في الفلسفة والعلم، بعد طبيعة الكون وعمله، هو طبيعة الذهن وعمله. وإذا كان من الصعب التوفيق بين نزعة خيرة بالغة القدرة وبين حياد الطبيعة وحتمية المعاناة والألم، فإنه يبدو من الصعوبة بنفس القدر أن نفهم كيف يستطيع شيء ظاهر أنه خارجي مادي محدود ذو حيز أن يولد فكرة واضح أنها غير مادية وغير محدودة بحيز، وكيف تصبح فكرة في الذهن حركة في الجسم، أو كيف تستطيع فكرة أن تدقق التأمل في فكرة أخرى في غياهب الوعي.

ويتفادى سبينوزا بعض هذه المشاكل بنبذه فرضية ديكارت القائلة بأن الجسم والذهن جوهران مختلفان. ويعتقد أن الجسم والذهن شيء واحد، وأنهما نفس الحقيقة، وأنهما يدركان في مظهرين أو صفتين مختلفتين مثلما أن الامتداد والفكر شيء واحد في الله-ومن ثم لا تكون هناك مشكلة في كيفية تأثير الجسم في الذهن أو العكس بالعكس. وكل حدث هو العملية المتزامنة الموحدة للجسم والذهن كليهما. ويعرف سبينوزا الذهن بأنه "فكرة الجسم(97)" أي العمل السيكولوجي (وليس بالضرورة عملاً واعياً) المتلازم والمرتبط بأية عملية فسيولوجية. فالذهن هو الجسم نحس به من الداخل، والجسم هو الذهن نراه من الخارج والحالة الذهنية هي المظهر الداخلي أو الباطني لأي عمل جسمي. وأي عمل "للإرادة" هو المرافق الذهني لأية رغبة جسدية تتحول إلى تعبير بدني. وليس هناك عمل "للإرادة" في الجسم، ولكن هناك عمل واحد للكائن السيكوفسيولوجي (الذهني المادي)، وليست "الإرادة" هي العلة، بل هي وعي الحدث أو العمل. "إن قرار الذهن، ورغبة الجسم وتصميمه... شيء واحد ليس إلا، إذا أدرجناه تحت صفة الفكر نسميه قراراً، وإذا اعتبرناه من صفا الامتداد، واستنتجناه من قوانين الحركة والسكون نسميه تصميماً "فعلاً منتهياً(98)". ومن ثم فإن "نظام أفعال وانفعالات أو حركات جسمنا متزامنة مع نظام وانفعالات أو حركات الذهن(99)". وفي كل أحوال التفاعل المفروض بين الذهن والجسم، ليست العملية الواقعية تفاعلاً بين حقيقتين أو جوهرين أو عاملين متميزين، بل هي عمل جوهر واحد، إذا رئي من الخارج سميناه جسماً، وإذا رئي من الداخل سميناه ذهناً. ولكل عملية في الجسم إلا أدركه الذهن(100)" ولكن هذا المتلازم الذهني قد لا يكون فكراً، بل قد يكون شعوراً، وقد لا يكون بالضرورة واعياً، وهكذا يأتي الذي يمشي وهو نائم بسلسلة من الأفعال وهو "غير واع(101)" وهذه النظرية تسمى "التوازي السيكوفسيولوجي"، وهي تفرض عمليات متوازية ، لا في وجودين مختلفين، بل في وحدة سيكوفسيولوجية (عقلية جسدية) ترى رؤية مزدوجة.

وعلى هذا الأساس ينتقل سبينوزا إلى وصف ميكانيكي لعملية المعرفة. ومن المحتمل أنه حذا حذو هوبز في تعريف الإحساس والذاكرة والتصور على أسس بدنية(102). ويستدل على هذا بأن معظم المعرفة ينشأ من تأثيرات تحدثها فينا أشياء خارجية. ولكنه يسلم بما يذهب إليه المثالي من أن "الذهن البشري لا يدرك أن جسماً خارجياً موجود بالفعل إلا عن طريق أفكار عن تعديلات في جسمه(103)". فالإدراك الحسي والعقلي، وهما شكلان للمعرفة، مشتقان من الإحساس. ولكن هناك شكل ثالث أسمى "المعرفة البديهية"، ولا يستمد (هكذا يعتقد سبينوزا) من الإحساس، بل من وعي واضح متميز مباشر شامل لفكرة أو حادث باعتباره جزءاً من نظام كوني له قانون.

واستبق سبينوزا لوك وهيوم حيث نبذ فكرة أن الذهن قوة أو وجود له أفكار، "فالذهن" تعبير عام أو مجرد عن تسلسل المدركات الحسية والذاكرات والتصورات والمشاعر وغيرها من الحالات العقلية.

"وفكرة الذهن، والذهن نفسه" في أية لحظة "شيء واحد بعينه(104)". كما أنه ليس هناك "ملكات" متميزة، مثل العقل أو الإرادة، فهذه أيضاً تعبيرات مجردة عن مجموع المدركات والاختبارات. إن للعقل أو الإرادة صله بهذه الفكرة أو تلك، وبهذه الرغبة أو تلك، بنفس أسلوب الصلة بين الحجرية وهذا الحجر أو ذاك، أو الرجل بيتير أو بول(105). كما أن الفكرة والرغبة لا تختلفان. فالرغبة وعمل "الإرادة" هي مجرد فكرة "أكدت نفسها(106)" (أي أنها طال على بقائها من الوقت ما يكفي لاستكمال نفسها أو تحقيقها في فعل-كما تفعل الأفكار تلقائياً إذا لم يقف في طريقها عائق). "وليس قرار الذهن.... إلا مجرد توكيد تنطوي عليه الفكرة بقدر ما هي فكرة(107).... والإرادة والفكر شيء واحد بعينه(108)".

وثمة وجهة نظر أخرى، تلك هي أن ما نسميه إرادة هو ببساطة ذروة الرغبات ونشاطها، "أنا أفهم الرغبة... على أنها كل محاولات الإنسان وإندفاعاته وشهواته واختياراته التي لا يندر أن يتعارض بعضها مع بعض، إلى حد أنه يتخبط هنا وهناك، وهو لا يدري أية جهة يتجه(109)". والتروي هو تعاقب سيطرة الرغبات المتصارعة على الجسم والفكر. وهذا ينتهي عندما تثبت رغبة ما أنها بلغت من القوة مبلغاً تحتفظ معه بالحالة العقلية بها وقتاً كافياً لتنتقل إلى فعل. ويقول سبينوزا بأنه واضح أنه لا توجد "إرادة حرة"، فالإرادة في أية لحظة ليست إلا أقوى الرغبات. فنحن أحرار بقدر ما يجاز لنا أن نعبر عن طبيعتنا أو عن رغباتنا دون عائق خارجي، ولسنا أحراراً في اختيار طبيعتنا او رغباتنا، إنما نحن رغباتنا. وليس الذهن إرادة مطلقة أو حرة ولكن الذهن محكوم عليه بأن يريد هذه أو ذاك لعلة هي نفسها بدورها محكومة بعلة أخرى، وهذه بعلة ثالثة، وهكذا إلى ما لا نهاية(110)". ويظن الناس أنفسهم أحراراً لأنهم يعون اختياراتهم ورغباتهم، ولكنهم يجهلون العلل التي تؤدي بهم إلى أن يتخيروا ويرغبوا(111)، ومثل هذا مثل حجر يقذف به في الفضاء فيظن أنه يتحرك ويهوي بمحض إرادته(112).

ومن الجائز أن الجبرية الكلفنية في "جو الرأي" الذي عاش فيه ديكارت وسبينوزا أثناء إقامتهما في هولندا، قد أسهمت مع ميكانيكا جاليليو (ولم تكن قاعدة نيوتن قد ظهرت بعد) في تشكيل النظرية الميكانيكية عند ديكارت، وعلم النفس الجبري عند سبينوزا. والجبرية هي الإيمان بالقضاء والقدر دون لاهوت. وهي تحل محل الدوامة أو السديم البدائي لله، وتتبع سبينوزا منطق الميكانيكا إلى نهايته المريرة، فإنه مثل ديكارت لم يقصره على الأجسام والحيوانات، بل طبقه على الأذهان كذلك، وكان لزاماً أن يفعل ذلك، حيث أن الذهن والجسم عنده شيء واحد. وخلص إلى أن الجسم آلة(113). ولكنه أنكر أن الجبرية تجعل الأخلاق عقيمة منافقة، إن عظات رجال الأخلاق والمثل العليا عند الفلاسفة، ووصمة عار الاستنكار العام وعقوبات المحاكم لا تزال ضرورية ذات قيمة، وإنها لتدخل في تراث وخبرات الفرد الذي يكبر وينمو، ومن ثم في العوامل التي تشكل رغباته وتحدد إرادته وتحكمها.

الإنسان

يدخل سبينوزا في فلسفته التي يظهر أنها جامدة عاملين فعالين، أولهما وبصفة عامة، هو أن المادة والذهن متحدان في كل مكان، وأن كل الأشياء مفعمة بالحيوية والنشاط، وأن فيها شيئاً مماثلاً لما نسمعه في أنفسنا بالذهن أو الإرادة، والثاني، وعلى وجه التخصيص، هو أن هذا العنصر الحيوي يشتمل في كل شيء على "محاولة للإبقاء على الذات". أن كل شيء بقدر ما هو في نفسه يسعى للمحافظة على وجوده هو نفسه. و "قدرة أي شيء أو سعيه... للإصرار على وجوده، ليس إلا... مجرد ماهية ذاك الشيء(114)". ومثل الفلاسفة السكولاسيين الذين قالوا "أن تكون هو أن تعمل"، وأن الله "نشاط محض"، ومثل شوبنهور الذي رأى في الإرادة ماهية كل الأشياء، ومثل الفيزيائيين الحديثين الذين يختزلون المادة إلى طاقة يعرف سبينوزا ماهية كل كائن عن طريق قدراته على الفعل أو العمل. "وقدرة الله هي من نفس ماهيته(115)"، وفي هذه الناحية "يكون الله طاقة (ويمكن أن تسمى الطاقة، بالإضافة إلى المادة والذهن، صفة ثالثة ندرك أنها تؤلف ماهية الجوهر أو الحقيقة)". ويحذو سبينوزا حذو هوبز في تصنيف الوجودات حسب قدرتها على الفعل وتأثيرها. "ويقدر كمال الأشياء حسب طبيعتها وقدرتها فحسب(116)" ولكن "كامل" عند سبينوزا معناه "تام".

ونتيجة لهذا يعرف سبينوزا الفضيلة بأنها القدرة على التصرف والفعل، "أني أفهم من الفضيلة والقدرة نفس الشيء(117)". ولكنا سنرى أن هذه القدرة تعني القدرة على أنفسنا، حتى أكثر من القدرة على الآخرين(118)كلما ازداد المرء سعياً وراء ما فيه نفعه-سعياً وراء المحافظة على وجوده-ازداد تنعمه بالفضيلة... فالسعي للمحافظة على الذات هو الأساس الوحيد للفضيلة(119). فالفضيلة عند سبينوزا حيوية (بيولوجية)، داروينية على الأغلب، إنها أية صفة تعمل على البقاء. وبهذا المعنى، على الأقل، تكون الفضيلة جزاء الفضيلة. "فهي مرغوب فيها من أجلها هي وحدها، وليس ثمة شيء أكثر امتيازاً أو نفعاً لنا.... من أجله ينبغي أن تكون الفضيلة مرغوباً فيها(120)".

ولما كان السعي للمحافظة على الذات (التنازع من أجل البقاء) هو الماهية الفعالة لكل شيء. فإن كل الدوافع تنبع منه، وهذه الدوافع في أساسها أنانية. ومن حيث أن العقل لا يطالب بشيء ضد الطبيعة، فهو يطالب، لذلك، بأن يحب كل إنسان نفسه، ويلتمس ما هو مفيد له-أعني ما هو حقاً له-ويرغب في كل ما يؤدي بالإنسان حقاً إلى حالة كمال أعظم، وأخيراً أنه يجب على كل إنسان أن يسعى جاهداً للمحافظة على وجوده قدر استطاعته(121). وليس ضرورياً أن تكون هذه الرغبات واعية، فقد تكون شهوات لا واعية قائمة في الجسد. وهي تؤلف في جملتها ماهية الإنسان(122). ونحن نحكم على كل الأشياء على أساس رغباتنا. نحن لا نناضل من أجل أي شيء أو نريده أو نتلمسه ونرغب فيه لأننا نظن أنه خير، بل نحكم على شيء بأنه خير... لأننا نرغب فيه(123). "أني أفهم أن الخير هو ما نعلم علم اليقين أنه نافع لنا(124)" (وهنا نجد، في جملة واحدة، مذهب المنفعة عند بنتام).

وكل رغباتنا تهدف إلى اللذة أو تجنب الألم. "اللذة هي انتقال الإنسان من حالة كمال أدنى(125)" واللذة تصاحب أية ممارسة وشعور يعزز ويزيد من قيمة النشاط أو التقدم الذاتي الجسدية العقلية(126). ويتمثل الفرح في أن قدرة المرء تزداد(127)" . وكل شعور يوهن من حيوتنا إنما هو ضعف لا فضيلة. وما أسرع ما يتخلص الرجل السليم من مشاعر الحزن والندم والاتضاع والأسف(129)، وهو على أية حال أكثر من الرجل الضعيف استعداداً لمد يد المساعدة، لأن الكرم فائض القوة الواثقة. وأية لذة تكون مشروعة إذا لم تعوق لذة أعظم أو أبقى، ويمتدح سبينوزا، مثل أبيقور، اللذات العقلية باعتبارها أو فضلها، ولكنه يسوق كلمة طيبة في تشكيلة كبيرة من اللذات:

لا يمكن أن يكون ثمة مرح بالغ.... وليس هناك ما يحرم الضحك إلا الخرافة الكئيبة.... والإفادة من كل الأشياء والابتهاج بها قدر الإمكان (لا إلى حد التخمة حقاً، لأن هذه ليست ابتهاجاً) جزء من الرجل الحكيم العاقل.. فيتناول المعتدل الطيب من الطعام والشراب، ويستمتع بالعطور والحدائق والثياب والموسيقى والألعاب والمسارح(130).

أن المشكلة في مفهوم اللذة باعتبارها تحقيقاً للرغبات، تكمن في أن الرغبات قد تتصارع، فإن الرغبات لا تنتظم في تسلسل متناسق منسجم إلا عند الإنسان العاقل الحكيم. والرغبة عادة هي المتلازم الواعي لشهوة متأصلة في الجسم، وقد يبقى قدر كبير من الشهوة غير واع، إلى حد أننا لا يكون لدينا إلا مجرد "أفكار مشوشة غير وافية" عن عللها ونتائجها. ومثل هذه الرغبات المشوشة يسميها سبينوزا عواطف أو انفعالات. ويعرفها بأنها "تعديلات في الجسم تزيد أو تنقص بها قدرة الجسم على العمل.... وفي نفس الوقت أفكار هذه التعديلات(131)" وهو تعريف يسلم تسليماً غامضاً بدور الإفرازات الباطنية في العواطف، يستبق بشكل ملحوظ نظرية س.ج.لانج ووليم جيمس التي تقول بأن التعبير الجسدي عن العاطفة هو النتيجة المباشرة الغريزية للعلة، وأن الشعور الواعي مصاحب أو نتيجة، لا علة، لتعبير الجسم أو استجابته. ويقترح سبينوزا دراسة العواطف-الحب والبغض والغضب والخوف الخ-وسيطرة العقل عليها "بنفس الطريقة... كما لو كنت أعالج الخطوط والسطوح والأجسام(132)" لا لأمتدحها ولا لأنتقص منها، لا لأفهمها، لأننا "كلما ازددنا معرفة بالعاطفة ازدادت سيطرتنا عليها، وأصبح الذهن أقل سلبية بالنسبة لها(133)". ودان تحليل العواطف الناتج عن هذه الدراسة ببعض الفضل لديكارت، وربما بفضل أكبر لهوبز، ولكنه بزهما، حتى أن جوهانس موللر، عندما عالج موضوع العواطف في كتابه الممتاز "فسيولوجية العواطف" (1840) كتب يقول "بالنسبة لعلاقات العواطف بعضها ببعض، بعيداً عن ظروفها الفسيولوجية، فإنه يتعذر الإداء ببيان أوفى مما ذكره سبينوزا في براعة لا تفوقها براعة(134)"-وأخذ يقتبس كثيراً من كتاب "الأخلاق".

وتصبح العاطفة هوى أو انفعالاً، إذا كانت علتها الخارجية-بسبب أفكارنا المهوشة الناقصة عن منشئها ومغزاها-تفرض علينا شعورنا واستجابتنا، كما هو الحال في البغض أو الغضب أو الخوف". أن الذهن يخضع بشكل أو بآخر للأهواء والانفعالات، تبعاً لما لديه بنفس القدر من أفكار كافية أو ناقصة(135). والإنسان ذو المقدرة الضعيفة على الإدراك الحسي والفكري خاضع بصفة خاصة للأهواء. ومثل هذه الحياة يصفها سبينوزا في كتابه الفذ، الجزء الرابع، "استرقاق الإنسان"، فإن هذا الإنسان مهما كان تصرفه عنيفاً، سلبي بليد، مسوق بمؤثر خارجي، بدلاً من أن يتماسك ويثبت ويعمل فكره. "إن أسباباً خارجية تقودنا على غير هدى في دروب متشعبة كثيرة، وكما تسوق الرياح الهوج غير المواتية الأمواج سوقاً، فإننا نضطرب ونتردد على غير وعي بالعاقبة ولا بالمصير(136)".

ترى هل نستطيع فكاكاً من هذا الاسترقاق، ونصبح بدرجة ما سادة أنفسنا وحياتنا؟.

العقل

لن تكون لنا سيادة تامة على أنفسنا أبداً، لأننا سنبقى جزءاً من الطبيعة، خاضعين (كما كان يقول نابليون) "لطبيعة الأشياء". وحيث أن العواطف هي قوتنا الدافعة، والعقل مجرد ضوء، وليس لهيباً، "فإن أية عاطفة لا يمكن تعويقها أو القضاء عليها إلا بعاطفة أخرى متعارضة وأشد قوة(137)". ومن هنا كان المجتمع بحق يحاول جاهداً أن يلطف من انفعالاتنا وأهوائنا باللجوء إلى حبنا للثناء وحسن الجزاء وخوفنا من العتاب والعقاب(138). كما يسعى المجتمع جاهداً بحق ليغرس فينا الشعور بالصواب والخطأ وسيلة أخرى لكبح جماح الأهواء والانفعالات. والضمير، بطبيعة الحال، نتاج اجتماعي، وليس هبة أو منحة فطرية إلهية(139).

ولكن في استخدام الثواب والعقاب الوهميين في الحياة بعد الموت، حوافز على الخلق القويم، تشجيعاً على الخرافة، لا يليق أبداً بمجتمع ناضج. وينبغي أن تكون الفضيلة-وهي فعلاً كذلك-جزاء نفسها، إذا عرفناها، مثل الرجال، بأنها المقدرة والذكاء، والقوة، لا مثل الجبناء، بأنها الإذعان والطاعة والتواضع والخوف. واشمأز سبينوزا من النظرة المسيحية إلى الحياة بأنها واد من الدموع، وإلى الموت بوصفه مدخلاً للنعيم أو الجحيم، وقد أحس بأن هذا يلقي حجاباً كثيفاً من الكآبة على نشاط البشر، ويغشي بفكرة الخطيئة آمال الناس وأمنياتهم ومسراتهم المشروعة بالظلام والقتام. إن التفكير في الموت ليل نهار سبة في جبين الحياة وامتهان لها "أن أقل ما يفكر فيه الإنسان الحر هو الموت، وأنه ليفرغ كل حكمته وعقله في التأمل في الحياة، لا في الموت(140)".

وعلى الرغم من ذلك كان سبينوزا يبدو في بعض الأحايين وكأنه يحوم حول فكرة الخلود أن نظريته في الذهن والجسم باعتبارهما جانبين لنفس الحقيقة أدت به منطقياً إلى أن يرى فناءها متزامناً. وهو يؤكد هذا في وضوح تام: "أن الوجود الراهن للذهن، وقدرته على التصور تزولان بمجرد أن يكف الذهن عن توكيد الوجود الراهن للجسم(141)". ثم "أن الذهن لا يمكن أن يتصور شيئاً، ولا أن يتذكر شيئاً مضى إلا حين يكون الجسم موجوداً(142)". وتظهر في الجزء الخامس بعض فروق غامضة: "أننا إذا نظرنا إلى الرأي السائد بين الناس لرأينا أنهم يعون حقاً خلود أذهانهم، ولكنهم يخلطون بين هذا وبين البقاء أو الدوام، وينسبونه إلى التصور والذاكرة اللتين يعتقدون أنهما تبقيان بعد الموت(143)". وما دام الذهن عبارة عن سلسلة من الأفكار والذكريات والتصورات المؤقتة المرتبطة بجسم معين، فإنه ينقطع وجوده عندما يفنى الجسم، وهذا هو "البقاء الفاني" الذهن. ولكن ما دام الذهن البشري يدرك الأشياء في علاقاتها الأبدية، باعتبارها جزءاً من المنهج الشامل الذي لا يتغير للقانون الطبيعي، فإنه يرى الأشياء كأنها في الله، ويصبح جزءاً من الذهن الإلهي ويكون خالداً: أننا نتصور الأشياء واقعية بطريقتين: أما بقدر ما نتصور وجودها بالنسبة لزمان ومكان معينية، أو بقدر ما نراها متضمنة في الله (وفي النظام والقوانين الأزلية) وأنها تنشأ عن ضرورة الطبيعة الإلهية (أي تلك القوانين). ولكن الأشياء التي ترى في الحالة الثانية على أنها صادقة أو حقيقية إنما نتصورها نوعاً معيناً من الأزلية (في جانبها الأزلي). وأفكارها تتضمن ماهية الله الأزلية اللامتناهية(144).

وعندما نرى الأشياء بهذه الحالة السرمدية، فإننا نراها كما يراها الله، وعند هذا الحد تصبح أذهاننا جزءاً من الذهن الإلهي، وتشارك في الأزلية.

أننا لا ننسب إلى ذهن الإنسان بقاء يحدد بزمن. ولكن حيث أن هناك، على الرغم من ذلك، شيئاً آخر يتصور في ظل ضرورة أزلية معينة، عن طريق ماهية الله، فإن هذا الشيء الآخر سيكون بالضرورة الجزء الأزلي الذي يتعلق بالذهن(145).... ونحن على يقين من أن الذهن أزلي طالما أنه يتصور الأشياء في ظل الأبدية(146).

ولنفترض أنه في التأمل في التسلسل المهيب للعلة والنتيجة الظاهرتين طبقاً لقوانين واضح أنها أبدية، أحس سبينوزا أنه قد هرب، مثل بوذي بلا خطيئة، من أغلال الزمن، وشارك في وجهة نظر الذهن الأزلي وهدوئه.

وعلى الرغم من الوصول الظاهري للقمر، خصص سبينوزا معظم ختام الجزء الخامس "الحرية الإنسانية" لصياغة علم أخلاق طبيعي، ينبوع ومنهج الأخلاق، مستقلين عن الحياة بعد الموت، ولو أن استخدم في ولع شديد تعبيرات دينية، وأن جملة واحدة لتكشف عن نقطة البداية. "أن العاطفة التي تكون انفعالاً أو هوى لا تعود انفعالاً ولا هوى إذا نحن كونا عنها فكرة واضحة متميزة(147)"-أي أن العاطفة التي تثيرها أحداث خارجية يمكن الهبوط بها من الانفعال إلى شعور منضبط إذا هيأنا لمعرفتنا أن نحتال عليها حتى تصبح علتها وطبيعتها واضحتين، كما يصبح التنبؤ بعاقبة التصرف أمراً ممكناً من خلال الخبرة المختزنة في الذاكرة. وثمة طريقة لإيضاح الحالة العاطفية، تلك هي أن نرى الأحداث التي أنشاتها، بوصفها جزءاً من سلسلة من علل طبيعية ونتائج ضرورية لها. "وبقدر ما يفهم الذهن كل الأشياء على أنها ضرورية لازمة، يكون اكثر سيطرة على العواطف، وأقل سلبية نحوها(148)"-أي أقل نهباً للانفعالات والأهواء. ولن يصبح أي إنسان انفعالياً لما يعتبره طبيعياً لازماً. ويمكن التخفيف من حدة الغضب لأية إساءة، إذا نظرنا إلى المسيء باعتباره نتاج الظروف التي لم يستطع التحكم فيها. كما يمكن التخفيف من الحزن على فقد والدين مسنين بتذكر أن الموت أمر طبيعي. "ومحاولة الفهم هي الأساس الأول الوحيد للفضيلة(149)"، بمعنى هذه الكلمة عند سبينوزا، لأنها تنقص من خضوعنا للعوامل الخارجية، وتزيد من قدرتنا على ضبط أنفسنا والمحافظة عليها. والمعرفة قدرة أو قوة، ولكن أفضل وأنفع شكل لهذه القمة هو سيطرتنا على أنفسنا.

وهكذا يطبق سبينوزا طريقته الرياضية (طريقة إقليدس) علي حياة العقل. ويسترجع الأنواع الثلاثة التي وضعها للمعرفة، فيصف المعرفة الحسية، بأنها تتركنا عرضة إلى حد كبير للمؤثرات الخارجية، والمعرفة العقلانية (المكتسبة عن طريق التفكير والتأمل) بأنها تحررنا تدريجياً من استرقاق الانفعالات حيث تمكننا من رؤية العلل المحتومة غير الشخصية للأحداث، وأخيراً المعرفة البديهية أو الحدسية-الوعي المباشر بنظام الكون-ويصفها بأنها تجعلنا نحس أنفسنا جزءاً من ذاك النظام، "ومتحدين مع الله". وينبغي ان نتوقع ونحتمل وجهي الحظ كليهما بنفس الذهن، لأن كل الأشياء تنشأ من القانون الأبدي لله، بنفس الطريقة التي ينشأ بها من ماهية المثلث أن زواياه الثلاث تشكل زاويتين قائمتين(150). أن هذا الهروب من التفكير الطائش هو الحرية الحقيقية الوحيدة(151). وهذا الذي يستطيع بلوغها، يملان-كما اعتاد الرواقيون أن يقولوا-أن يكون حراً في كل الظروف في كل حالة تقريباً. أن أكبر هبة يمكن أن تمنحنا إياها المعرفة هي أن نرى أنفسنا كما يرانا العقل. وعلى هذا الأساس من المذهب الطبيعي يصل سبينوزا إلى بعض نتائج أخلاقية، مثل تلك التي وصل إليها المسيح، بشكل يدعو إلى الدهشة:

أن الذي يعرف بحق أن كل الأشياء تنشأ من ضرورة الطبيعة الإلهية، وتسير وفق قوانين أزلية طبيعية منتظمة، لن يجد إطلاقاً شيئاً جديراً بالكراهية، أو السخرية أو الازدراء، كما أنه لن يرثى لأحد، ولكنه، بقدر ما تسمح الفضيلة البشرية، سيسعى جهده ليعمل صالحاً.... ويبتهج(152).... أن الذين يعترضون على الناس ويؤثرون استنكار الرذائل، لا غرس الفضائل... مصدر ازعاج لأنفسهم وللآخرين معاً(153).... أن الرجل القوي لا يبغض أحداً، ولا يثير غضبه أحد، ولا يحسد أحداً، ولا ينقم على أحد، وليس بأية حال مغروراً(154). أن الذي يعيش على هدى من العقل، يحاول قدر طاقته أن يقابل الكراهية والغضب والاحتقار... الخ، بالحب والكرم... وهذا الذي يرغب في الانتقام للأدى بالكراهية المتبادلة، إنما يعيش حليف البؤس والشقاء. فالكراهية تتفاقم إذا كانت متبادلة، وعلى العكس يمكن القضاء عليها بالحب(155).... والناس، بهدى من العقل،.... لا يرجون لأنفسهم شيئاً لا يحبونه لسائر البشر(156). (أحب لأخيك ما تحب لنفسك).

وهل ضبط العاطفة بالعقل على هذا النحو، يتعارض كما يطن بعضهم(157)، مع تسليم سبينوزا بأنه ليس ثمة إلا عاطفة يمكن أن تقهر عاطفة؟. من الجائز أن يكون هذا إلا إذا كان من الميسور أن يرتفع التزام جادة العقل إلى مستوى عاطفي وتحمس. أن المعرفة الحقة بالخير والشر لا يمكن أن تكبح جماح أية عاطفة بقدر ما تكون المعرفة حقة، بل يقدر ما تعتبر هذه المعرفة عاطفة(158). إن تلك الحاجة، وربما الرغبة في الهاب العقل وأثارته بعبارات تكللها التقوى والزمن بالتبجيل والاحترام، هي التي أدت بسبينوزا إلى الفكر الأخير الذي توج به عمله-وهو أن "الحب العقلي لله" يجب أن يلهم حياة العقل ويرفع من شأنها. وحيث أن "الله" في رأي سبينوزا، هو الحقيقة الأساسية، والقانون الثابت الذي لا يتغير للكون نفسه، فإن هذا الحب العقلي لله ليس مجرد استرضاء مذل لسلطان جالس على طبيعة الأشياء ونظام العالم. إن احترام إرادة الله، والامتثال الواعي لقوانين الطبيعة شيء واحد. وبقدر ما يجد العالم الرياضي من رهبة ونشوة في أن يرى العالم خاضعاً لقواعد قياسية رياضية، قد يجد الفيلسوف أعمق سرور في تأمل عظمة الكون يسير رابط الجأش في تواتر القانون الكوني الشامل. وحيث أن "الحب لذة مصحوبة بفكرة علة خارجية(159)، فإن الحب الذي نستمده من رؤية نظام الكون-وتكييف أنفسنا معه-يسمو إلى حب الله الذي هو حياة ونظام الكل. وحينئذ يغمر حب الكائن السرمدي اللامتناهي، يغمر الذهن تماماً بالفرح والبهجة(160)". أن هذا التأمل في العالم، كنتيجة لازمة لطبيعته-طبيعة الله-هو المصدر الآخر للرضا والاطمئنان في ذهن الإنسان العاقل، وهو يوفر له هدوء التفكير والارتياح إلى قيود أو الحدود المعترف بها للحق المحبوب المقبول. "أن أعظم خير للذهن هو معرفة الله، وأسمى فضيلة في الذهن هي معرفة الله(161)".

وهكذا زواج سبينوزا في نفسه بين العالم الرياضي والمتصوف. وأبى أن يرى في ربه روحاً قادرة على مقابلة حب الإنسان أو مكافأة الابتهالات والصلوات بالمعجزات، ولكنه خص ربه بالعبارات الرقيقة التي ألهمت لآلاف السنين أبسط المتدينين المتحمسين وأعمق المتصوفين في البوذية واليهودية والمسيحية والإسلام، ووجدوا فيها السلوى والراحة. ومذ قبع سبينوزا واهناً مقروراً وحيداً في علياء فلسفته، تواقاً إلى أن يعثر في الكون على شيء يتقبل عبادته وثقته، فإن المهرطق الوديع، الذي كان قد أبصر الكون رسماً هندسياً، انتهى برؤية كل الأشياء في الله وفقدانها في الله، حيث أصبح "الملحد" النشوان بحب الله. مما أدى إلى أرتابك الأجيال القادمة وحيرتها. أن الدافع الذي لا يقاوم للعثور على معنى في الكون جعل النأي عن كل عقيدة يختم محاولته برؤية إله قدير، وبإحساس مثير رفيع بأنه كان قد بلغ الأبدية، ولو للحظة واحدة.

الدولة

إن سبينوزا، بعد أن كان قد انتهى من كتاب "الأخلاق" ربما أحس، مثل معظم القديسين المسيحيين، بأنه قد صاغ فلسفة لمنفعة الفرد وخلاصه، لا لتوجيه وهداية جماعة المواطنين في دولة. ومن ثم فإنه حوالي 1675 تفرغ لدراسة الإنسان "حيواناً سياسياً"، وليطبق العقل على مشاكل المجتمع. وشرع في تدوين شذرات "الرسالة السياسية"، موطداً العزم، كما فعل في تحليل الانفعالات، على أن يكون موضوعياً ينتهج أسلوب عالم الهندسة أو الفيزياء:

رغبة في بحث مادة هذا العلم بنفس الروح الحرة التي ننتهجها بصفة عامة في الرياضيات، بذلت غاية الجهد في الحرص على ألا أسخر من أفعال البشر أو أرثى لها، بل على أن أتفهمها، ولهذا الغرض نظرت إلى انفعالات الحب والكراهية والغضب، والحسد والطمع والحسرة وسائر إرهاصات الذهن، لا في ضوء رذائل الطبيعة البشرية، بل باعتبارها من خواص الذهن، وهي وثيقة الصلة به، مثل الصلة الوثيقة بين الحرارة والبرودة، والعاصفة والرعد، وما إليها، وبين طبيعة الجو(162). ومذ كانت الطبيعة الإنسانية هي مادة علم السياسة، فإن سبينوزا أحس بأن دراسة الدولة ينبغي أن تبدأ ببحث الخلق الأساسي للإنسان. وقد نفهم هذا بشكل أفضل إذا تيسر لنا أن نتصور الإنسان قبل أن يعدل التنظيم الاجتماعي من سلوكه، بالقوة والأخلاقيات وبالقانون، وأن نتذكر أن تحت خضوعه الهم الكريه لهذه المؤثرات التي تؤهله لبيئة اجتماعية، لا تزال تضطرم بين جنبيه دوافع غير مشروعة لم يكن يجد منها في "حالة الطبيعة" إلا الخوف من القوة العدائية. وحذا هوبز وكثيرين غيره في القول بأن الإنسان عاش يوماً في مثل هذه الحالة، وبأن صورته في هذه الوحشية الافتراضية تكاد تكون قاتمة مثل صورته في "اللواياثان" تقريباً. وفي "جنة الشر" هذه كانت قوة الفرد هي الحق الوحيد، ولم يكن ثمة شيء يعتبر جريمة لأنه لم يكن هناك قانون ولم يكن ثمة شيء عدل أو ظلم، صواب أو خطأ، لأنه لم يكن هناك قانون أخلاقي. وبناء على هذا "كان قانون الطبيعة وأوامرها لا تخطر شيئاً.. ولا تقاوم الصراع أو الكراهية أو الغضب أو الخيانة أو بصفة عامة أي شيء توحي به الشهوة(163)". وبمقتضى "حق الطبيعي حينذاك، أعنى بعملية الطبيعة، متميزة عن قواعد المجتمع وقوانينه-يكون لأي لإنسان الحق هذا فيما تمكنه قوته من اكتسابه أو الاستيلاء عليه، ولا يزال هذا أمر مسلماً به بين الأجناس استغلال الحيوانات لخدمته أو لغذائه(165).

ويلطف سبينوزا من هذه الصورة الوحشية بالإيحاء بأن الإنسان، حتى في أول ظهوره على الأرض، ربما كان يعيش بالفعل في جماعات اجتماعية. ومن حيث أن الخوف من الوحدة كان في كل الناس-لأن أي إنسان في الوحدة لا يملك من القوة ما يدافع به عن نفسه، ويحصل به على ضرورات حياته-فإن هذا يستتبع ينزع الناس بالطبيعة إلى تنظيم اجتماعي(166). ومن ثم فإن في الناس غرائز اجتماعية وغرائز فردية على حد سواء. وللمجتمع وللدولة جذور في طبيعة الإنسان. وكيفما حدث هذا وحيثما حدث، فإن الناس والأسرات اتحدت في جماعات، وحد آنذاك حق الجماعة أو قوتها من "الحق الطبيعي" للفرد أو من قوته. ولا ريب في أن الناس قبلوا هذه القيود أقوى أداة للإبقاء على الفرد ولتنميته وتطويره. وعلى ذلك فإن تعريف الفضيلة بأنها أية صفة تعمل على البقاء-مثل "النزوع للمحافظة على الذات(167)"- كان ينبغي التوسع فيه (أي التعريف) ليشمل أية صفة تعمل على بقاء الجماعة. أن التنظيم الاجتماعي، والدولة على الرغم من تقييداتها، والمدنية على الرغم من خداعها، كل هذه هي أعظم المخترعات التي ابتدعها الإنسان للمحافظة على ذات وتنميتها وتطويرها. ولذلك يستبق سبينوزا رد فولتير على روسو:

دع الهجائين يسخروا ما طابت لهم السخرية من شئون البشر، ورجال اللاهوت يلعنوهم، ودع المكتئبين يمتدحوا قدر طاقتهم الحياة الانعزالية القاسية الوحشية، فليزدروا الإنسان ويعجبوا بالوحوش، فعلى الرغم من هذا كله، سيجد الناس أنهم، بالعون المتبادل، وفي يسر أكثر كثيراً، يستطيعون إعداد ما يحتاجون إليه... والإنسان الذي يسير بهدى من العقل أكثر حرية من دولة يعيش فيها وفق القانون العام، منه في وحدة لا يخضع فيها لأي قانون(168).

ويرفض سبينوزا كذلك الطرف الآخر من حلم "لا قانون"-يوتوبيا الفوضوي الفيلسوف:

إن العقل يستطيع حقاً أن يصنع الكثير ليكبح جماح الانفعالات والتخفيف منها، ولكنا رأينا.... أن الطريق الذي يحدده العقل نفسه شديد الوعورة، ومن ثم فإن الذين يقنعون أنفسهم بأن الجمهور قد يغريه يوماً أن يعيش وفق أوامر العقل المجردة، لا بد أنهم يحلمون بالبيضة الذهبية الوارد ذكرها في الأشعار، أو برواية مسرحية(169).

وينبغي أن يكون هدف الدولة مهمتها تمكين أعضائها من أن يحيوا حياة العقل:

ليست الغاية القصوى للدولة أن تهيمن على الناس، ولا أن تكبح جماحهم بالرهبة، بل أن تحرر الإنسان من الخوف، حتى يعيش ويعمل آمناً مطمئناً كل الاطمئنان، دون أن يلحق به أو بجاره أي أذى. وليست غاية الدولة أن تجعل من الكائنات العقلانية حيوانات ضارية وآلات (كما هو الحال في الحرب) بل تمكين أجسامهم وأذهانهم من أداء وظيفتها في أمان، أن غايتهم أن توجد الناس ليعيشوا على العقل السليم الصادق ويمارسوه.... أن غاية الدولة حقاً هي الحرية(170).

ونتيجة لذلك يجدد سبينوزا دعوته إلى حرية التعبير، أو على الأقل حرية الفكر، ولكنه استسلم مثل هوبز، للخوف من التعصب والصراع الديني، فاقترح، لا مجرد إخضاع الكنيسة للدولة، بل أن تحدد الدولة أي المذهب الدينية يلقن للناس. وينتقل سبينوزا إلى بحث الأشكال التقليدية للحكومة، وإذ أصبح وطنياً هولندياً منبرماً يغزو لويس الرابع عشر لهولندا، فإن الملكية لم ترق في عينيه، وهاجم بشدة نظرية هوبز في الحكم الاستبدادي المطلق:

المظنون أن التجارب تعلمنا أن وضع السلطة في يد رجل واحد مدعاة للسلام والهدوء والانسجام، لأن أي نظام سياسي لم يكتب له البقاء طويلاً دون تغيير يذكر، مثل النظام التركي، على حين أن أي نظام لم يكن قصير الأجل تعتروه الفتن والمشاغبات سوى الدول ذات النظام الشعبي أو الديموقراطي. ولكن إذا كانت العبودية والوحشية والدمار تسمى سلاماً، لكان السلام أشد محنة تبتلى بها الدولة... إن الاسترقاق. لا السلام، هو الذي ينتج عن وضع السلطة في يد رجل واحد. فإن السلام لا يكمن في عدم وجود الحرب، بل في اتحاد نفوس الناس وانسجامها(171).

وقد تكون الأرستقراطية "حكومة الصفوة" ممتازة، لو لم تكن هذه الصفوة خاضعة للروح الطبقية والحزبية العنيفة وجشع الفرد أو الأسرة. إذا تجرد الأرستقراطيون أو الأشراف من كل الأهواء وكانوا لا يصدرون في أعمالهم إلا عن غيرة على المصلحة العامة، لما كان ثمة دولة يمكن أن تقارن بالأرستقراطية. ولكن التجربة تعلمنا علم اليقين أن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، أي أن الأمور تجري على عكس ما نريد(172).