رئة

| الرئة | |

|---|---|

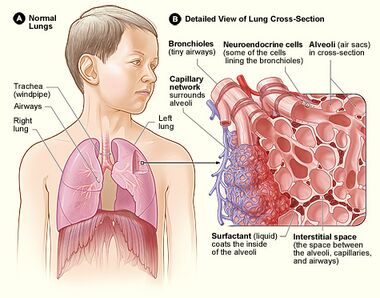

رسم تخطيطي لرئتين بشريتين حيث يظهر الجهاز التنفسي، وألوان مختلفة لكل فص. | |

لدى البشر، تحيط الرئتان بالقلب والأوعية الكبيرة في تجويف الصدر. | |

| Details | |

| الجهاز | الجهاز التنفسي |

| الشريان | الشريان الرئوي |

| الوريد | الوريد الرئوي |

| Identifiers | |

| اللاتينية | pulmo |

| اليونانية | πνεύμων (pneumon) |

| MeSH | D008168 |

| TA98 | A06.5.01.001 |

| TA2 | 3265 |

| المصطلحات التشريحية | |

الرئتان (lungs)، هما العضو الأساسي في الجهاز التنفسي لدى العديد من الحيوانات، بما في ذلك البشر. في الثدييات ومعظم رباعيات الأرجل الأخرى، توجد رئتان بالقرب من العمود الفقري على جانبي القلب. وتتمثل وظيفتهما في الجهاز التنفسي في استخلاص الأكسجين من الغلاف الجوي ونقله إلى مجرى الدم، وإطلاق ثاني أكسيد الكربون من مجرى الدم إلى الغلاف الجوي، في عملية تبادل الغازات. يتم التحكم في التنفس بواسطة أنظمة عضلية مختلفة في الأنواع المختلفة. تستخدم الثدييات والزواحف والطيور أنظمتها العضلية الهيكلية لدعم وتعزيز التنفس. في رباعيات الأرجل المبكرة، كان الهواء يندفع إلى الرئتين بواسطة عضلات البلعوم عن طريق الضخ الشدقي، وهي آلية لا تزال موجودة في البرمائيات. لدى البشر، العضلة الأساسية التي تحرك التنفس هي الحجاب الحاجز. توفر الرئتان أيضاً تدفق الهواء الذي يجعل النطق بما في ذلك الكلام ممكناً.

للبشر رئتان، رئة يمنى ورئة يسرى. وتقعان داخل تجويف الصدر. الرئة اليمنى أكبر من اليسرى، والرئة اليسرى تتقاسم مساحة الصدر مع القلب. ويبلغ وزن الرئتين معًا حوالي 1.3 كيلوجرام، والرئة اليمنى أثقل. الرئتان هما جزء من السبيل التنفسي السفلي الذي يبدأ عند القصبة الهوائية ويتفرع إلى الشعب والشعبيات الهوائية، والتي تتلقى الهواء الذي يتم استنشاقه عبر المنطقة الموصلة. تنقسم هذه حتى يصل الهواء إلى الحويصلات الهوائية المجهرية، حيث يحدث تبادل الغازات. تحتوي الرئتان معاً على ما يقرب من 2.400 كيلومتر من مجاري الهواء و300-500 مليون حويصلة هوائية. كل رئة محاطة بكيس جنبي بزوج من الأغشية الجنبية مما يسمح للجدران الداخلية والخارجية بالانزلاق فوق بعضها البعض أثناء التنفس، دون الكثير من الاحتكاك. تقسم الجنبة الحشوية الداخلية كل رئة إلى شقوق في الرئة ومن ثم أقسام تسمى الفصوص. تحتوي الرئة اليمنى على ثلاثة فصوص والرئة اليسرى على فصين. تنقسم الفصوص إلى قطع قصبية رئوية وفصيصات. تتمتع الرئتان بإمداد دموي فريد، حيث تتلقى الدم غير المؤكسج المرسل من القلب لغرض تلقي الأكسجين (الدورة الدموية الرئوية) وإمداد منفصل من الدم المؤكسج (الدورة الدموية القصبية).

يمكن أن تتأثر أنسجة الرئتين بعدد من أمراض الجهاز التنفسي بما في ذلك الالتهاب الرئوي وسرطان الرئة. قد ترتبط الأمراض المزمنة مثل مرض الإنسداد الرئوي المزمن وانتفاخ الرئة بالتدخين أو التعرض لمواد ضارة. قد تؤثر أمراض مثل التهاب الشعب الهوائية أيضاً على الجهاز التنفسي. غالباً ما تبدأ المصطلحات الطبية المتعلقة بالرئة بسابقة pulmo-، من اللاتينية pulmonarius (الرئتين) كما في طب الرئة pulmonology، أو بسابقة pneumo- (من اليونانية πνεύμων "الرئة") كما في الالتهاب الرئوي pneumonia.

في التطور الجنيني، تبدأ الرئتان في التطور كجيب خارجي من المعي الأمامي، وهو أنبوب يستمر في تكوين الجزء العلوي من الجهاز الهضمي. عندما تتشكل الرئتان، يُحتجز الجنين في الكيس الأمينوسي المملوء بالسوائل وبالتالي لا تعملان على التنفس. ينتقل الدم أيضاً من الرئتين عبر القناة الشريانية. عند الولادة، يبدأ الهواء بالمرور عبر الرئتين، وتنغلق القناة التحويلية حتى تتمكن الرئتان من البدء في التنفس. لا تتطور الرئتان بشكل كامل إلا في مرحلة الطفولة المبكرة.

البنية

التشريح

لدى البشر، تقع الرئتان في الصدر على جانبي القلب في القفص الصدري. وهي مخروطية الشكل ذات قمة مستديرة ضيقة في الأعلى، وقاعدة مقعرة عريضة ترتكز على السطح المحدب للحجاب الحاجز.[1] تمتد قمة الرئة إلى جذر العنق، وتصل إلى ما فوق مستوى نهاية القص من الضلع الأول. تمتد الرئتان من قرب فقرات القفص الصدري إلى مقدمة الصدر وإلى الأسفل من الجزء السفلي من القصبة الهوائية إلى الحجاب الحاجز.[1]

تتقاسم الرئة اليسرى المساحة مع القلب، ولها انخفاض في حدودها يسمى الشق القلبي للرئة اليسرى لاستيعاب هذا.[2][3] تواجه الجوانب الأمامية والخارجية للرئتين الأضلاع، التي تترك انبعاجات خفيفة على سطحها. وتواجه الأسطح الوسطى للرئتين مركز الصدر، وتقع مقابل القلب والأوعية الدموية الكبرى والجؤجؤ حيث تنقسم القصبة الهوائية إلى قصبتين هوائيتين رئيسيتين.[3] الانطباع القلبي هو انخفاض يتشكل على أسطح الرئتين في مكان تواجدهما مقابل القلب.

تحتوي كلتا الرئتين على انحسار مركزي يسمى الجيب القصبي، حيث تمر الأوعية الدموية والممرات الهوائية إلى الرئتين مكونة جذر الرئة.[4] توجد أيضاً عقد ليمفاوية قصبية رئوية على الجيب القصبي.[3] تحيط الرئتين الأغشية الجنبية الرئوية، وهي عبارة عن غشائين مصليَّين؛ يبطن الغشاء الجنبي الجداري الخارجي للجدار الداخلي للقفص الصدري ويبطن الغشاء الجانبي الحشوي الداخلي سطح الرئتين مباشرة. بين الغشائين الجنبيين يوجد حيز كامن يسمى التجويف الجنبي يحتوي على طبقة رقيقة من السائل الجنبي المزلق.

الفصوص

| الرئة اليمنى | الرئة اليسرى |

|---|---|

العليا

الوسطى

السفلى

|

العليا

اللسينية

السفلى

|

تنقسم كل رئة إلى أقسام تسمى الفصوص بواسطة طيات الغشاء الجنبي الحشوية على شكل شقوق. تنقسم الفصوص إلى قطع، ولكل قطعة أقسام أخرى تسمى الفصيصات. يوجد ثلاثة فصوص في الرئة اليمنى وفصان في الرئة اليسرى.

الشقوق

تتشكل الشقوق في مرحلة مبكرة من التطور قبل الولادة عن طريق انثناءات الغشاء الجنبي الحشوي الذي يقسم القصبات الهوائية الفصية، ويقسم الرئتين إلى فصوص تساعد في توسعها.[6][7] تنقسم الرئة اليمنى إلى ثلاثة فصوص بواسطة شق أفقي وشق مائل. وتنقسم الرئة اليسرى إلى فصين بواسطة شق مائل محاذي بشكل وثيق للشق المائل في الرئة اليمنى. في الرئة اليمنى، يفصل الشق الأفقي العلوي الفص العلوي عن الفص الأوسط. ويفصل الشق المائل السفلي الفص السفلي عن الفصين الأوسط والعلوي.[1][7]

التنوعات في الشقوق شائعة إلى حد ما، إما أن تكون غير مكتملة التكوين أو موجودة كشق إضافي كما في الفص المفرد، أو غائبة. الشقوق غير المكتملة مسؤولة عن التهوية الجانبية بين الفصوص، وتدفق الهواء بين الفصوص وهو أمر غير مرغوب فيه في بعض إجراءات تقليل حجم الرئة.[6]

القطع

تدخل القصبات الهوائية الرئيسية أو الأولية إلى الرئتين عند السرة وتتفرع في البداية إلى قصبات هوائية ثانوية تُعرف أيضاً بالقصبات الهوائية الفصية التي تزود كل فص من الرئة بالهواء. تتفرع القصبات الهوائية الفصية إلى قصبات هوائية ثالثية تُعرف أيضاً بالقصبات الهوائية القطعية والتي تزود قطع الفصوص الأخرى بالهواء والمعروفة بالقطع قصبية رئوية. كل قطعة قصبية رئوية لها قصبتها الهوائية (القطعية) والإمداد الشرياني الخاصين بها.[8] قطع الرئة اليسرى واليمنى موضحة في الجدول.[5] التشريح القطعي مفيد سريرياً لتحديد موقع العمليات المرضية في الرئتين.[5] القطعة هي وحدة منفصلة يمكن إزالتها جراحياً دون التأثير بشكل خطير على الأنسجة المحيطة.[9]

الرئة اليمنى

تحتوي الرئة اليمنى على فصوص وقطع أكثر من الرئة اليسرى، وهي مقسمة إلى ثلاثة فصوص، فص علوي وأوسط وسفلي بواسطة شقين، أحدهما مائل والآخر أفقي.[10] الشق العلوي الأفقي يفصل الفص العلوي عن الفص الأوسط. يبدأ في الشق المائل السفلي بالقرب من الحد الخلفي للرئة، ويمتد أفقياً للأمام، ويقطع الحد الأمامي على مستوى الطرف القصي للجزء الرابع من الغضروف الضلعي؛ على السطح المنصف، يمكن تتبعه إلى النقير.[1] يفصل الشق السفلي المائل الفصوص السفلية عن الوسطى والعلوية وهو محاذي بشكل وثيق للشق المائل في الرئة اليسرى.[1][7]

السطح المنصف للرئة اليمنى مسنن بعدد من الهياكل القريبة. يقع القلب في انطباع يسمى الانطباع القلبي. يوجد فوق النتوء الرئوي أخدود مقوس للوريد المفرد، وفوق هذا يوجد أخدود عريض للوريد الأجوف العلوي والوريد العضدي الرأسي الأيمن؛ خلف هذا، وبالقرب من الجزء العلوي من الرئة يوجد أخدود للشريان العضدي الرأسي. يوجد أخدود مريئي خلف النقير والرباط الرئوي، وبالقرب من الجزء السفلي من أخدود المريء يوجد أخدود أعمق للوريد الأجوف السفلي قبل دخوله القلب.[3]

يختلف وزن الرئة اليمنى من شخص لآخر، حيث يتراوح النطاق المرجعي القياسي للرجال بين 155 و720 جراماً[11] وللنساء 100-590 جراماً.[12]

الرئة اليسرى

تنقسم الرئة اليسرى إلى فصين، فص علوي وفص سفلي، بواسطة الشق المائل، الذي يمتد من السطح الضلعي إلى السطح المنصف للرئة أعلى وأسفل النقير.[1] على عكس الرئة اليمنى، لا تحتوي الرئة اليسرى على فص أوسط، على الرغم من أنها تحتوي على سمة متماثلة، وهي نتوء من الفص العلوي يسمى lingula ويعني "اللسان الصغير". يعمل اللسان في الرئة اليسرى كموازي تشريحي للفص الأوسط في الرئة اليمنى، حيث تكون كلتا المنطقتين معرضتين لالتهابات ومضاعفات تشريحية مماثلة.[13][14] هناك قطعتان قصبيتان رئويتان من اللسان: القطعة العلوية والقطعة السفلية.[1]

يحتوي السطح المنصف للرئة اليسرى على انطباع قلبي كبير حيث يقع القلب. وهو أعمق وأكبر من ذلك الموجود في الرئة اليمنى، حيث يبرز القلب إلى اليسار.[3]

على نفس السطح، فوق النتوء مباشرةً، يوجد أخدود منحني واضح المعالم لقوس الأبهر، وأخدود أسفله للأبهر النازل. يقع الشريان تحت الترقوة الأيسر، وهو فرع من قوس الأبهر، في أخدود يمتد من القوس إلى قرب قمة الرئة. يوجد أخدود ضحل أمام الشريان وبالقرب من حافة الرئة، يستقر فيه الوريد العضدي الرأسي الأيسر. قد يقع المريء في انطباع ضحل أوسع عند قاعدة الرئة.[3] بحسب النطاق المرجعي القياسي، يبلغ وزن الرئة اليسرى 110–675 جراماً[11] للرجل و105–515 جراماً للنساء.[12]

رسوم توضيحية

ڤيديو بعنوان "التقي الرئة" من أكاديمية خان.

التشريح الدقيق

الرئتان جزء من الجهاز التنفسي السفلي، وتستوعبان مجاري الهواء القصبية عندما تتفرع من القصبة الهوائية. تنتهي مجاري الهواء القصبية في الحويصلات التي تشكل الأنسجة الوظيفية (النسيج الرئوي) للرئة، والأوردة والشرايين والأعصاب والأوعية اللمفاوية.[3][15] تحتوي القصبة الهوائية والشعب الهوائية على ضفائر من الشعيرات اللمفاوية في الغشاء المخاطي وتحت المخاطي. تحتوي الشعب الهوائية الأصغر على طبقة واحدة من الشعيرات اللمفاوية، وهي غير موجودة في الحويصلات الهوائية.[16] تُزود الرئتين بأكبر نظام تصريف لمفي من أي عضو آخر في الجسم.[17] كل رئة محاطة بغشاء مصلي من الغشاء الجنبي الحشوي، والذي يحتوي على طبقة أساسية من النسيج الضام الرخو المتصل بمادة الرئة.[18]

النسيج الضام

يتكون النسيج الضام للرئتين من ألياف مرنة وألياف كولاجينية متناثرة بين الشعيرات الدموية وجدران الحويصلات الهوائية. يعد الإيلاستين الپروتين الأساسي للنسيج البيني خارج الخلية وهو المكون الرئيسي للألياف المرنة.[19] يمنح الإيلاستين المرونة والتحمل اللازمين للتمدد المستمر الذي ينطوي عليه التنفس، والمعروف بالامتثال الرئوي. وهو مسؤول أيضاً عن الارتداد المرن المطلوب. يتركز الإيلاستين بشكل أكبر في مناطق الضغط العالي مثل فتحات الحويصلات الهوائية والوصلات السنخية.[19] يربط النسيج الضام بين جميع الحويصلات الهوائية لتشكيل نسيج الرئة الذي يشبه الإسفنج. تحتوي الحويصلات الهوائية على ممرات هوائية متصلة ببعضها البعض في جدرانها تُعرف بمسامات كون.[20]

النسيج الطلائي التنفسي

يُبطَّن الجزء السفلي من الجهاز التنفسي بالكامل، بما في ذلك القصبة الهوائية والشعب الهوائية والشعب الهوائية الصغيرة، بنسيج طلائي تنفسي. وهو عبارة عن نسيج طلائي مهدب تتخلله خلايا كأسية تنتج المخاطين المكون الرئيسي للمخاط، والخلايا الهدبية، والخلايا القاعدية الهوائية، وفي القصيبات الهوائية الطرفية-الخلايا المضربية ذات السلوك المشابه للخلايا القاعدية، والخلايا البلعمية الكبيرة. تفرز الخلايا الطلائية والغدد تحت المخاطية في جميع أنحاء الجهاز التنفسي سائل سطح مجرى الهواء (ASL)، والذي يُنظم تركيبه بدقة ويحدد مدى كفاءة أعمال إزالة الغشاء المخاطي الهدبي.[21]

توجد الخلايا الصماء العصبية الرئوية في جميع أنحاء الأنسجة الطلائية التنفسية بما في ذلك النسيج الطلائي السنخي،[22] على الرغم من أنهم يشكلون حوالي 0.5% فقط من إجمالي عدد الخلايا الطلائية.[23] الخلايا الصماء العصبية الرئوية هي خلايا طلائية عصبية تتركز بشكل خاص عند نقاط تقاطع مجرى الهواء.[23] تستطيع هذه الخلايا إنتاج السروتونين والدوپامين والنورإپينفرين، فضلاً عن المنتجات عديدة الپپتيد. وتمتد العمليات السيتوپلازمية من الخلايا الصماء العصبية الرئوية إلى تجويف مجرى الهواء حيث يمكنها استشعار تركيبة الغاز المستنشق.[24]

المجاري الهوائية القصبية

في القصبات الهوائية توجد حلقات قصبية من الغضاريف وصفائح أصغر من الغضاريف التي تبقيها مفتوحة.[25] القصيبات الهوائية ضيقة جداً بحيث لا تدعم الغضاريف وجدرانها مصنوعة من العضلات الملساء، وهذا غير موجود إلى حد كبير في القصيبات التنفسية الضيقة التي تتكون في الغالب من الأنسجة الطلائية فقط.[25] إن غياب الغضاريف في القصيبات الطرفية يعطيها اسماً بديلاً وهو القصيبات الغشائية.[26]

المنطقة التنفسية

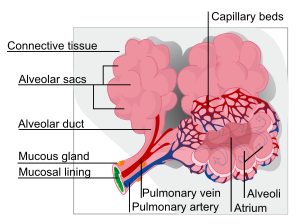

تنتهي المنطقة الموصلة للجهاز التنفسي عند القصيبات الطرفية عندما تتفرع إلى القصيبات التنفسية. وهذا يمثل بداية الوحدة التنفسية الطرفية المسماة العنيبة والتي تتضمن القصيبات التنفسية والقنوات السنخية والأكياس والحويصلات الهوائية.[27] يصل قطر العنيبة إلى 10 ملم.[28] الفصيص الرئوي الأولي هو الجزء من الرئة البعيد عن القصبة الهوائية التنفسية.[29] وبالتالي، فهو يشمل القنوات السنخية والأكياس والحويصلات الهوائية ولكن ليس القصيبات التنفسية.[30]

أما ما يُوصف بالفصيص الرئوي الثانوي فهو الفصيص الذي يشار إليه عادة بالفصيص الرئوي أو الفصيص التنفسي.[25][31] هذا الفصيص هو وحدة منفصلة وهو أصغر مكون من الرئة والذي يمكن رؤيته دون مساعدة.[29] من المرجح أن تتكون الفصيصات الرئوية الثانوية من 30-50 فصيصاً أولياً.[30] تُزود الفصيص بواسطة قصيبات صغيرة طرفية تتفرع إلى قصيبات تنفسية. تغذي القصيبات التنفسية الحويصلات الهوائية في كل عنيبة ويصاحبها فرع من الشريان الرئوي . كل عنيبة محاطة بحاجز بين الفصيصات. كل عنيبة منفصلة بشكل غير كامل بواسطة حاجز بين الفصيصات.[28]

تؤدي القصيبات التنفسية إلى ظهور القنوات السنخية التي تؤدي إلى الأكياس السنخية، والتي تحتوي على اثنتين أو أكثر من الحويصلات الهوائية.[20] جدران الحويصلات الهوائية رقيقة للغاية مما يسمح بمعدل سريع من الانتشار. تحتوي الحويصلات الهوائية على ممرات هوائية صغيرة مترابطة في جدرانها تُعرف بمسام كون.[20]

الحويصلات الهوائية

تتكون الحويصلات الهوائية من نوعين من الخلايا الحويصلية والخلايا البلعمية الحويصلية. يُعرف النوعان من الخلايا باسم خلايا النوع الأول وخلايا النوع الثاني[32] (الخلايا الرئوية pneumocytes).[3] تشكل خلايا النوع الأول والثاني جدران والحواجز السنخية. توفر خلايا النوع الأول 95% من مساحة سطح كل حويصلة وهي مسطحة ("خلايا حرشفية")، وتتجمع خلايا النوع الثاني عموماً في زوايا الحويصلات الهوائية ولها شكل مكعب.[33] وعلى الرغم من ذلك، فإن الخلايا توجد بنسبة متساوية تقريبًا وهي 1:1 أو 6:4.[32][33]

النوع الأول هو الخلايا الطلائية الحرشفية التي تشكل بنية جدار الحويصلات الهوائية. ولديها جدران رقيقة للغاية تمكن من تبادل الغازات بسهولة.[32] تشكل خلايا النوع الأول أيضاً الحواجز السنخية التي تفصل كل سنخ. تتكون الحواجز من بطانة طلائية وأغشية قاعدية مرتبطة بها.[33] لا تستطيع خلايا النوع الأول الانقسام، وبالتالي تعتمد على [تمايز خلوي|التمايز]] من خلايا النوع الثاني.[33]

خلايا النوع الثاني أكبر حجماً وتبطن الحويصلات الهوائية وتنتج وتفرز سائل بطانة الظهارة، والعامل الفاعل للسطح الرئوي.[34][32] خلايا النوع الثاني قادرة على الانقسام والتمايز إلى خلايا النوع الأول.[33]

تلعب الخلايا البلعمية السنخية دوراً هاماً في الجهاز المناعي، حيث تقوم بإزالة المواد التي تترسب في الحويصلات الهوائية بما في ذلك خلايا الدم الحمراء السائبة التي أُخرجت من الأوعية الدموية.[33]

الميكروبيومات

يوجد عدد كبير من العضيات الدقيقة في الرئتين والمعروفة بالميكروبيومات الرئوية التي تتفاعل مع الخلايا الطلائية للمجرى الهوائي؛ وهو تفاعل له أهمية محتملة في الحفاظ على التوازن الداخلي. إن الميكروبيوم معقدة وديناميكية لدى الأشخاص الأصحاء، وتتغير في أمراض مثل الربو ومرض الإنسداد الرئوي المزمن. على سبيل المثال، يمكن أن تحدث تغييرات كبيرة في مرض الإنسداد الرئوي المزمن بعد الإصابة بالڤيروس الأنفي.[35] تشمل الأجناس الفطرية التي توجد عادةً في صورة ميكروبيوم المبيضات والملاسيزية والسكيراء والرشاشية.[36][37]

السبيل التنفسي

الجهاز التنفسي السفلي هو جزء من الجهاز التنفسي، ويتكون من القصبة الهوائية والهياكل الموجودة أسفلها بما في ذلك الرئتين.[32] تستقبل القصبة الهوائية الهواء من البلعوم وتنتقل إلى مكان تتقسم فيه (الجؤجؤ) إلى قصبتين يمنى ويسرى. تزود هذه القصبات الهوائية الرئتين اليمنى واليسرى بالهواء، وتنقسم تدريجياً إلى قصبتين هوائيتين ثانويتين وثالثيتين لفصوص الرئتين، ثم إلى قصيبات هوائية أصغر فأصغر حتى تصبح قصيبات هوائية تنفسية. تزود هذه القصبات الهوائية بدورها الهواء عبر القنوات السنخية إلى الحويصلات الهوائية الرئوية، حيث يحدث تبادل الغازات.[32] ينتشر الأكسجين المستنشق من خلال جدران الحويصلات الهوائية إلى الشعيرات الدموية المحيطة وإلى الدورة الدموية،[20] وينتشر ثاني أكسيد الكربون من الدم إلى الرئتين ليخرج عن طريق الزفير.

تتراوح تقديرات إجمالي مساحة سطح الرئتين من 50-75 م²؛[32][33] على الرغم من أن هذا غالباً ما يُستشهد به في الكتب الدراسية ووسائل الإعلام كونه "بحجم ملعب تنس"،[33][38][39] فهو في الواقع أقل من نصف حجم ملعب التنس الفردي.[40]

تُعزز القصبات الهوائية في المنطقة الموصلة بالغضروف الزجاجي من أجل إبقاء مجاري الهواء مفتوحة. لا تحتوي القصيبات الهوائية على غضاريف وبدلاً من ذلك تحيط بها العضلات الملساء.[33] يُسخن الهواء إلى 37 درجة مئوية، ويُرطب ويُطهر بواسطة المنطقة الموصلة. تُزال الجسيمات من الهواء بواسطة الأهداب الموجودة على النسيج الطلائي التنفسي الذي يبطن الممرات،[41] في عملية تسمى إزالة الغشاء المخاطي الهدبي.

تبدأ مستقبلات التمدد الرئوي الموجودة في العضلات الملساء في الممرات الهوائية فعل منعكس يُعرف بمنعكس هرينگ-بروير الذي يمنع الرئتين من التضخم الزائد أثناء الشهيق القوي.

إمدادات الدم

تتمتع الرئتان بإمداد مزدوج من الدم توفره الدورة الدموية القصبية والصغرى.[4] تزود الدورة الدموية القصبية مجاري الهواء في الرئتين بالدم المؤكسج، من خلال الشرايين القصبية التي تخرج من الشريان الأبهر. يوجد عادة ثلاثة شرايين، اثنان إلى الرئة اليسرى وواحد إلى الرئة اليمنى، وتتفرع على طول القصبات الهوائية والقصيبات الهوائية.[32] تحمل الدورة الدموية الصغرى الدم غير المؤكسج من القلب إلى الرئتين وتعيد الدم المؤكسج إلى القلب لإمداد باقي الجسم.[32]

يبلغ حجم الدم في الرئتين حوالي 450 مليلتر في المتوسط، أي حوالي 9% من إجمالي حجم الدم في الجهاز الدوري بأكمله. ويمكن أن تتقلب هذه الكمية بسهولة بين نصف إلى ضعف الحجم الطبيعي. كما أنه في حالة فقدان الدم بسبب النزيف، يمكن للدم من الرئتين التعويض جزئياً عن طريق الانتقال تلقائياً إلى الدورة الدموية الجهازية.[42]

إمدادات الأعصاب

تُزود الرئتين بالدم عن طريق أعصاب الجهاز العصبي التلقائي. يأتي الدم من الجهاز العصبي نظير الودي عن طريق العصب المبهم.[4] عند تحفيزه بواسطة الأستايلكولين، فإنه يسبب انقباض العضلات الملساء التي تبطن القصبات والقصيبات الهوائية، ويزيد من إفرازات الغدد.[43][صفحة مطلوبة] كما أن الرئتين لديها أيضاً نشاط ودي من النورإپينفرين الذي يعمل على مستقبلات بيتا 2 الأدرينالية في الجهاز التنفسي، مما يسبب التوسع القصبي.[44]

تحدث عملية التنفس بسبب الإشارات العصبية التي يرسلها المركز التنفسي في جذع المخ، على امتداد العصب الحجابي من الضفيرة العنقية إلى الحجاب الحاجز.[45]

التنوع

تخضع فصوص الرئة للتنوع التشريحي.[46] وُجِد أن الشق الأفقي بين الفصوص غير مكتمل في 25% من الرئتين اليمنى، أو حتى غائب في 11% من جميع الحالات. كما وُجِد شق إضافي في 14% و22% من الرئتين اليسرى واليمنى على التوالي.[47] وُجِد أن الشق المائل غير مكتمل في 21%-47% من الرئتين اليسرى.[48] في بعض الحالات يكون الشق غائباً أو إضافياً، مما يؤدي إلى أن الرئة اليمنى بها فصين فقط، وأن الرئة اليسرى بها ثلاثة فصوص.[46]

وُجد تباين في بنية تفرع مجرى الهواء بشكل خاص في تفرع مجرى الهواء المركزي. يرتبط هذا التباين بتطور مرض الإنسداد الرئوي المزمن في مرحلة البلوغ.[49]

التطور

ينشأ تطور الرئتين لدى البشر من الثلم الحنجري الرغامي ويتطور إلى مرحلة النضج على مدى عدة أسابيع في الجنين ولعدة سنوات بعد الولادة.[50]

تبدأ الحنجرة والقصبة الهوائية والشعب الهوائية والرئتين التي تشكل الجهاز التنفسي في التكون خلال الأسبوع الرابع من تكون الجنين[51] من البرعم الرئوي الذي يظهر من الناحية البطنية إلى الجزء الذنبي من الأمعاء الأمامية.[52]

يحتوي الجهاز التنفسي على بنية متفرعة، وتُعرف أيضاً باسم شجرة الجهاز التنفسي.[53] في الجنين يتطور هذا البناء في عملية التخلق المتفرع،[54] وتنشأ هذه العملية نتيجة للانقسام المتكرر لطرف الفرع. وفي أثناء تطور الرئتين (كما في بعض الأعضاء الأخرى) يشكل النسيج الطلائي أنابيب متفرعة. وتتمتع الرئة بتناظر أيسر-أيمن، وينمو كل برعم يُعرف باسم البرعم القصبي كنسيج طلائي أنبوبي يتحول إلى قصبة هوائية. وتتفرع كل قصبة هوائية إلى قصيبات هوائية صغيرة.[55] يحدث التفرع نتيجة لتشعب طرف كل أنبوب.[53] تشكل عملية التفرع القصبات الهوائية، والقصيبات الهوائية، وفي النهاية الحويصلات الهوائية.[53] الجينات الأربعة المرتبطة بشكل رئيسي بتكوين التفرع في الرئة هي پروتين الإشارات الخلوية - القنفذ سونيك (SHH)، عامل نمو الخلايا الليفية FGF10 وFGFR2b، وپروتين تخلق العظام BMP4. يُرى أن FGF10 له الدور الأكثر بروزاً. FGF10 هو جزيء تأشير نظير صماوي مطلوب لتفرع الخلايا الطلائية، والپروتين SHH يثبط FGF10.[53][55] يتأثر تطور الحويصلات الهوائية بآلية مختلفة حيث يُوقف التفرع المستمر وتتوسع الأطراف البعيدة لتشكيل الحويصلات الهوائية.

في نهاية الأسبوع 4 من الحمل، ينقسم البرعم الرئوي إلى قسمين، براعم الشعب الهوائية الأولية اليمنى واليسرى على جانبي القصبة الهوائية.[56][57] خلال الأسبوع 5، يتفرع البرعم الأيمن إلى ثلاثة براعم قصبية ثانوية ويتفرع البرعم الأيسر إلى برعمين قصبيين ثانويين. ويؤدي هذا إلى ظهور فصوص الرئتين، ثلاثة على اليمين واثنان على اليسار. وعلى مدار الأسبوع التالي، تتفرع البراعم الثانوية إلى براعم ثالثية، حوالي عشرة على كل جانب.[57] من الأسبوع 6 إلى الأسبوع 16 تظهر العناصر الرئيسية للرئتين باستثناء الحويصلات الهوائية.[58] من الأسبوع 16 إلى الأسبوع 26، تتضخم القصبات الهوائية وتصبح أنسجة الرئة مليئة بالأوعية الدموية. كما تتطور القصيبات الهوائية والقنوات السنخية. وبحلول الأسبوع 26، تكون القصيبات الهوائية الطرفية قد تشكلت والتي تتفرع إلى قصيبتين تنفسيتين.[59] خلال الفترة التي تغطي الأسبوع 26 حتى الولادة، يتكون الحاجز الدموي الهوائي الهام. تظهر الخلايا السنخية المتخصصة التي سيحدث فيها تبادل الغازات، جنباً إلى جنب مع الخلايا السنخية من النوع الثاني التي تفرز مادة الفاعل بالسطح الرئوي. تعمل مادة الفاعل بالسطح على تقليل التوتر السطحي عند سطح الهواء السنخي مما يسمح بتمدد الأكياس السنخية. تحتوي الأكياس السنخية على الحويصلات السنخية البدائية التي تتكون في نهاية القنوات السنخية،[60] وظهورهم في الشهر السابع من الحمل يمثل النقطة التي يصبح عندها التنفس المحدود ممكناً، ويمكن للأطفال الخدج أن تبقى على قيد الحياة.[50]

نقص ڤيتامين أ

الرئة المتطورة معرضة بشكل خاص للتغيرات في مستويات ڤيتامين أ. وقد ارتبط نقص ڤيتامين أ بالتغيرات في البطانة الظهارية للرئة وفي أنسجة الرئة. ويمكن أن يؤدي هذا إلى تعطيل الفسيولوجيا الطبيعية للرئة ويزيد من احتمالية الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي. ويؤدي نقص ڤيتامين أ الغذائي الشديد إلى انخفاض في تكوين جدران الحويصلات الهوائية (الحواجز) وإلى تغييرات ملحوظة في ظهارة الجهاز التنفسي؛ كما لوحظت تغيرات في النسيج البيني خارج الخلية وفي محتوى الپروتين في الغشاء القاعدي. تحافظ النسيج البيني خارج الخلية على مرونة الرئة؛ ويرتبط الغشاء القاعدي بالظهارة السنخية وهو هام في حاجز الدم-الهواء. ويرتبط النقص بالعيوب الوظيفية والحالات المرضية. يعد ڤيتامين أ بالغ الأهمية في نمو الحويصلات الهوائية والذي يستمر لعدة سنوات بعد الولادة.[61]

بعد الولادة

عند الولادة، تمتلئ رئتي الطفل بالسوائل التي تفرزها الرئتان ولا تنتفخان. بعد الولادة، يتفاعل الجهاز العصبي المركزي للطفل مع التغير المفاجئ في درجة الحرارة والبيئة. يؤدي هذا إلى التنفس الأول، في غضون عشر ثواني تقريباً بعد الولادة.[62] قبل الولادة، تمتلئ الرئتان بسائل الرئة الجنيني.[63] بعد أول نفس، يُمتص السائل بسرعة في الجسم أو يحدث الزفير. تقل المقاومة في الأوعية الدموية في الرئة مما يعطي مساحة سطحية متزايدة لتبادل الغازات، وتبدأ الرئتان في التنفس تلقائياً. يصاحب هذا تغيرات أخرى تؤدي إلى زيادة كمية الدم التي تدخل أنسجة الرئة.[62]

عند الولادة، تكون الرئتان غير مكتملتين النمو حيث لا يوجد سوى سدس الحويصلات الهوائية في الرئة البالغة.[50] تستمر الحويصلات الهوائية في التكون حتى مرحلة البلوغ المبكر، وتظهر قدرتها على التكون عند الضرورة في تجديد الرئة.[64][65] تحتوي الحواجز السنخية على شبكة شعيرية مزدوجة بدلاً من الشبكة المفردة للرئة المتطورة. فقط بعد نضوج الشبكة الشعرية يمكن للرئة الدخول في مرحلة طبيعية من النمو. بعد النمو المبكر في أعداد الحويصلات الهوائية، هناك مرحلة أخرى من تضخم الحويصلات الهوائية.[66]

الوظيفة

تبادل الغازات

الوظيفة الرئيسية للرئتين هي تبادل الغازات بين الرئتين والدم.[67] تتوازن غازات الحويصلات الهوائية والشعيرات الدموية الرئوية عبر الحاجز الدموي الهوائي الرقيق.[34][68][69] هذا الغشاء الرقيق (سمكه حوالي 0.5-2 ميكرومتر) مطوي في حوالي 300 مليون حويصلة هوائية، مما يوفر مساحة سطح كبيرة للغاية (تقديرات تتراوح بين 70 و145 م²) لحدوث تبادل الغازات.[68][70]

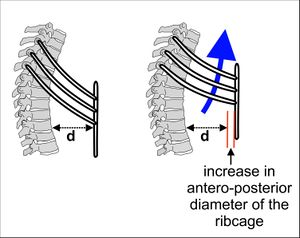

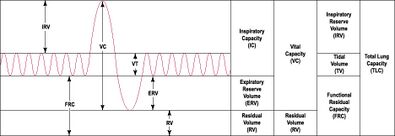

الرئتان غير قادرتين على التوسع من أجل التنفس من تلقاء نفسيهما، ولن تفعلا ذلك إلا عندما يكون هناك زيادة في حجم التجويف الصدري.[71] ويتم ذلك عن طريق عضلات التنفس، من خلال انقباض الحجاب الحاجز، وعضلات ما بين الضلوع التي تسحب القفص الصدري إلى أعلى كما هو موضح في الرسم التخطيطي.[72] أثناء الزفير تسترخي العضلات، مما يعيد الرئتين إلى وضع الراحة.[73] في هذه المرحلة تحتوي الرئتان على السعة المتبقية الوظيفية (FRC) من الهواء، والتي يبلغ حجمها في الإنسان البالغ حوالي 2.5-3.0 لتر.[73]

أثناء اللهث كما في حالة بذل مجهود، يُجند عدد كبير من العضلات الإضافية في العنق والبطن، والتي أثناء الزفير تسحب القفص الصدري إلى الأسفل، مما يقلل من حجم التجويف الصدري.[73] عند هذه النقطة تنخفض السعة المتبقية الوظيفية، ولكن بما أن الرئتين لا يمكن إفراغهما بالكامل، فلا يزال هناك حوالي لتر من الهواء المتبقي.[73] يُجرى فحص وظائف الرئة لتقييم حجم الرئة وسعتها.

الوقاية

تمتلك الرئتان العديد من الخصائص التي تحمي من العدوى. يبطن الجهاز التنفسي النسيج الطلائي التنفسي أو الغشاء المخاطي التنفسي، مع نتوءات تشبه الشعر تسمى الأهداب التي تنبض بشكل منتظم وتحمل المخاط. إزالة الغشاء المخاطي الهدبي هذه هي نظام دفاعي هام ضد العدوى المنقولة عن طريق الهواء.[34] تُلتقط جزيئات الغبار والجراثيم الموجودة في الهواء المستنشق في السطح المخاطي للممرات الهوائية، وتُنقل لأعلى باتجاه البلعوم من خلال الحركة الإيقاعية الصاعدة للأهداب.[33][74] كما تفرز بطانة الرئة أيضاً الگلوبيولين مناعي أ الذي يحمي من التهابات الجهاز التنفسي؛[74] تُفرز الخلايا الكأسية المخاط [33] والذي يحتوي أيضاً على العديد من المركبات المضادة للميكروبات مثل الدفنسينات، مضادات الپروتيناز، ومضادات الأكسدة.[74] وُصف نوع نادر من الخلايا المتخصصة تسمى الخلايا الأيونية الرئوية والتي يُقترح أنها قد تنظم لزوجة المخاط.[75][76][77] بالإضافة إلى ذلك، تحتوي بطانة الرئة أيضاً على الخلايا البلعمية، وهي خلايا مناعية تلتهم وتدمر الجزئيات والميكروبات التي تدخل الرئة في عملية تُعرف بالبلعمة؛ وخلايا متغصنة تقدم المستضدات لتنشيط مكونات جهاز المناعة المتكيف مثل الخلايا التائية والبائية.[74]

كما أن حجم الجهاز التنفسي وتدفق الهواء يحميان الرئتين من الجسيمات الأكبر حجماً. تترسب الجسيمات الأصغر حجماً في الفم وخلف الفم في البلعوم الفمي، وتحبس الجسيمات الأكبر حجماً في شعر الأنف بعد الاستنشاق.[74]

أخرى

بالإضافة إلى وظيفتها في التنفس، فإن للرئتين عدد من الوظائف الأخرى. فهي تشارك في الحفاظ على الاتزان الداخلي، والمساعدة في تنظيم ضغط الدم كجزء من نظام الرينين-الأنجيوتنسين. تفرز البطانة الداخلية للأوعية الدموية إنزيم تحويل الأنجيوتنسين (ACE) وهو إنزيم يحفز تحويل الأنجيوتنسين الأول إلى الأنجيوتنسين الثاني.[78] تشارك الرئتان في التوازن الحمضي القاعدي في الدم عن طريق طرد ثاني أكسيد الكربون عند التنفس.[71][79]

كما تلعب الرئتان دوراً وقائياً. تُفرز العديد من المواد التي تنتقل عن طريق الدم، مثل بعض أنواع الپروستاگلاندينات، الليوكوترينات، السروتونين، والبراديكينين، من خلال الرئتين.[78] يمكن امتصاص الأدوية والمواد الأخرى أو تعديلها أو إفرازها في الرئتين.[71][80] تقوم الرئتان بتصفية جلطات الدم الصغيرة من الأوردة وتمنعها من دخول الشرايين والتسبب في السكتات.[79]

تلعب الرئتان أيضاً دوراً محورياً في الكلام من خلال توفير الهواء وتدفق الهواء لإنشاء الأصوات الصوتية،[71][81] وغيرها من تواصل اللغة الموازية مثل التنهدات والشهقات.

تشير الأبحاث إلى دور الرئتين في إنتاج الصفائح الدموية.[82]

التعبير الجيني والپروتيني

يتم التعبير عن حوالي 20.000 تسلسل الترميز (الجينات ترميز الپروتين)|جينات ترميز الپروتين في الخلايا البشرية ويُعبر عن ما يقرب من 75% من هذه الجينات في الرئة الطبيعية.[83][84] يتم التعبير عن أقل من 200 من هذه الجينات بشكل أكثر تحديداً في الرئة مع أقل من 20 جيناً تكون خاصة بالرئة بدرجة كبيرة. أعلى تعبير عن الپروتينات الخاصة بالرئة هي پروتينات مختلفة مؤثرة سطحياً،[34] مثل SFTPA1، SFTPB، SFTPC، والناسپين، التي يتم التعبير عنها في الخلايا الرئوية من النوع الثاني. الپروتينات الأخرى ذات التعبير المرتفع في الرئة هي پروتين الداينين DNAH5 في الخلايا الهدبية، وپروتين SCGB1A1 الذي يُفرز في الخلايا الكأسية المفرزة للمخاط في الغشاء المخاطي للمجرى الهوائي.[85]

الأهمية السريرية

يمكن أن تتأثر الرئتين بعدد من الأمراض والاضطرابات. طب الصدر هو التخصص الطبي الذي يتعامل مع أمراض الجهاز التنفسي التي تصيب الرئتين والجهاز التنفسي.[86] تتعامل جراحة القلب والصدر مع جراحة الرئتين بما في ذلك جراحة تقليل حجم الرئة، واستئصال الفص، واستئصال الرئة، وزرع الرئة.[87]

الالتهاب والعدوى

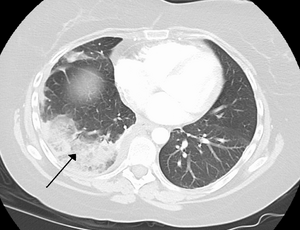

التهاب رئوي هو أحد الأمراض الالتهابية التي تصيب أنسجة الرئة، ويصاب الجهاز التنفسي بالاتهاب الشعبي والتهاب القصيبات، ويصاب الغشاء الجنبي المحيط بالرئتين بما يُعرف بذات الجنب. وعادة ما يحدث الالتهاب نتيجة عدوى ناجمة عن الجراثيم أو الڤيروسات. وعندما يصاب نسيج الرئة بالالتهاب نتيجة لأسباب أخرى، يسمى الالتهاب الرئوي. ومن الأسباب الرئيسية للالتهاب الرئوي الجرثومي مرض السل.[74] تحدث العدوى المزمنة غالباً لدى الأشخاص المصابين بنقص المناعة ويمكن أن تشمل العدوى الفطرية بواسطة فطريات الرشاشية الدخناء والتي يمكن أن تؤدي إلى تشكل ورم الرشاشيات في الرئة.[74][88] في الولايات المتحدة، يمكن لأنواع معينة من الفئران أن تنقل ڤيروس هانتا إلى البشر، مما قد يسبب متلازمة ڤيروس هانتا الرئوية التي لا يمكن علاجها، والتي تشبه أعراض متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS).[89]

تؤثر الكحوليات على الرئتين ويمكن أن يسبب مرض الرئة الكحولية. يؤدي الإفراط في احتساء للكحوليات إلى تحفيز خفقان الأهداب في النسيج الطلائي التنفسي. ومع ذلك، فإن الاحتساء المزمن للكحوليات له تأثير إزالة حساسية الاستجابة الهدبية مما يقلل من إزالة الغشاء المخاطي الهدبي (MCC). إزالة الغشاء المخاطي الهدبي هو نظام دفاع فطري يحمي من الملوثات ومسببات الأمراض، وعند تعطيله، تنخفض أعداد الخلايا الغبارية. الاستجابة الالتهابية اللاحقة هي إطلاق السيتوكينات. كما قد يزيد من قابلية الإصابة بالعدوى.[90][91]

تغيرات إمدادات الدم

الانصمام الرئوي هو جلطة دموية تستقر في الشرايين الرئوية. تنشأ أغلب حالات الانصمام الرئوي بسبب الخثار الوريدي العميق في الساقين. يمكن فحص الانصمام الرئوي باستخدام فحص التهوية/التروية، أو التصوير المقطعي المحوسب لشرايين الرئة، أو تحاليل الدم مثل دي-دايمر.[74] يصف فرط ضغط الدم الرئوي زيادة الضغط في بداية الشريان الرئوي والتي لها عدد كبير من الأسباب المختلفة.[74] قد تؤثر أيضاً حالات نادرة أخرى على إمداد الرئة بالدم، مثل الورام الحبيي الويگنري، والتي تسبب التهاب الأوعية الدموية الصغيرة في الرئتين والكلى.[74]

الرضة الرئوية هي كدمة ناجمة عن صدمة في الصدر. وتؤدي إلى نزيف في الحويصلات الهوائية مما يتسبب في تراكم السوائل مما قد يعيق التنفس، وقد يكون هذا إما خفيفاً أو شديداً. قد تتأثر وظيفة الرئتين أيضاً بالضغط الناجم عن سوائل الانصباب الجنبي في التجويف الجنبي، أو مواد أخرى مثل الهواء (استرواح الصدر)، أو الدم (تدمي الصدر)، أو أسباب نادرة. يمكن فحص هذه الحالات باستخدام أشعة الصدر السينية أو التصوير المقطعي المحوسب، وقد تتطلب إدخال أنبوب تصريف جراحي لتحديد السبب الأساسي وعلاجه.[74]

أمراض الرئة الانسدادية

الربو، توسع القصبات، ومرض الإنسداد الرئوي المزمن، بما في ذلك الالتهاب الشعبي المزمن، وانتفاخ الرئة، جميعها أمراض الانسداد الرئوي تتميز بانسداد السبيل التنفسي. يحد هذا من كمية الهواء التي تدخل الحويصلات الهوائية بسبب انقباض الشعب الهوائية نتيجة الالتهاب. غالباً ما تُحدد أمراض الانسداد الرئوي من خلال الأعراض، وتُشخص بفحوصات وظائف الرئة مثل قياس التنفس.

يعالج العديد من أمراض الانسداد الرئوي بتجنب المثيرات (مثل [[عث الغباريي أو التدخين)، مع التحكم في الأعراض مثل موسعات الشعب الهوائية، وكبح الالتهاب (مثل استخدام الستيرويدات القشرية) في الحالات الشديدة. يُعد التدخين سبباً شائعاً لالتهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة؛ وتشمل الأسباب الشائعة لتوسع القصبات الالتهابات الشديدة والتليف الكيسي. لا يُعرف السبب الدقيق للربو حتى الآن، لكن رُبط بأمراض حساسية أخرى.[74][92]

يؤدي تحلل الأنسجة السنخية، غالباً نتيجة تدخين التبغ، إلى انتفاخ الرئة، والذي قد يتفاقم ليتطور إلى مرض الانسداد الرئوي المزمن. يُحلل الإيلاستاز الإيلاستين في النسيج الضام للرئة، مما قد يؤدي أيضاً إلى انتفاخ الرئة. يُثبط الإيلاستاز بواسطة پروتين المرحلة الحادة، ألفا-1 أنتيتريپسين، وعند وجود نقص في هذا الپروتين، قد يتطور انتفاخ الرئة. مع الإجهاد المستمر الناتج عن التدخين، تُصاب الخلايا القاعدية في مجرى الهواء بالخلل وتفقد قدرتها على التجدد اللازمة لإصلاح الحاجز الظهاري. ويُعتبر اختلال الخلايا القاعدية مسؤولاً عن التغيرات الرئيسية في مجرى الهواء التي تُميز مرض الانسداد الرئوي المزمن، ومع استمرار الإجهاد، قد تتحول إلى خلايا خبيثة. أظهرت الدراسات أن التطور الأولي لمرض انتفاخ الرئة يتركز حول التغيرات المبكرة في ظهارة مجرى الهواء في مجاري الهواء الصغيرة.[93] تصبح الخلايا القاعدية أكثر اضطراباً في انتقال المدخن إلى مرض الانسداد الرئوي المزمن المحدد سريرياً.[93]

أمراض الرئة المقيدة

تُصنف بعض أنواع أمراض الرئة المزمنة كأمراض رئة مقيدة، وذلك بسبب تقييد كمية أنسجة الرئة المشاركة في التنفس. وتشمل هذه التليف الرئوي الذي يمكن أن يحدث عندما تُصاب الرئة بالالتهاب لفترة طويلة. التليف في الرئة يحل النسيج الضام الليفي محل أنسجة الرئة الوظيفية. يمكن أن يكون هذا بسبب مجموعة كبيرة ومتنوعة من أمراض الرئة المهنية مثل السحار الفحمي، أمراض المناعة الذاتية أو نادراً ما يكون بسبب رد فعل تجاه الأدوية.[74] قد تحتاج أمراض الجهاز التنفسي الشديدة، حيث لا يكون التنفس التلقائي كافياً للحفاظ على الحياة، إلى استخدام التنفس الصناعي لضمان إمداد كافي من الهواء.

السرطانات

قد ينشأ سرطان الرئة إما مباشرة من أنسجة الرئة أو نتيجة انبثاثه من جزء آخر من الجسم. هناك نوعان رئيسيان من الأورام الأولية، وهما إما سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة أو سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة. يعد التدخين عامل الخطر الرئيسي للإصابة بالسرطان. بمجرد تحديد السرطان، يُحدّد مرحلة الورم باستخدام فحوصات مثل التصوير المقطعي المحوسب، وأخذ عينة من الأنسجة عن طريق الخزعة. يمكن علاج السرطان جراحياً بإزالة الورم، أو باستخدام العلاج الإشعاعي، أو الكيميائي، أو كليهما، أو بهدف السيطرة على الأعراض.[74] في الولايات المتحدة يُوصى بإجراء فحص سرطان الرئة للفئات السكانية المعرضة للخطر.[94]

العيوب الخلقية

تشمل العيوب الخلقية التليف الكيسي، ونقص تنسج الرئة (تطور غير كامل للرئتين)[95] فتق الحجاب الحاجز الخلقي، ومتلازمة الضائقة التنفسية لدى الرضع الناجمة عن نقص في مادة الفاعل بالسطح الرئوي. الفص المنفرد هو اختلاف تشريحي خلقي، ورغم أنه لا يؤثر عادةً إلا أنه قد يسبب مشاكل في إجراءات تنظير الصدر.[96]

ضغط التجويف الجنبي

استرواح الصدر (انهيار الرئة) هو تجمع غير طبيعي للهواء في التجويف الجنبي مما يسبب انفصال الرئة عن جدار الصدر.[97] لا تستطيع الرئة التمدد ضد ضغط الهواء داخل التجويف الجنبي. ومن الأمثلة السهلة الفهم استرواح الصدر الرضحي، حيث يدخل الهواء إلى التجويف الجنبي من خارج الجسم، كما يحدث عند ثقب جدار الصدر. وبالمثل، قد يؤدي صعود الغواصين وهم يكتمون أنفاسهم ورئاتهم منتفخة بالكامل إلى انفجار الحويصلات الهوائية (الحويصلات الرئوية) وتسريب هواء عالي الضغط إلى التجويف الجنبي.

الفحص

كجزء من الفحص البدني استجابةً لأعراض تنفسية مثل ضيق التنفس والسعال، قد يُجرى فحص للرئة. يشمل هذا الفحص الجس والاستماع.[98] تُسمى مناطق الرئة التي يُمكن سماعها باستخدام سماعة الطبيب "حقول الرئة"، وهي: الخلفية، والجانبية، والأمامية. يُمكن سماع الحقول الخلفية من الخلف، وتشمل: الفصوص السفلية (التي تشغل ثلاثة أرباع الحقول الخلفية)؛ والحقول الأمامية التي تشغل الربع الآخر؛ والحقول الجانبية تحت الإبط، الإبط الأيسر للفص اللساني، والإبط الأيمن للفص الأوسط الأيمن. كما يُمكن سماع الحقول الأمامية من الأمام.[99] المنطقة المعروفة بمثلث التسمع هي منطقة ذات عضلات أرق على الظهر مما يسمح بتحسين الاستماع.[100] يمكن أن تشير أصوات التنفس غير الطبيعية التي تُسمع أثناء فحص الرئة إلى وجود حالة في الرئة؛ على سبيل المثال، يرتبط الصفير عادة بالربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

فحص وظائف الرئة

يُجرى فحص وظائف الرئة من خلال تقييم قدرة الشخص على الشهيق والزفير في ظروف مختلفة.[101] حجم الهواء الذي يستنشقه ويزفره الشخص في حالة الراحة هو الحجم المدي (عادةً ما يتراوح بين 500 و750 مل)؛ وحجم الاحتياطي الشهيقي وحجم الاحتياطي الزفيري هما الكميتان الإضافيتان اللتان يستطيع الشخص استنشاقهما وزفيرهما قسراً على التوالي. يُمثل مجموع الشهيق والزفير القسريين السعة الحيوية للشخص. لا يُطرد كل الهواء من الرئتين حتى بعد الزفير القسري؛ ويُسمى ما تبقى من الهواء الحجم المتبقي. ويُشار إلى هذين المصطلحين معاً بسعات الرئة.[101]

تُستخدم مخططات التحجم لقياس السعة الوظيفية المتبقية.[102] لا يمكن قياس القدرة الوظيفية المتبقية من خلال الاختبارات التي تعتمد على الزفير، حيث أن الشخص قادر فقط على التنفس بنسبة 80% كحد أقصى من قدرته الوظيفية الإجمالية.[103] تعتمد سعة الرئة الكلية على عمر الشخص، طوله، وزنه، وجنسه، وتتراوح عادة بين أربعة إلى ستة لترات.[101] لدى الإناث تقل السعة بنسبة 20-25% عن الذكور. ويميل الأشخاص طوال القامة إلى أن تكون سعة رئتيهم الكلية أكبر من الأشخاص قصار القامة. أما المدخنين، فسعتهم أقل من غير المدخنين. أما الأشخاص النحيفون، فسعتهم أكبر. ويمكن زيادة سعة الرئة بنسبة تصل إلى 40% من خلال التمرينات الرياضية، لكن قد يتغير هذا التأثير بالتعرض لتلوث الهواء.[103][104]

تشمل فحوصات وظائف الرئة الأخرى قياس التنفس، وهو يقيس كمية (حجم) وتدفق الهواء الذي يمكن استنشاقه وزفيره. يُسمى أقصى حجم للتنفس يمكن زفيره بالسعة الحيوية. وتحديداً، يُحدد حجم الزفير القسري (FEV1) الذي يستطيع الشخص زفره في الثانية الواحدة (يُسمى حجم الزفير القسري في الثانية الواحدة) كنسبة من إجمالي الزفير (FEV1). هذه النسبة، أي نسبة FEV1/FEV1، هامة للتمييز بين أمراض الرئة المقيدة أو أمراض الرئة الإنسدادية.[74][101] هناك فحص آخر هو فخص سعة الانتشار للرئة - وهو مقياس لنقل الغاز من الهواء إلى الدم في الشعيرات الدموية في الرئة.

الاستخدام في الطبخ

تستخدم رئة الثدييات بجانب أحشاء الذبيحة، والقلب والقصبة الهوائية، كغذاء في جميع أنحاء العالم، وتُعرف باسم الفشة. تحظر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قانونياً بيع رئات الحيوانات بسبب مخاوف مثل الأبواغ الفطرية أو التلوث المتبادل مع أعضاء أخرى، على الرغم من انتقاد هذا باعتباره لا أساس له من الصحة.[105]

الحيوانات

الطيور

رئات الطيور صغيرة نسبياً، لكنها متصلة بثمانية أو تسعة أكياس هوائية تمتد عبر معظم أنحاء الجسم، وهي بدورها متصلة بالمساحات الهوائية داخل العظام. عند الشهيق، ينتقل الهواء عبر القصبة الهوائية للطائر إلى الأكياس الهوائية. ثم ينتقل الهواء باستمرار من الأكياس الهوائية الخلفية، عبر الرئتين، اللتين تتميزان بحجمهما الثابت نسبياً، إلى الأكياس الهوائية الأمامية. ومن هنا، يُخرج الهواء. تُسمى هذه الرئات الثابتة الحجم "الرئات الدورانية"، وهي تختلف عن "الرئات المنفاخية" الموجودة في معظم الحيوانات الأخرى.[106][108]

تحتوي رئات الطيور على ملايين الممرات الصغيرة المتوازية التي تُسمى القصبات الجار-هوائية. تتفرع من جدران هذه الممرات أكياس صغيرة تُسمى الأذينين؛ وهذه، مثل الحويصلات الهوائية في الرئات الأخرى، هي موقع تبادل الغازات بالانتشار البسيط.[108] يشكل تدفق الدم حول القصبات الجار-هوائية وأذينيها عملية تبادل غازات متقاطعة (انظر الرسم التخطيطي على اليمين).[106][107]

لا تُسهم الأكياس الهوائية، التي تحتجز الهواء، كثيراً في تبادل الغازات، على الرغم من رقة جدرانها، نظراً لضعف تغذيتها بالأوعية الدموية. تتمدد الأكياس الهوائية وتنقبض نتيجةً لتغيرات في حجم الصدر والبطن. يحدث هذا التغير في الحجم نتيجةً لحركة القص والأضلاع، وغالباً ما تتزامن هذه الحركة مع حركة عضلات الطيران.[109]

القصبات الهوائية الجار هوائية التي يكون فيها تدفق الهواء أحادي الاتجاه، تُسمى القصبات الجار-هوائية العتقيقة وتوجد لدى جميع الطيور. ومع ذلك، تمتلك بعض الطيور أيضاً بنية رئوية يكون فيها تدفق الهواء في القصبات الجار-هوائية ثنائي الاتجاه. وتُسمى هذه القصبات الجار-هوائية الحديثة.[108]

الزواحف

تحتوي رئات معظم الزواحف على قصبة هوائية واحدة تمتد في المنتصف، ومنها تمتد فروع عديدة إلى جيوب فردية في جميع أنحاء الرئتين. تشبه هذه الجيوب الحويصلات الهوائية لدى الثدييات، ولكنها أكبر حجماً وأقل عدداً. يعطي هذا لرئة ملمساً يشبه الإسفنج. أما في الطراطرة، الثعابين، وبعض السحالي، فتتميز الرئتان بتركيب أبسط، مشابهاً لبنية البرمائيات النموذجية.[109]

عادةً ما تمتلك الثعابين والسحالي عديمة الأطراف الرئة اليمنى فقط كعضو تنفسي رئيسي؛ وتكون الرئة اليسرى صغيرة جداً، أو حتى غائبة. أما السحالي الدودية، فلديها ترتيب معاكس، حيث تمتلك رئة يسرى رئيسية، ورئة يمنى صغيرة أو غائبة.[109]

يمتلك كل من التمساحيات والورليات رئات مشابهة لتلك الموجودة لدى الطيور، مما يوفر تدفقاً للهواء في اتجاه واحد وحتى امتلاك أكياس هوائية.[110]

يبدو أن التيروصورات المنقرضة حالياً قد طورت هذا النوع من الرئة بشكل أكبر، حيث مدت الأكياس الهوائية إلى أغشية الأجنحة، وفي حالة lonchodectids، Tupuxuara، azhdarchoids، وخلفيات الأطراف.[111]

عادة ما تستقبل رئات الزواحف الهواء عبر تمدد وتقلص الأضلاع، مدفوعةً بالعضلات المحورية والضخ الفموي. تعتمد التمساحيات أيضاً على طريقة المكبس الكبدي، حيث يُسحب الكبد للخلف بواسطة عضلة مثبتة بعظم العانة (جزء من الحوض) تُسمى الحجاب الحاجز،[112] الذي يخلق بدوره ضغطاً سلبياً في تجويف صدر التمساح، مما يسمح بدخول الهواء إلى الرئتين بموجب قانون بويل. أما السلاحف، التي لا تستطيع تحريك أضلاعها، فتستخدم أطرافها الأمامية وحزامها الصدري لدفع الهواء إلى داخل وخارج الرئتين.[109]

البرمئيات

رئات معظم الضفادع والبرمائيات الأخرى بسيطة وتشبه البالون، ويقتصر تبادل الغازات على السطح الخارجي للرئة. هذا ليس فعالاً للغاية، لكن البرمائيات لديها متطلبات أيضية منخفضة، ويمكنها أيضاً التخلص بسرعة من ثاني أكسيد الكربون عن طريق الانتشار عبر جلدها في الماء، وتكملة إمدادها بالأكسجين بالطريقة نفسها. تستخدم البرمائيات نظام ضغط إيجابي لإيصال الهواء إلى رئتيها، مما يدفع الهواء إلى الداخل عن طريق الضخ الشدقي. يختلف هذا عن معظم الفقاريات العليا، التي تستخدم نظام تنفس يعمل بالضغط السلبي، حيث تنتفخ الرئتان بتمدد القفص الصدري.[113] في عملية الضخ الشدقي، ينخفض قاع الفم، فيمتلئ تجويف الفم بالهواء. ثم تضغط عضلات الحلق على الجزء السفلي من الجمجمة، مما يدفع الهواء إلى الرئتين.[114]

نظراً لإمكانية التنفس عبر الجلد، بالإضافة إلى صغر حجمها، تُعتبر جميع رباعيات الأرجل عديمة الرئة المعروفة برمائيات. معظم أنواع السمندل عديمة الرئة، حيث تتنفس عبر الجلد والأنسجة المبطنة لفمها. هذا يُقيد حجمها بالضرورة: فجميعها صغيرة الحجم، وتشبه الخيوط في مظهرها، مما يزيد من مساحة الجلد مقارنةً بحجم الجسم.[115] ومن بين رباعيات الأرجل الأخرى المعروفة التي لا تمتلك رئة ضفدع بورنيو مسطح الرأس[116] وAtretochoana eiselti، وهو أحد أنواع الضفادع الثعبانية.[117]

عادةً ما تحتوي رئات البرمائيات على جدران داخلية ضيقة (حواجز) من الأنسجة الرخوة حول الجدران الخارجية، مما يزيد من مساحة سطح التنفس ويعطي الرئة مظهراً يشبه قرص العسل. حتى في بعض أنواع السلمندر، تفتقر الرئة إلى هذه الجدران، ولها جدار أملس. أما في الثعابين، كما في الثعابين، فإن الرئة اليمنى فقط هي التي تصل إلى أي حجم أو تطور.[109]

الأسماك

توجد الرئتان في ثلاث مجموعات من الأسماك: أسماك السيلاكانث، كثيرات الزعانف، الأسماك الرئوية. وكما هو الحال في رباعيات الأرجل، لكن على عكس الأسماك ذات المثانات الهوائية، تقع الفتحة في الجانب البطني من المريء. يمتلك سمك السيلكانث رئة أثرية غير وظيفية وغير مقترنة، محاطة بعضو دهني.[118] كثيرات الزعانف، وهي المجموعة الوحيدة من شعاعيات الزعانف التي تمتلك رئتين، تمتلك زوجاً من الأكياس المجوفة غير المُحجّرة، حيث يحدث تبادل الغازات على طيات مسطحة جداً تزيد من مساحة سطحها الداخلي. تُشبه رئات الأسماك الرئوية رئات رباعيات الأرجل بشكل أكبر. هناك شبكة مُعقدة من الحواجز الحشوية، تُقسمها إلى حجرات تنفسية عديدة.[119][120] في الأسماك الرئوية الأسترالية، توجد رئة واحدة فقط، وإن كانت مقسمة إلى فصين. مع ذلك، تقليدياً يُعتقد أن الأسماك الرئوية الأخرى تمتلك رئتين، لكن الأبحاث الحديثة تُعرّف الرئتين المزدوجتين على أنهما براعم رئة ثنائية تنشأ في وقت واحد وتتصلان مباشرةً بالأمعاء الأمامية، وهو ما يُرى فقط في رباعيات الأرجل.[121] في جميع الأسماك الرئوية، بما فيها الأسترالية، تقع الرئتان في الجزء الظهري العلوي من الجسم، مع انحناء القناة الموصلة حول المريء وفوقه. كما يلتف إمداد الدم حول المريء، مما يشير إلى أن الرئتين تطورتا في الأصل في الجزء البطني من الجسم، كما هو الحال في الفقاريات الأخرى.[109]

اللافقاريات

لدى عدد من اللافقاريات هياكل شبيهة بالرئة، تؤدي وظيفة تنفسية مشابهة لرئات الفقاريات الحقيقية، لكنها ليست ذات صلة تطورية، وتنشأ فقط من التطور التقاربي. بعض العنكبياـ، مثل العناكب والعقارب، لها هياكل تُسمى الرئات الكتابية، تُستخدم لتبادل الغازات في الغلاف الجوي. بعض أنواع العناكب لديها أربعة أزواج من الرئات الكتابية، لكن معظمها لديه زوجان.[122] لدى العقارب متنفسات على أجسامها لدخول الهواء إلى الرئتين الكتابيتين.[123]

سرطان جوز الهند هو كائن بري ويستخدم هياكل تسمى رئة خيشومية|الرئتان الخشيوميتان تستخدمها لتنفس الهواء.[124] تُطلق صغار السرطانات في المحيط، أما السرطانات البالغة فلا تجيد السباحة، وتمتلك مجموعة بدائية من الخياشيم. تستطيع السرطانات البالغة التنفس على اليابسة وحبس أنفاسها تحت الماء.[125] تُعتبر الرئتان الخيشوميتان بمثابة مرحلة تكيفية تنموية من الحياة في الماء إلى تمكين الحياة على الأرض، أو من الأسماك إلى البرمائيات.[126]

الرئويات هي في الغالب حلزونات برية وبزاقات طورت رئة بسيطة من تجويف الوشاح. تسمح فتحة خارجية تُسمى الفغر الرئوي بدخول الهواء إلى رئة تجويف الوشاح.[127][128]

الأصول التطورية

يُعتقد أن رئات الفقاريات الأرضية والمثانات الغازية للأسماك اليوم قد تطورت من أكياس بسيطة، مثل الجيوب الخارجية للمريء، والتي سمحت للأسماك المبكرة باستنشاق الهواء في ظل ظروف فقيرة بالأكسجين.[129] ظهرت هذه الجيوب الخارجية لأول مرة في الأسماك العظمية. في معظم شعاعيات الزعانف، تطورت الأكياس إلى مثانات غازية مغلقة، بينما احتفظ عدد من أسماك الشبوط، والسلمون المرقط، والرنجة، والقرموط، والأنقليس بـ physostome، حيث يكون الكيس مفتوحاً على المريء. في الأسماك العظمية القاعدية، مثل أسماك القاروص، وكثيرات الزعانف، والأميات الملساء، ولحميات الزعانف، تطورت المثانات لتعمل بشكل أساسي كرئتين.[129] تطورت فصيات الزعانف إلى رباعيات الأرجل البرية. وبالتالي، فإن رئات الفقاريات متناددة مع المثانات الغازية للأسماك (لكنها ليست متناددة مع خياشيمها).[130]

انظر أيضاً

المصادر

- ^ أ ب ت ث ج ح خ Drake, Richard L.; Vogl, Wayne; Mitchell, Adam W.M. (2014). Gray's anatomy for students (3rd ed.). Edinburgh: Churchill Livingstone/Elsevier. pp. 167–174. ISBN 978-0-7020-5131-9.

- ^ Betts, J. Gordon (2013). Anatomy & physiology. OpenStax College, Rice University. pp. 787–846. ISBN 978-1-938168-13-0. Retrieved 11 August 2014.

- ^ أ ب ت ث ج ح خ د Standring, Susan (2008). Borley, Neil R. (ed.). Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice (40th ed.). Edinburgh: Churchill Livingstone/Elsevier. pp. 992–1000. ISBN 978-0-443-06684-9. Alt URL

- ^ أ ب ت Moore, K (2018). Clinically oriented anatomy (8th ed.). Wolters Kluwer. pp. 333–339. ISBN 9781496347213.

- ^ أ ب ت Arakawa, H; Niimi, H; Kurihara, Y; Nakajima, Y; Webb, WR (December 2000). "Expiratory high-resolution CT: diagnostic value in diffuse lung diseases". American Journal of Roentgenology. 175 (6): 1537–1543. doi:10.2214/ajr.175.6.1751537. PMID 11090370.

- ^ أ ب Koster, TD; Slebos, DJ (2016). "The fissure: interlobar collateral ventilation and implications for endoscopic therapy in emphysema". International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 11: 765–73. doi:10.2147/COPD.S103807. PMC 4835138. PMID 27110109.

- ^ أ ب ت Hacking, Craig; Knipe, Henry. "Lung fissures". Radiopaedia. Retrieved 8 February 2016.

- ^ Jones, Jeremy. "Bronchopulmonary segmental anatomy | Radiology Reference Article | Radiopaedia.org". radiopaedia.org (in الإنجليزية).

- ^ Tortora, Gerard (1987). Principles of anatomy and physiology (5th ed.). New York: Harper and Row. p. 564. ISBN 978-0-06-350729-6.

- ^ Chaudhry R, Bordoni B (Jan 2019). "Anatomy, Thorax, Lungs". StatPearls [Internet]. PMID 29262068.

- ^ أ ب Molina, D. Kimberley; DiMaio, Vincent J.M. (December 2012). "Normal Organ Weights in Men". The American Journal of Forensic Medicine and Pathology. 33 (4): 368–372. doi:10.1097/PAF.0b013e31823d29ad. PMID 22182984. S2CID 32174574.

- ^ أ ب Molina, D. Kimberley; DiMaio, Vincent J. M. (September 2015). "Normal Organ Weights in Women". The American Journal of Forensic Medicine and Pathology. 36 (3): 182–187. doi:10.1097/PAF.0000000000000175. PMID 26108038. S2CID 25319215.

- ^ Yu, J.A.; Pomerantz, M; Bishop, A; Weyant, M.J.; Mitchell, J.D. (2011). "Lady Windermere revisited: Treatment with thoracoscopic lobectomy/segmentectomy for right middle lobe and lingular bronchiectasis associated with non-tuberculous mycobacterial disease". European Journal of Cardio-Thoracic Surgery. 40 (3): 671–675. doi:10.1016/j.ejcts.2010.12.028. PMID 21324708.

- ^ Ayed, A.K. (2004). "Resection of the right middle lobe and lingula in children for middle lobe/lingula syndrome". Chest. 125 (1): 38–42. doi:10.1378/chest.125.1.38. PMID 14718418. S2CID 45666843.

- ^ Young B, Lowe JS, Stevens A, Heath JW (2006). Wheater's functional histology : a text and colour atlas. Deakin PJ (illust) (5th ed.). [Edinburgh?]: Churchill Livingstone/Elsevier. pp. 234–250. ISBN 978-0-443-06850-8.

- ^ "The Lymphatic System – Human Anatomy". Retrieved 8 September 2017.

- ^ Saladin, Kenneth S. (2011). Human anatomy (3rd ed.). New York: McGraw-Hill. p. 634. ISBN 9780071222075.

- ^ Dorland (2011-06-09). Dorland's Illustrated Medical Dictionary (32nd ed.). Elsevier. p. 1077. ISBN 978-1-4160-6257-8. Retrieved 11 February 2016.

- ^ أ ب Mithieux, Suzanne M.; Weiss, Anthony S. (2005). "Elastin". Fibrous Proteins: Coiled-Coils, Collagen and Elastomers. Advances in Protein Chemistry. Vol. 70. pp. 437–461. doi:10.1016/S0065-3233(05)70013-9. ISBN 9780120342709. PMID 15837523.

- ^ أ ب ت ث Pocock, Gillian; Richards, Christopher D. (2006). Human physiology : the basis of medicine (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press. pp. 315–318. ISBN 978-0-19-856878-0.

- ^ Stanke, F (2015). "The Contribution of the Airway Epithelial Cell to Host Defense". Mediators Inflamm. 2015: 463016. doi:10.1155/2015/463016. PMC 4491388. PMID 26185361.

- ^ Van Lommel, A (June 2001). "Pulmonary neuroendocrine cells (PNEC) and neuroepithelial bodies (NEB): chemoreceptors and regulators of lung development". Paediatric Respiratory Reviews. 2 (2): 171–6. doi:10.1053/prrv.2000.0126. PMID 12531066.

- ^ أ ب Garg, Ankur; Sui, Pengfei; Verheyden, Jamie M.; Young, Lisa R.; Sun, Xin (2019). "Consider the lung as a sensory organ: A tip from pulmonary neuroendocrine cells". Organ Development. Current Topics in Developmental Biology. Vol. 132. pp. 67–89. doi:10.1016/bs.ctdb.2018.12.002. ISBN 9780128104897. PMID 30797518. S2CID 73489416.

- ^ Weinberger, S; Cockrill, B; Mandel, J (2019). Principles of pulmonary medicine (Seventh ed.). Elsevier. p. 67. ISBN 9780323523714.

- ^ أ ب ت Hall, John (2011). Guyton and Hall textbook of medical physiology (12th ed.). Philadelphia: Saunders/Elsevier. ISBN 978-1-4160-4574-8.

- ^ Abbott, Gerald F.; Rosado-de-Christenson, Melissa L.; Rossi, Santiago E.; Suster, Saul (November 2009). "Imaging of Small Airways Disease". Journal of Thoracic Imaging. 24 (4): 285–298. doi:10.1097/RTI.0b013e3181c1ab83. PMID 19935225. S2CID 10249069.

- ^ Weinberger, Steven (2019). Principles of Pulmonary Medicine. Elsevier. p. 2. ISBN 9780323523714.

- ^ أ ب Hochhegger, B (June 2019). "Pulmonary Acinus: Understanding the Computed Tomography Findings from an Acinar Perspective". Lung. 197 (3): 259–265. doi:10.1007/s00408-019-00214-7. hdl:10923/17852. PMID 30900014. S2CID 84846517.

- ^ أ ب Gray, Henry; Standring, Susan; Anhand, Neel, eds. (2021). Gray's Anatomy: the anatomical basis of clinical practice (42nd ed.). Amsterdam: Elsevier. p. 1028. ISBN 978-0-7020-7705-0.

- ^ أ ب Goel, A. "Primary pulmonary lobule". Retrieved 12 July 2019.

- ^ Gilcrease-Garcia, B; Gaillard, Frank. "Secondary pulmonary lobule". radiopaedia.org. Retrieved 10 August 2019.

- ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ Stanton, Bruce M.; Koeppen, Bruce A., eds. (2008). Berne & Levy physiology (6th ed.). Philadelphia: Mosby/Elsevier. pp. 418–422. ISBN 978-0-323-04582-7.

- ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز Pawlina, W (2015). Histology a Text & Atlas (7th ed.). Wolters Kluwer Health. pp. 670–678. ISBN 978-1-4511-8742-7.

- ^ أ ب ت ث Srikanth, Lokanathan; Venkatesh, Katari; Sunitha, Manne Mudhu; Kumar, Pasupuleti Santhosh; Chandrasekhar, Chodimella; Vengamma, Bhuma; Sarma, Potukuchi Venkata Gurunadha Krishna (16 October 2015). "In vitro generation of type-II pneumocytes can be initiated in human CD34+ stem cells". Biotechnology Letters. 38 (2): 237–242. doi:10.1007/s10529-015-1974-2. PMID 26475269. S2CID 17083137.

- ^ Hiemstra, PS; McCray PB, Jr; Bals, R (April 2015). "The innate immune function of airway epithelial cells in inflammatory lung disease". The European Respiratory Journal. 45 (4): 1150–62. doi:10.1183/09031936.00141514. PMC 4719567. PMID 25700381.

- ^ Cui L, Morris A, Ghedin E (2013). "The human mycobiome in health and disease". Genome Med. 5 (7): 63. doi:10.1186/gm467. PMC 3978422. PMID 23899327.

- ^ Richardson, M; Bowyer, P; Sabino, R (1 April 2019). "The human lung and Aspergillus: You are what you breathe in?". Medical Mycology. 57 (Supplement_2): S145–S154. doi:10.1093/mmy/myy149. PMC 6394755. PMID 30816978.

- ^ Miller, Jeff (11 April 2008). "Tennis Courts and Godzilla: A Conversation with Lung Biologist Thiennu Vu". UCSF News & Media (in الإنجليزية). Retrieved 2020-05-05.

- ^ "8 Interesting Facts About Lungs". Bronchiectasis News Today (in الإنجليزية الأمريكية). 2016-10-17. Retrieved 2020-05-05.

- ^ Notter, Robert H. (2000). Lung surfactants: basic science and clinical applications. New York: Marcel Dekker. p. 120. ISBN 978-0-8247-0401-8. Retrieved 2008-10-11.

- ^ Jiyuan Tu; Kiao Inthavong; Goodarz Ahmadi (2013). Computational fluid and particle dynamics in the human respiratory system (1st ed.). Dordrecht: Springer. pp. 23–24. ISBN 9789400744875.

- ^ Guyton, A; Hall, J (2011). Medical Physiology. Saunders/Elsevier. p. 478. ISBN 9781416045748.

- ^ Levitzky, Michael G. (2013). "Chapter 2. Mechanics of Breathing". Pulmonary physiology (8th ed.). New York: McGraw-Hill Medical. ISBN 978-0-07-179313-1.

- ^ Johnson M (January 2006). "Molecular mechanisms of beta(2)-adrenergic receptor function, response, and regulation". The Journal of Allergy and Clinical Immunology. 117 (1): 18–24, quiz 25. doi:10.1016/j.jaci.2005.11.012. PMID 16387578.

- ^ Tortora, G; Derrickson, B (2011). Principles of Anatomy & Physiology. Wiley. p. 504. ISBN 9780470646083.

- ^ أ ب Moore, K (2018). Clinically oriented anatomy (8th ed.). Wolters Kluwer. p. 342. ISBN 9781496347213.

- ^ "Variations in the lobes and fissures of lungs – a study in South Indian lung specimens". European Journal of Anatomy (in الإنجليزية). 18 (1): 16–20. 2019-06-09. ISSN 1136-4890.

- ^ Meenakshi, S; Manjunath, KY; Balasubramanyam, V (2004). "Morphological variations of the lung fissures and lobes". The Indian Journal of Chest Diseases & Allied Sciences. 46 (3): 179–82. PMID 15553206.

- ^ Marko, Z (2018). "Human lung development:recent progress and new challenges". Development. 145 (16): dev163485. doi:10.1242/dev.163485. PMC 6124546. PMID 30111617.

- ^ أ ب ت Sadler, T. (2010). Langman's medical embryology (11th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. pp. 204–207. ISBN 978-0-7817-9069-7.

- ^ Moore, K.L.; Persaud, T.V.N. (2002). The Developing Human: Clinically Oriented Embryology (7th ed.). Saunders. ISBN 978-0-7216-9412-2.

- ^ Hill, Mark. "Respiratory System Development". UNSW Embryology. Retrieved 23 February 2016.

- ^ أ ب ت ث Miura, T (2008). "Modeling Lung Branching Morphogenesis". Multiscale Modeling of Developmental Systems. Current Topics in Developmental Biology. Vol. 81. pp. 291–310. doi:10.1016/S0070-2153(07)81010-6. ISBN 9780123742537. PMID 18023732.

- ^ Ochoa-Espinosa, A; Affolter, M (1 October 2012). "Branching morphogenesis: from cells to organs and back". Cold Spring Harbor Perspectives in Biology. 4 (10): a008243. doi:10.1101/cshperspect.a008243. PMC 3475165. PMID 22798543.

- ^ أ ب Wolpert, Lewis (2015). Principles of development (5th ed.). Oxford University Press. pp. 499–500. ISBN 978-0-19-967814-3.

- ^ Sadler, T. (2010). Langman's medical embryology (11th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. pp. 202–204. ISBN 978-0-7817-9069-7.

- ^ أ ب Larsen, William J. (2001). Human embryology (3. ed.). Philadelphia: Churchill Livingstone. p. 144. ISBN 978-0-443-06583-5.

- ^ Kyung Won, Chung (2005). Gross Anatomy (Board Review). Hagerstown, MD: Lippincott Williams & Wilkins. p. 156. ISBN 978-0-7817-5309-8.

- ^ Larsen, William J. (2001). Human embryology (3. ed.). Philadelphia: Churchill Livingstone. p. 134. ISBN 978-0-443-06583-5.

- ^ Alberts, Daniel (2012). Dorland's illustrated medical dictionary (32nd ed.). Philadelphia: Saunders/Elsevier. p. 56. ISBN 978-1-4160-6257-8.

- ^ Timoneda, Joaquín; Rodríguez-Fernández, Lucía; Zaragozá, Rosa; Marín, M.; Cabezuelo, M.; Torres, Luis; Viña, Juan; Barber, Teresa (21 August 2018). "Vitamin A Deficiency and the Lung". Nutrients. 10 (9): 1132. doi:10.3390/nu10091132. PMC 6164133. PMID 30134568.

- ^ أ ب "Changes in the newborn at birth". MedlinePlus Medical Encyclopedia.

- ^ O'Brodovich, Hugh (2001). "Fetal lung liquid secretion". American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology. 25 (1): 8–10. doi:10.1165/ajrcmb.25.1.f211. PMID 11472968.

- ^ Schittny, JC; Mund, SI; Stampanoni, M (February 2008). "Evidence and structural mechanism for late lung alveolarization". American Journal of Physiology. Lung Cellular and Molecular Physiology. 294 (2): L246–254. CiteSeerX 10.1.1.420.7315. doi:10.1152/ajplung.00296.2007. PMID 18032698.

- ^ Schittny, JC (March 2017). "Development of the lung". Cell and Tissue Research. 367 (3): 427–444. doi:10.1007/s00441-016-2545-0. PMC 5320013. PMID 28144783.

- ^ Burri, PH (1984). "Fetal and postnatal development of the lung". Annual Review of Physiology. 46: 617–628. doi:10.1146/annurev.ph.46.030184.003153. PMID 6370120.

- ^ Tortora, G; Anagnostakos, N (1987). Principles of Anatomy and Physiology. Harper and Row. p. 555. ISBN 978-0-06-350729-6.

- ^ أ ب Williams, Peter L; Warwick, Roger; Dyson, Mary; Bannister, Lawrence H. (1989). Gray's Anatomy (37th ed.). Edinburgh: Churchill Livingstone. pp. 1278–1282. ISBN 0443-041776.

- ^ "Gas Exchange in humans". Retrieved 19 March 2013.

- ^ Tortora, G; Anagnostakos, N (1987). Principles of Anatomy and Physiology. Harper and Row. p. 574. ISBN 978-0-06-350729-6.

- ^ أ ب ت ث Levitzky, Michael G. (2013). "Chapter 1. Function and Structure of the Respiratory System". Pulmonary physiology (8th ed.). New York: McGraw-Hill Medical. ISBN 978-0-07-179313-1.

- ^ Tortora, Gerard J.; Anagnostakos, Nicholas P. (1987). Principles of anatomy and physiology (Fifth ed.). New York: Harper & Row, Publishers. p. 567. ISBN 978-0-06-350729-6.

- ^ أ ب ت ث Tortora, Gerard J.; Anagnostakos, Nicholas P. (1987). Principles of anatomy and physiology (Fifth ed.). New York: Harper & Row, Publishers. pp. 556–582. ISBN 978-0-06-350729-6.

- ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض Brian R. Walker; Nicki R. Colledge; Stuart H. Ralston; Ian D. Penman, eds. (2014). Davidson's principles and practice of medicine. Illustrations by Robert Britton (22nd ed.). Churchill Livingstone/Elsevier. ISBN 978-0-7020-5035-0.

- ^ Montoro, Daniel T; et al. (2018). "A revised airway epithelial hierarchy includes CFTR-expressing ionocytes". Nature. 560 (7718): 319–324. Bibcode:2018Natur.560..319M. doi:10.1038/s41586-018-0393-7. PMC 6295155. PMID 30069044.

- ^ Plasschaert, LW; et al. (2018). "A single-cell atlas of the airway epithelium reveals the CFTR-rich pulmonary ionocyte". Nature. 560 (7718): 377–381. Bibcode:2018Natur.560..377P. doi:10.1038/s41586-018-0394-6. PMC 6108322. PMID 30069046.

- ^ "CF Study Finds New Cells Called Ionocytes Carrying High levels of CFTR Gene". Cystic Fibrosis News Today. 3 August 2018.

- ^ أ ب Walter F. Boron (2004). Medical Physiology: A Cellular And Molecular Approach. Elsevier/Saunders. p. 605. ISBN 978-1-4160-2328-9.

- ^ أ ب Hoad-Robson, Rachel; Kenny, Tim. "The Lungs and Respiratory Tract". Patient.info. Patient UK. Archived from the original on 15 September 2015. Retrieved 11 February 2016.

- ^ Smyth, Hugh D.C. (2011). "Chapter 2". Controlled pulmonary drug delivery. New York: Springer. ISBN 978-1-4419-9744-9.

- ^ Mannell, Robert. "Introduction to Speech Production". Macquarie University. Retrieved 8 February 2016.

- ^ "An overlooked role for lungs in blood formation". 2017-04-03.

- ^ "The human proteome in lung – The Human Protein Atlas". www.proteinatlas.org. Retrieved 2017-09-25.

- ^ Uhlén, Mathias; et al. (23 January 2015). "Tissue-based map of the human proteome". Science. 347 (6220): 1260419. CiteSeerX 10.1.1.665.2415. doi:10.1126/science.1260419. PMID 25613900. S2CID 802377.

- ^ Lindskog, Cecilia; et al. (28 August 2014). "The lung-specific proteome defined by integration of transcriptomics and antibody-based profiling". The FASEB Journal. 28 (12): 5184–5196. doi:10.1096/fj.14-254862. PMID 25169055.

- ^ American College of Physicians. "Pulmonology". ACP. Archived from the original on 9 September 2015. Retrieved 9 February 2016.

- ^ "The Surgical Specialties: 8 – Cardiothoracic Surgery". Royal College of Surgeons. Retrieved 9 February 2016.

- ^ "Aspergilloma". Medical Dictionary. TheFreeDictionary.

- ^ "Clinical Manifestation | Hantavirus | DHCPP | CDC". www.cdc.gov (in الإنجليزية الأمريكية). 21 February 2019. Retrieved 7 January 2023.

- ^ Arvers, P (December 2018). "[Alcohol consumption and lung damage: Dangerous relationships]". Revue des maladies respiratoires. 35 (10): 1039–1049. doi:10.1016/j.rmr.2018.02.009. PMID 29941207. S2CID 239523761.

- ^ Slovinsky, WS; Romero, F; Sales, D; Shaghaghi, H; Summer, R (November 2019). "The involvement of GM-CSF deficiencies in parallel pathways of pulmonary alveolar proteinosis and the alcoholic lung". Alcohol (Fayetteville, N.Y.). 80: 73–79. doi:10.1016/j.alcohol.2018.07.006. PMC 6592783. PMID 31229291.

- ^ Galli, Elena; Gianni, Simona; Auricchio, Giovanni; Brunetti, Ercole; Mancino, Giorgio; Rossi, Paolo (2007-09-01). "Atopic dermatitis and asthma". Allergy and Asthma Proceedings (in الإنجليزية). 28 (5): 540–543. doi:10.2500/aap2007.28.3048. ISSN 1088-5412. PMID 18034972.

- ^ أ ب Crystal, RG (15 December 2014). "Airway basal cells. The "smoking gun" of chronic obstructive pulmonary disease". American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 190 (12): 1355–62. doi:10.1164/rccm.201408-1492PP. PMC 4299651. PMID 25354273.

- ^ "Lung Cancer Screening". U.S. Preventative Services Task Force. 2013. Archived from the original on 2010-11-04. Retrieved 2016-07-10.

- ^ Cadichon, Sandra B. (2007), "Chapter 22: Pulmonary hypoplasia", in Kumar, Praveen; Burton, Barbara K., Congenital malformations: evidence-based evaluation and management

- ^ Sieunarine, K.; May, J.; White, G.H.; Harris, J.P. (August 1997). "Anomalous azygos vein: a potential danger during endoscopic thoracic sypathectomy". ANZ Journal of Surgery. 67 (8): 578–579. doi:10.1111/j.1445-2197.1997.tb02046.x. PMID 9287933.

- ^ Bintcliffe, Oliver; Maskell, Nick (8 May 2014). "Spontaneous pneumothorax" (PDF). BMJ. 348: g2928. doi:10.1136/bmj.g2928. PMID 24812003. S2CID 32575512. Archived (PDF) from the original on 2022-10-09.

- ^ Weinberger, Steven; Cockrill, Barbara; Mandell, J (2019). Principles of Pulmonary Pathology. Elsevier. p. 30. ISBN 9780323523714.

- ^ "Lung examination". meded.ucsd.edu. Retrieved 31 August 2019.

- ^ Malik, N; Tedder, BL; Zemaitis, MR (January 2021). Anatomy, Thorax, Triangle of Auscultation. PMID 30969656.

- ^ أ ب ت ث Kim E., Barrett (2012). "Chapter 34. Introduction to Pulmonary Structure and Mechanics". Ganong's review of medical physiology (24th ed.). New York: McGraw-Hill Medical. ISBN 978-0-07-178003-2.

- ^ Criée, C.P.; Sorichter, S.; Smith, H.J.; Kardos, P.; Merget, R.; Heise, D.; Berdel, D.; Köhler, D.; Magnussen, H.; Marek, W.; Mitfessel, H.; Rasche, K.; Rolke, M.; Worth, H.; Jörres, R.A. (July 2011). "Body plethysmography – Its principles and clinical use". Respiratory Medicine. 105 (7): 959–971. doi:10.1016/j.rmed.2011.02.006. PMID 21356587.

- ^ أ ب Applegate, Edith (2014). The Anatomy and Physiology Learning System. Elsevier Health Sciences. p. 335. ISBN 978-0-323-29082-1.

- ^ Laeremans, M (2018). "Black Carbon Reduces the Beneficial Effect of Physical Activity on Lung Function". Medicine and Science in Sports and Exercise. 50 (9): 1875–1881. doi:10.1249/MSS.0000000000001632. hdl:10044/1/63478. PMID 29634643. S2CID 207183760.

- ^ Davies, Madeline. "Here’s Why It’s Illegal to Sell Animal Lungs for Consumption in the U.S.", Eater, 10 November 2021. Retrieved 26 January 2023.

- ^ أ ب ت Ritchson, G. "BIO 554/754 – Ornithology: Avian respiration". Department of Biological Sciences, Eastern Kentucky University. Retrieved 2009-04-23.

- ^ أ ب Scott, Graham R. (2011). "Commentary: Elevated performance: the unique physiology of birds that fly at high altitudes". Journal of Experimental Biology. 214 (15): 2455–2462. doi:10.1242/jeb.052548. PMID 21753038.

- ^ أ ب ت Maina, John N. (2005). The lung air sac system of birds development, structure, and function; with 6 tables. Berlin: Springer. pp. 3.2–3.3 "Lung", "Airway (Bronchiol) System" 66–82. ISBN 978-3-540-25595-6.

- ^ أ ب ت ث ج ح Romer, Alfred Sherwood; Parsons, Thomas S. (1977). The Vertebrate Body. Philadelphia: Holt-Saunders International. pp. 330–334. ISBN 978-0-03-910284-5.

- ^ "Unidirectional airflow in the lungs of birds, crocs…and now monitor lizards!?". Sauropod Vertebra picture of the week. 2013-12-11. Retrieved 9 February 2016.

- ^ Claessens, Leon P.A.M.; O'Connor, Patrick M.; Unwin, David M.; Sereno, Paul (18 February 2009). "Respiratory Evolution Facilitated the Origin of Pterosaur Flight and Aerial Gigantism". PLOS ONE. 4 (2): e4497. Bibcode:2009PLoSO...4.4497C. doi:10.1371/journal.pone.0004497. PMC 2637988. PMID 19223979.

- ^ Munns, SL; Owerkowicz, T; Andrewartha, SJ; Frappell, PB (1 March 2012). "The accessory role of the diaphragmaticus muscle in lung ventilation in the estuarine crocodile Crocodylus porosus". The Journal of Experimental Biology. 215 (Pt 5): 845–852. doi:10.1242/jeb.061952. PMID 22323207.

- ^ Janis, Christine M.; Keller, Julia C. (2001). "Modes of ventilation in early tetrapods: Costal aspiration as a key feature of amniotes". Acta Palaeontologica Polonica. 46 (2): 137–170.

- ^ Brainerd, E. L. (December 1999). "New perspectives on the evolution of lung ventilation mechanisms in vertebrates". Experimental Biology Online. 4 (2): 1–28. Bibcode:1999EvBO....4b...1B. doi:10.1007/s00898-999-0002-1. S2CID 35368264.

- ^ Duellman, W.E.; Trueb, L. (1994). Biology of amphibians. illustrated by L. Trueb. Johns Hopkins University Press. ISBN 978-0-8018-4780-6.

- ^ Bickford, David (April 15, 2008). "First Lungless Frog Discovered in Indonesia". Scientific American.

- ^ Wilkinson, M.; Sebben, A.; Schwartz, E.N.F.; Schwartz, C.A. (April 1998). "The largest lungless tetrapod: report on a second specimen of (Amphibia: Gymnophiona: Typhlonectidae) from Brazil". Journal of Natural History. 32 (4): 617–627. doi:10.1080/00222939800770321.

- ^ Lambertz, M. (2017). "The vestigial lung of the coelacanth and its implications for understanding pulmonary diversity among vertebrates: New perspectives and open questions". Royal Society Open Science. 4 (11). Bibcode:2017RSOS....471518L. doi:10.1098/rsos.171518. PMC 5717702. PMID 29291127.

- ^ Encyclopedia of Fish Physiology: From Genome to Environment. Academic Press. June 2011. ISBN 978-0-08-092323-9.

- ^ Zaccone, Giacomo; Mauceri, Angela; Maisano, Maria; Giannetto, Alessia; Parrino, Vincenzo; Fasulo, Salvatore (2007). "Innervation and Neurotransmitter Localization in the Lung of the Nile bichir Polypterus bichir bichir". The Anatomical Record. 290 (9): 1166–1177. doi:10.1002/ar.20576. PMID 17722050.

- ^ Camila Cupello, Tatsuya Hirasawa, Norifumi Tatsumi, Yoshitaka Yabumoto, Pierre Gueriau, Sumio Isogai, Ryoko Matsumoto, Toshiro Saruwatari, Andrew King, Masato Hoshino, Kentaro Uesugi, Masataka Okabe, Paulo M Brito (2022) Lung evolution in vertebrates and the water-to-land transition, eLife

- ^ "book lung | anatomy". Encyclopædia Britannica. Retrieved 2016-02-24.

- ^ "spiracle | anatomy". Encyclopædia Britannica. Retrieved 2016-02-24.

- ^ Farrelly CA, Greenaway P (2005). "The morphology and vasculature of the respiratory organs of terrestrial hermit crabs (Coenobita and Birgus): gills, branchiostegal lungs and abdominal lungs". Arthropod Structure & Development. 34 (1): 63–87. Bibcode:2005ArtSD..34...63F. doi:10.1016/j.asd.2004.11.002.

- ^ Burggren, Warren W.; McMahon, Brian R. (1988). Biology of the Land Crabs (in الإنجليزية). Cambridge University Press. p. 25. ISBN 978-0-521-30690-4.

- ^ Burggren, Warren W.; McMahon, Brian R. (1988). Biology of the Land Crabs (in الإنجليزية). Cambridge University Press. p. 331. ISBN 978-0-521-30690-4.

- ^ Land Snails (& other Air-Breathers in Pulmonata Subclass & Sorbeconcha Clade). at Washington State University Tri-Cities Natural History Museum. Accessed 25 February 2016. http://shells.tricity.wsu.edu/ArcherdShellCollection/Gastropoda/Pulmonates.html Archived 2018-11-09 at the Wayback Machine

- ^ Hochachka, Peter W. (2014). Mollusca: Metabolic Biochemistry and Molecular Biomechanics (in الإنجليزية). Academic Press. ISBN 978-1-4832-7603-8.

- ^ أ ب Colleen Farmer (1997). "Did lungs and the intracardiac shunt evolve to oxygenate the heart in vertebrates" (PDF). Paleobiology. 23 (3): 358–372. Bibcode:1997Pbio...23..358F. doi:10.1017/S0094837300019734. S2CID 87285937. Archived from the original (PDF) on 2010-06-11.

- ^ Longo, Sarah; Riccio, Mark; McCune, Amy R (June 2013). "Homology of lungs and gas bladders: Insights from arterial vasculature". Journal of Morphology. 274 (6): 687–703. doi:10.1002/jmor.20128. PMID 23378277. S2CID 29995935.

قراءات إضافية

- Dr D.R. Johnson: Introductory anatomy, respiratory system Archived 2009-11-24 at the Wayback Machine, leeds.ac.uk

- Franlink Institute Online: The Respiratory System, sln.fi.edu

- Avian lungs and respiration, people.eku.edu

وصلات خارجية

- CS1 الإنجليزية الأمريكية-language sources (en-us)

- Short description is different from Wikidata

- Pages using multiple image with auto scaled images

- Articles with hatnote templates targeting a nonexistent page

- مقالات بالمعرفة بحاجة لذكر رقم الصفحة بالمصدر from January 2018

- رئة

- التشريح البشري حسب العضو

- تشريح الجهاز التنفسي

- مقالات تحتوي مقاطع ڤيديو

- جهاز تنفسي