الحضارة الهندية

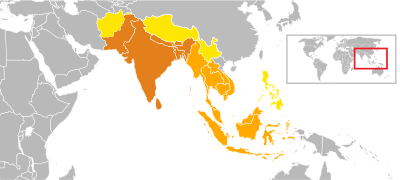

هاهنا شبه جزيرة فسيحة الأرجاء يبلغ إتساعها ما يقرب من مليوني ميل مربع ، فهي ثلثا الولايات المتحدة في مساحتها ، وهي أكبر من بريطانيا العظمى - صاحبة السيادة عليها - عشرين مرة ، ويسكنها ثلاثمائة وعشرون مليوناً من الأنفس ، وهو عدد أكبر من سكان أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية مجتمعتين ، أو هو خُمسُ سكان الأرض جميعاً ، وفيها إتصال عجيب في مراحل تطورها وفي مدنيتها من "موهنجو- دارو" ، سنة 2900 ق.م أو قبل ذلك ، إلى غاندي ورامان وطاغور ، ولها من العقائد الدينية ما يمثل كل مراحل العقيدة من الوثنية البربرية إلى أدق عقيدة في وحدة الوجود وأكثرها روحانية ، ولها من الفلاسفة من عزفوا مئات الأنغام على وتر التوحيد بادئين من أسفار "اوپانيشاد" في القرن الثامن قبل الميلاد ، إلى شانكارا في القرن الثامن بعد الميلاد ، ومنها من العلماء الذين تقدموا بالفلك منذ ثلاثة آلاف عام والذين ظفروا بجوائز "نوبل" في عصرنا هذا، ويسودها دستور ديمقراطي لا نستطيع أن نتعقبه إلى أصوله الأولى في القرى ، كما سادها في العواصم حكام حكماء خيّرون مثل "أشوكا" و "أكبر" وأنشد لها من الشعراء من تغنى لهم بملاحم عظمى تكاد تعادل هومر في قدم العهد ، ومن يستوقف أسماع العالم اليوم ، ولها من رجال الفن من شيدوا لها المعابد الجبارة لآلهة الهندوس ، تراها منتشرة من التبت إلى سيلان ؛ ومن كامبوديا إلى جاوة ، أو مَن زخرفوا القصور الرائعة بالعشرات لملوك المغول وملكاتهم- تلك هي الهند التي يفتح لنا أبوابها البحثُ العلمي الدءوب ، كأنها قارة عقلية جديدة يفتتحها البحث العلمي أمام العقل الغربي الذي كان بالأمس يظن أن المدنية نتاج أوربي خالص لا يشاركها فيه بلد آخر.

إن مسرح التاريخ مثلّث كبير تضيق جوانبه تدريجياً من ثلوج الهملايا الدائمة إلى حرارة سيلان التي لم تبرد منذ الأزل ، وفي ركن من جهة اليسار تقع فارس التي تشبه الهند الفيدية شبهاً قوياً في أهلها ولغتها وآلهتها، فإذا ما تتبعت الحدود الشمالية متجهاً نحو الشرق ، وقعت على أفغانستان ، حيث ترى "قندهار"، وهي "جاندهار" قديماً ، وفيها إلتقى النحت اليوناني الهندوسي حيناً ثم إفترقا بحيث لا يلتقيان إلى الأبد ، وإلى الشمال ترى "كابل" التي أغار منها المسلمون و المغول تلك الإغارات الدموية التي مكنتهم من الهند مدى ألف عام؛ فإذا توغلْت في حدود الهند مسيرة يوم قصير وأنت راكب من "كابل" وصلت "بشاور" التي لا تزال على العهد القديم الذي ألفناه في أهل الشمال ؛ وأعني به الميل إلى غزو الجنوب ، والْحَظْ كم تقرب الروسيا من الهند عند جبال البامير وممرات هندوكوش ، فها هنا سترى كثيراً من المشكلات السياسية يثور ؛ وإلى الطرف الشمالي من الهند مباشرة يقع إقليم "كشمير" الذي يدل إسمه نفسه على مجلد تليد ظفرت به صناعات النسيج في الهند وجنوبيها يقع البنجاب ، ومعناها (أرض الأنهار الخمسة) بمدينتيه العظيمتين "لاهور" و "شِمْلا" عاصمة الصيف عند سطح الهملايا ، ومعناها (بيت الثلج).

ويجري نهر السند خلال الجزء الغربي من بنجاب ، وهو نهر جبار طوله ألف ميل ، واسمه مشتق من اللفظة الإقليمية التي معناها "نهر" (وهي سندو)، وقد حورها الفرس إلى كلمة "هندو" ثم أطلقوها على الهند الشمالية كلها في كلمتهم "هندوستان" (أي بلاد الأنهار)، ومن هذه الكلمة الفارسية "هندو" نحت الإغريق الغزاة كلمة "الهند" وهي التي بقيت لنا إلى اليوم.

وينبع من البنجاب نهرا جمنة والكنج ، اللذان يجريان في خطوٍ وتيد ، إلى الجنوب الشرقي ، أما "جمنة" فيروي العاصمة الجديدة "دلهي" ويعكس على صفحته "تاج محل" عند "أجرا" ، وأما نهر الكنج فيزداد إتساعاً كلما سار نحو "المدينة المقدسة" بنارس ، ويطَّهر بمائه مائة ألف عابد من عُبَّاده كل يوم ، ويخصب بمصباته الإثنى عشر إقليم البنغال والعاصمة البريطانية القديمة كلكتا ؛ فإذا ما إزددت إيغالاً في مسيرك ناحية الشرق ، ألفيت "بورما" بمعابدها الذهبية في رانجون وطريقها المشرق بشمسه إلى مندلاي، وعد من مندلاي عابراً الهند إلى مطارها الشرقي في كراتشي. تجدك قد قطعت في الهواء طريقاً يكاد يقرب من المسافة التي تقطعها بالطائرة من نيويورك إلى لوس أنجلوس ، وإذ أنت في طائرتك عائداً ، سترى جنوبي السند إقليم راجبوتانا ، وهو الإقليم الذي شهد مدن راجبوت المعروفة ببطولتها ، والمشهورة على الدهر ، وهي "جواليور" و "شيتور" و "جابور" و "آجمر" و "أورايبور"، وإلى الجنوب والغرب ترى "مكان الرئاسة" أو إقليم بمباي ، الذي تموج مدائنه بأهليها: سورات ، أحمد أباد ، بمباي ، بونا ، وإلى الجنوب والشرق تقع دويلتان متقدمتان يحكمهما حكام وطنيون ، وهما حيدر أباد وميسور ، بعاصمتيهما الرائعتين المسماتين بهذين الإسمين ؛ وعلى الساحل الغربي تقع "جوا" ، وعلى الساحل الشرقي تقع "بندشيري" ، حيث ترك الغزاة البريطانيون للبرتغاليين وللفرنسيين - على هذا التوالي- بضعة أميال مربعة على سبيل التعويض ، وعلى إمتداد خليج البنغال تمتد "رئاسة مِدْرَاسْ" بمدينتها مِدْرَاسْ المعروفة بدقة الحكم فيها ، مركزاً لها ، وبمعابدها الفخمة في إكتئاب عند "نانجور" و "ترتشيفوبولي" و"مادورا" و"رامشفارام" تزين حدودها الجنوبية ، ثم يأتي "جسر آدم"- وهو خط من الجزائر الغائصة في الماء - يأتي بعدئذ فيشير لنا داعياً أن نعبر عليه المضيق إلى سيلان حيث إزدهرت المدينة منذ ستة عشر قرناً ، وكل هذه الأرجاء لا تزيد عن جزء صغير من الهند.

فلا ينبغي إذن أن ننظر إليها نظرتنا إلى أمة واحدة مثل مصر أو بابل أو إنجلترا ، بل لابد من إعتبارها قارة بأسرها فيها من كثرة السكان وإختلاف اللغات ما في القارة الأوربية ، وتكاد تشبه القارة الأوربية كذلك في إختلاف أجوائها وآدابها وفلسفاتها وفنونها ؛ فالجزء الشمالي منها يتعرض للرياح الباردة التي تهب عليه من الهملايا ، كما يتعرض للضباب الذي يتكون حين تلتقي هذه الرياح الباردة بشمس الجنوب ؛ وفي البنجاب تكونت بفعل الأنهار سهول خصيبة عظيمة لا يدانيها في خصوبتها بلد آخر ، لكنك إذا ما توجهت جنوبي وديان تلك الأنهار ، وجدت الشمس تحكم حكم المستبد الذي لا يقف إستبداده شيء ، ولهذا جفت السهول وتعرّت ، وتحتاج في زراعتها لكي تثمر ، لا إلى مجرد الفلاحة ، بل تحتاج من الجهود الشاقة إلى ما يكاد يدنو من العبودية المميتة ولذلك لا يقيم الإنجليز في الهند أكثر من خمس سنوات في المرة الواحدة ، فإذا رأيت مائة ألف إنجليزي يحكمون من الهنود عدداً يكبر عددهم ثلاثة آلاف مرة فاعلم أن سبب ذلك هو أنهم لم يقيموا هناك مدة تكفي لصبغهم بصبغة الإقليم.

وتنتشر في أرجاء البلاد هنا وهناك غابات بدائية لم تزل باقية تكوّن خُمْس البلاد ، ترتع فيها النمور والفهود والذئاب والثعابين ، وفي الثلث الجنوبي من الهند يقع إقليم "دِكن" حيث تزداد حرارة الشمس جفافاً إلا إذا لطفتها نسائم تهب عليها من البحر ، لكن الحرارة هي العنصر الرئيسي السائد من دلهي إلى سيلان ، تلك الحرارة التي أضعفت الأبدان ، وقصرت الشباب ، وأنتجت للناس هناك ديانتهم وفلسفتهم المسالمتين ، فليس يخفف عنك هذه الحرارة إلا أن تجلس ساكناً ، لا تعمل شيئاً ، ولا ترغب في شيء ، أو قد تأتي أشهر الصيف فتأتي رياحها الموسمية برطوبة منعشة ومطر مخصب من البحر ، فإذا إمتنعت الرياح الموسمية عن هبوبها ، تضورت الهند بالجوع ، وطافت بها أحلام النرفانا.

تاريخ الحضارة الهندية

في العهد الذي كان المؤرخون فيه يفترضون أن التاريخ قد بدأ سَيْره باليونان ، آمنت أوربا إيماناً إغتبطت له ، بأن الهند قد كانت مباءة وحشية حتى هاجر إليها "الآريون" أبناء أعمام الأوربيين ، هاجروا من شُطئان بحر قزوين ليحملوا معهم الفنون والعلوم إلى شبه جزيرة وحشية يكتنفها ظلام الليل ، لكن الأبحاث الحديثة قد أفسدت هذه الصورة الممتعة - كما ستغير أبحاث المستقبل من الصورة التي نرسمها على هذه الصفحات ، ففي الهند- كما سائر أقطار الأرض - بدايات المدنية دفينة تحت الثرى ، ويستحيل على فؤوس البحث الأثري كلها أن تستخرجها جميعاً ، فبقايا العصر الحجري القديم تملأ خزانات كثيرة في متاحف كلكتا ومِدْرَاسْ وبمباي ، كما وجدت أشياء من العصر الحجري الحديث في كل دولة تقريباً ، ومع ذلك فقد كانت هذه ثقافات لم تصبح بعد مدنية. وفي سنة 1924م إرتجت دنيا العلم الجديد مرة أخري بأنباء جاءتها من الهند ، إذ أعلن "سير جون مارشال" أن أعوانه الهنود - وبصفة خاصة "ر.د. بانرجي"- قد اكتشفوا عند "موهنجو دارو" على الضفة الغربية من السند الأدنى- آثاراً من مدنية يبدو أنها أقدم عهداً من أية مدنية أخري يعرفها المؤرخون ، فهنالك - كما في "هارابا" على بعد بضع مئات من الأميال ناحية الشمال- أزيلت طبقة من الأرض عن أربع مدن أو خمس بعضها فوق بعض طبقات ، فيها مئات من المنازل والدكاكين بنيت بالآجر بناء متيناً ، وإصطفت على إمتداد طرق واسعة حيناً وحارات ضيقة حيناً آخر ، وترتفع حالات كثيرة عدة طبقات، ولنترك "سير جون" يحدثنا عن تقديره لعمر هذه الآثار. "تؤيد هذه الكشوف قيام حياة مدنية بالغة الرقي ، في السند (وهو إقليم في "رئاسة بمباي" يقع في أعلى الشمال) والبنجاب خلال الألف الرابعة والثالثة من السنين قبل الميلاد ، ووجود آبار وحمامات ونظام دقيق للصرف في كثير من هذه المنازل ، يدل على حالة إجتماعية في حياة أهل تلك المدن تساوي على الأقل ما وجدناه في "سومر" ، وتفوق ما كان سائداً في العصر نفسه في بابل ومصر. وحتى "أور" لا تضارع بمنازلها من حيث البناء ، منازل موهنجو دارو". وبين الموجودات في هذه الأماكن آنية منزلية وأدوات للزينة، وخزف مطلي وبغير طلاء ، صاغه الإنسان بيده في بعض الحالات وبالعجلة في بعضها الآخر ، وتماثيل من الخزف ، وزهْر اللعب وشطرنج ، ونقود أقدم من أي نقود وجدناها من قبل ، وأكثر من ألف ختم معظمها محفور ومكتوب بكتابة تصويرية نجهلها ، وخزف مزخرف من الطراز الأول ، وحفر على الحجر أجود مما وجدناه في سومر وأسلحة وأدوات من النحاس ، ونموذج نحاسي لعربة ذات عجلتين (وهي من أقدم ما لدينا من أمثلة للعربة ذات العجلات) وأساور وأقراط وعقود وغيرها من الحلي المصنوع من الذهب والفضة صناعة - كما يقول مارشال- "بلغت من دقة الإتقان ومهارة الصقل حداً يجعلها صالحة للعرض عند صائغ في شارع بُند (شارع في لندن مشهور بجودة معروضاته) في يومنا هذا ، فذلك أقرب إلى المعقول من أن تستخرج من منزل مما قبل التاريخ يرجع إلى سنة 5000 ق.م".

ومن العجيب أن الطبقات الدنيا من هذه الآثار أرفع في فنونها من الطبقات العليا - كأنما أقدم هذه الآثار عهداً يرجع إلى مدنية أقدم من مدنية زميلتها في الطبقات العليا بمئات السنين ، وقد يكون بآلافها وبعض الآلات هناك مصنوع من الحجر ، وبعضها من النحاس ، وبعضها من البرونز ، مما قد يدل على أن هذه الثقافة السندية قد نشأت في مرحلة إنتقال بين عصر الحجر ، وعصر البرونز من حيث المادة التي تصنع منها الآلات. وتنهض الدلائل على أن "موهنجو دارو" كانت في ذروتها حين شيد خوفو الهرم الأكبر ، وعلى أنها كانت تتصل مع سومر وبابل بصلات تجارية ودينية وفنية، وأنها ظلت قائمة أكثر من ثلاثة آلاف عام، حتى كان القرن الثالث قبل الميلاد ، ولسنا نستطيع الجزم برأي فيما إذا كانت "موهنجو- دارو" تمثل أقدم ما كشف عنه الإنسان من مدنيات ، كما يعتقد "مارشال" ، لكن إخراج ما تكنه الهند في جوفها قد بدأ أمس القريب ، فالبحث الأثري لم ينتقل من مصر عبر الجزيرة إلى الهند ، إلا في حياتنا ، فلما ننكت تربة الهند كما فعلنا بتربة مصر ، فربما نجد هناك مدنية أقدم من المدنية التي ازدهرت من غرين النيل.

الحياة الإجتماعية في الحضارة الهندية

على الرغم مما تدل عليه آثار السند وميسور من إتصال في تسلسل التاريخ ، فإنا نشعر بأن بين إزدهار "موهنجو دارو" وبين دخول الآريين ، فجوة في علمنا ، أو ربما كان الأقرب إلى الصواب هو أن علمنا بالماضي فجوة شاءتها المصادفة في جهلنا ، وتشتمل آثار السند على خاتم عجيب يتألف من رأسين من رؤوس الثعابين ، وهو الرمز المميز لأقدم سكان الهند ممن عرف التاريخ - هؤلاء هم "الناجا" الذين كانوا يعبدون الثعبان ، والذين وجدهم الآريون الغزاة قابضين على المناطق الشمالية ، والذين لا تزال سلالتهم متلكئة على قيد الحياة في التلال البعيدة ، فإذا توغلت ناحية الجنوب ، وجدت الأرض التي كان يسكنها عندئذ قوم سود البشرة فطس الأنوف ، ويسمون "الدرافيديين"- ولا نعلم أصل الكلمة - وقد كانوا على شيء من المدنية حين هبط عليهم الآريون ، وبحارتهم المغامرون شقوا البحار حتى بلغوا سومر وبابل ، وعرفت مدائنهم كثيراً من رقة العيش وأسباب الترف ، فيجوز أن الآريين قد إستمدوا من هؤلاء الناس نظام الجماعة القروية وملكية الأرض والضرائب. ولا يزال "الدكن" إلى يومنا هذا مسكناً رئيسيأ للدرافيديين ومركزاً لعاداتهم ولغتهم وأدبهم وفنونهم. ولم تكن غزوة الآريين لهذه القبائل المزدهرة ، وإنتصارهم عليها ، إلا حلقة من سلسلة متصلة من الغزوات كانت تقع على فترات منتظمة بين الشمال والجنوب ، فينقض الشمال إنقضاضاً عنيفاً على الجنوب المستقر الآمن ، وقد كان ذلك مجرى من المجاري الرئيسية التي سارت فيها حوادث التاريخ ، إذ أخذت المدنيات تعلو على سطحه وتهبط كأنها أدوار الفيضان يعلو عصراً بعد عصر، فالآريون قد هبطوا على الدرافيديين ، والآخيّون والدوريّون قد هبطوا على الكريتيِّين والإيجيِّين ، والجرمان قد هبطوا على الرومان ، واللمبارديون قد هبطوا على الإيطاليين ، والإنجليز قد هبطوا على العالم بأسره ، وسيظل الشمال إلى الأبد يمد العالم بالحاكمين والمقاتلين ، والجنوب يمده بالفنانين والقديسين ، فالجنة إنما يرثها الجبناء. فمن هؤلاء الآريون الذين كانوا يضربون في الأرض؟ أما هم أنفسهم فقد إستعملوا كلمة "آري" ليعنوا بها "الأشراف" (في السنسكريتية آرياً معناها شريف)، لكن ربما كان هذا الإشتقاق المبنى على النزعة الوطنية أحد الأفكار البَعْدِيَّة التي تُلقي شعاعاً من التهكم المر على علم اللغات ، ومن المرجح جداً أن يكونوا قد جاءوا من تلك المنطقة القزوينية التي كان بنو أعمامهم من الفرس يسمونها "إيريانا فيجو" ومعناها "الوطن الآري" ، وفي نفس الوقت تقريباً الذي كان الكاسيّون الآريون يكتسحون فيه بابل ، كان الآريون الفيديون قد أخذوا يدخلون الهند. وكان هؤلاء الآريون أقرب إلى المهاجرين منهم إلى الفاتحين ، شأنهم في ذلك شأن الجرمان في غزوهم لإيطاليا ، لكنهم جاءوا ومعهم أجسام قوية، وشهيّة عارمة للطعام والشراب، ووحشية لا تتردد في الهجوم، ومهارة وشجاعة في الحروب ، سرعان ما أدت بهم هذه الخصال كلها إلى السيادة على الهند الشمالية ، وكانوا يحاربون بالقسىّ والسهام ، يقودهم مقاتلون مدرعون في عربات حربية ، أدواتهم في القتال هي الفؤوس إن كانوا على مقربة من العدو ، والحراب يقذفون بها إن كانوا على مبعدة منه ، وكانوا من الأخلاق البدائية على درجة لا تسمح بالنفاق ، ولذلك أخضعوا الهند دون أن يدّعوا أنهم يرفعون مستواها ، وكل ما في الأمر أرادوا أرضاً ومرعى لماشيتهم ، ولم يحيطوا حروبهم بدعوى الشرف القومي ، لكنهم قصدوا بالحرب صراحة إلى "رغبة في مزيد من الأبقار" ، وجعلوا خطوة فخطوة يزحفون شرقاً على إمتداد نهري السند والكنج ، حتى خضعت الهندوستان كلها لسلطانهم. ولما تحولوا من الحرب المسلحة إلى زراعة الأرض وإستقرارها طفقت قبائلهم بالتدريج تأتلف لتِكوّن دويلات ، كل منها يحكمها ملك يقيده مجلس من المقاتلين ، وكل قبيلة يقودها "راجا" أو رئيس يحدد قوته مجلس قبلي ، وكل قبيلة تتألف من جماعات قروية مستقل بعضها عن بعض إستقلالاً نسبياً ، ويحكم الجماعة القروية مجلس من رؤوس العائلات ، ويروى عن بوذا أنه قال في سؤاله لمن كان له بمثابة القديس يوحنا: "هل سمعت يا "أناندا" أن الفاجيين يجتمعون عادة ليتشاوروا الأمر قبل الحسم فيه ، وأنهم يرتادون الإجتماعات العامة التي تعقدها قبائلهم؟... فما دام الفاجيون يا "أناندا" يجتمعون هكذا عادة ، ويرتادون الإجتماعات العامة التي تعقدها قبائلهم ، فتوقع منهم ألا يصيبهم انحلال، بل يصيبهم النجاح".

والآريون - كسائر الشعوب - كانت لهم قواعد الزواج في حدود العشيرة وخارج حدودها معاً ، بمعنى أن يحرم الزواج خارج حدود جنسه م، كما يحرم داخل حدود الأقرباء الأقربين ، ومن هذه القواعد إستمد الهندوس أميز ما يميزهم من أنظمة إجتماعية ، وذلك أن الآريين عندما رأوا أنفسهم قلة عددية بالنسبة إلى من أخضعوهم ومن يعدُّونهم أحط منهم منزلة ، أيقنوا أنهم بغير تقييد التزاوج بينهم وبين هؤلاء ، فسرعان ما تضيع ذاتيتهم العنصرية، بحيث لا يمضي قرن واحد أو قرنان من الزمان حتى تهضمهم الأغلبية في ثناياها وتمتصهم في جسمها إمتصاصاً ، وإذن فقد كان أول تقسيم للطبقات قائماً على أساس اللون لا على أساس الحالة الإجتماعية ، فتفرّق الناس فريقين: فريق الأنوف الطويلة وفريق الأنوف العريضة ، وبذلك ميزوا بين الآريين من جهة ، و"الناجا" و"الدرافيديين" من جهة أخري ، ولم تكن التفرقة عندئذ أكثر من تنظيم الزواج بحيث يحرم خارج حدود الجماعة ؛ وكاد نظام الطبقات ألا يكون له وجود في العهد الفيدي بهذه الصورة التي إتخذها فيما بعد ، حيث أسرف في تقسيم الناس على أساس الوراثة وعلى أساس العنصر وعلى أساس العمل الذي يزاولونه ، أما بين الآريين أنفسهم فقد كان الزواج حراً من القيود (ما عدا ذوي القربى الأقربين) ، ولم تكن المنزلة الإجتماعية تورث مع الولادة.

فلما إنتقلت الهند الفيدية (2000 - 1000 ق.م) إلى عصر "البطولة" (1000- 500 ق.م) ، أو بعبارة أخري لما إنتقلت الهند من ظروف حياتها كما صوّرتها أسفار الفيدا ، إلى حياة جديدة ترى وصفها في "الماها بهارتا" و"رامايانا" ، أصبحت أعمال الناس مقسمة بينهم بالنسبة إلى طبقاتهم الإجتماعية ، بحيث يرث الولد عمل طبقته، وتحددت الفوارق بين الطبقات في وضوح وجلاء، ففي القمة كان "الكشاتريّة" أو المقاتلون الذين عدوها خطيئة من الخطايا أن يموت الرجل منهم في مخدعه ، حتى المحافل الدينية في الأيام الأولى كان يؤديها الرؤساء أو الملوك على نحو ما كان يقوم قيصر بدور كبير الكهنة ، وكان البراهمة ، أي الكهنة ، لا يزيدون عندئذ عن مجرد شهود في الإحتفال بتقديم القرابين ، ففي "رامايانا" ترى رجلاً من طبقة "الكشاترية" يحتج إحتجاجاً حنقاً على زواج "عروس شماء الأنف فريدة" من عنصر المقاتلين "من كاهن براهمي ثرثار" ، وفي الأسفار "الجانتية" ترى زعامة "الكشاترية" أمراً مسلماً به ، بل يذهب الأدب البوذي إلى حد أبعد ، فيسمى "البراهمة": "من أصل وضيع". وهكذا ترى الأشياء يصيبها التغير حتى في الهند.

لكن ما حَلَّتْ السلم محل الحرب ، وبالتالي إزدادت الديانة أهمية اجتماعية وتعقداً في الطقوس ، لأنها أصبحت عندئذ عوناُ إلى حد كبير للزراعة ، تقيها شر الكوارث الجوية التي لا يمكن أعداد العدة لها ، فقد تطلبت الديانة وسطاء فنيين بين الناس وآلهتهم ؛ ولهذا ازداد البراهمة عدداً وثروة وقوة ، فبإعتبارهم القائمين على تربية النشء ، والرواة لتاريخ أمتهم وآدابها وقوانينها ، إستطاعوا أن يعيدوا خلق الماضي خلقاً جديداً ، وتشكيل المستقبل على صورتهم ، بحيث يصبون كل جيل صبّاً يزيد من تقديسه للكهنة ، فيبنون بهذا لطبقتهم مكانة ستمكنهم في القرون المقبلة من إحتلال المنزلة العليا في المجتمع الهندوسي ، وقد بدءوا بالفعل أيام بوذا يَتَحَدَّوْنَ سيادة طبقة "الكشاترية" ، وعَدُّوهم طبقة أحط من طبقتهم ، على نحو ما كان يعدهم "الكشاترية" من قبل أدنى منهم منزلة ، وأحس بوذا أن لكل من وجهتي النظر ما يؤيده ، لكن "الكشاترية" مع ذلك لم تخف زعامتها الفكرية بالقياس إلى البراهمة ، حتى في عهد بوذا نفسه ، بل إن الحركة البوذية نفسها ، التي أسسها شريف من أشراف الكشاترية ، نافست البراهمة زعامتهم الدينية على الهند مدى ألف عام.

وتحت هذه الأقليات الحاكمة طبقات في منازل أدنى ، فهناك طبقة "الفيزيا" أو التجار والأحرار ، الذين كادوا قبل بوذا ألا يكون لهم ما يميزهم طبقة قائمة بذاتها ؛ وهناك طبقة "الشودرا" أو الصناع الذين يشملون معظم السكان الأصليين ، وأخيراً هناك "البارْيا" أو المنبوذون ، وقوامهم قبائل وطنية لم ترتد عن ديانتها مثل قبيلة "شاندالا" ، وأسرى الحرب ، ورجال تحولوا إلى عبيد على سبيل العقاب ، ومن هذه الفئة التي كانت بادئ أمرها جماعة صغيرة لا تنتمي إلى طبقة من الطبقات ، تكونت طبقة " المنبوذين" في الهند اليوم وعددها أربعون مليوناً.

الحياة الإقتصادية في الحضارة الهندية

يأتي هنا السؤال: كيف كان هؤلاء الهنود الآريون يعيشون؟ بالحرب والسلب أول الأمر ، ثم بالرعي والزراعة والصناعة على نمط ريفي كالذي ساد أوربا في العصور الوسطى لأنه حتى قامت الثورة الصناعية التي تظللنا اليوم ، لبثت حياة الإنسان الرئيسية من حيث الإقتصاد والسياسة ، على صورة واحدة لا تكاد تتغير في جوهرها منذ العصر الحجري الحديث ؛ فكان الآريون الهنود يربون الماشية ويستخدمون البقرة دون أن ينزلوها من أنفسهم منزلة التقديس ، ويأكلون اللحم أينما إستطاعوا إليه سبيلاً ، بعد أن يهبوا جزءاً منه للكهنة أو للآلهة ؛ ونعلم أن بوذا بعد أن أوشك على الموت جوعاً بما إلتزمه في شبابه من تقشف ، كاد يودي بحياته بعد أكلة كبيرة من لحم خنزير ؛ وكذلك كانوا يزرعون الشعير ، لكن يظهر أنهم لم يكونوا يعلمون عن الأرز شيئاً في العهد الفيدي ؛ وكانت الحقول تقسمها الجماعة القروية بين عائلاتها، على أن يقوم الكل معاً بريّها، ولم يكن يجوز بيع الأرض لأجنبي عن القرية ، ويمكن توريثها لأبناء الأسرة نفسها من نسل الذكور المباشر ؛ وكانت الكثرة الغالبة من الناس فلاحين يملكون أرضهم التي يفلحونها ، لأن الآريين كانوا يعدونه عاراً أن يعملوا لقاء أجر يتقاضونه ؛ ويؤكد لنا العالمون بحياتهم أنه لم يكن بينهم مُلاّك كبار ولا متسولون ، ولم يكن بينهم أصحاب الملايين ولا المعدمون.

وأما في المدن فقد إزدهرت الصناعات اليدوية على أيدي صناع وناشئين في الصناعة ، كل منهم مستقل بذاته ؛ ثم إنتظمتم قبل ميلاد المسيح بنصف ألف من السنين ، نقابات قوية لصناع المعادن ، وصناع الخشب ، وصناع الحجر ، وصناع الجلود ، وصناع العاج ، وصناع السلال ، وطلاة المنازل والرسامين ، والخزافين والصباغين والسماكين والبحارة والصيادين وبائعي جلود الحيوان ، والجزارين وبائعي الحلوى والحلاقين والدلالين والزهارين والطهاة- إن مجرد النظر إلى هذه القائمة يبين لك كم كانت الحياة الآرية الهندية مليئة متعددة الجوانب ؛ وكانت النقابات تقضي فيما ينشب بين مختلف الطوائف العمالية من أمور ، بل كانت تقيم نفسها حكماً يفض النزاع بين الصناع وزوجاتهم ؛ وكانت أسعار السلع تحدد-كما نفعل نحن اليوم- لا وفق قانون العرض والطلب ، بل على أساس من غفلة الشاري ؛ ومع ذلك فقد كان قصر الملك "مثمن" رسمي- يشبه ما لدينا الآن من مكتب لتحديد الأسعار- واجباته أن يخبر السلع المعروضة للبيع ، ويملي الشروط على الصناع. وتقدمت بينهم وسائل التجارة والسفر حتى بلغت مرحلة إستخدام الجواد والعربة ذات العجلتين ، لكنها كانت تعاني من الصعاب ما كانت تعانيه في القرون الوسطى ؛ وكانت القوافل تستوقف للضرائب عند كل حد يفصل دويلة عن زميلتها مهما صغرت هذه الدويلات ، كما كانت تتعرض لهجمات اللصوص في الطريق عند كل منعطف ؛ وكان النقل بالنهر والبحر أكثر من ذلك رقياً ؛ فكنت ترى في سنة 860 ق.م أو نحوها ، سفناً تدفعها أشرعة متواضعة ومئات من المجاديف ، في طريقها إلى بلاد الجزيرة وشبه جزيرة العرب ومصر ، تحمل إليها منتجات تتسم بطابع الهند مثل العطور والتوابل والقطن والحرير والشيلان والنسيج الموصلي واللؤلؤ والياقوت والأبنوس والأحجار الكريمة ونسيج الحرير الموشى بالفضة والذهب.

وكان مما وقف في سبيل التجارة أساليب التبادل العقيمة التي إصطنعها الناس في معاملاتهم- فقد كانت وسيلتهم بادئ الأمر تبادل سلعة بسلعة ؛ ثم إستخدموا الماشية عملة نقدية ؛ حتى لقد كانت العروس تشترى بالأبقار ، كهؤلاء اللائي يقول عنهن هومر "عذارى يحملن أبقارا" وبعد ذلك ظهرت عملة نحاسية ثقيلة ، لم يكن يضمن قيمتها إلا الأفراد بصفاتهم الشخصية ؛ ولم يكن للقوم مصارف ، ولذلك كان المال المخزون يُخبأ في المنازل أو يدفن في الأرض أو يوُدع عند صديق ؛ ومن هنا تطور نظام للإيداع في عهد بوذا ؛ وذلك أن التجار في المدن المختلفة كانوا ييسرون التجارة بأن يعطي كل منهم لزميله خطاباً يعترف فيه بما عليه له ؛ وكان في المستطاع أن تستعير من هؤلاء- وهم أشباه أسرة روتشيلد- ديناً بربح مقداره ثمانية عشر في كل مائة. وكنت تسمع بين الناس حديثاً كثيراً عما بينهم من عهود مالية ؛ وفي ذلك العصر لم تكن العملة النقدية من ثقل الوزن بحيث تثبط المقامرون عن استخدامها في قمارهم ، وكان "زهر" القمار قد وطد لنفسه مكانة في المدينة ؛ ففي حالات كثيرة كان الملك يعد قاعات للقمار لشعبه ، على غرار "موناكو" إن لم تكن على صورتها ؛ وكان جزء من المال المكسوب يذهب إلى الخزانة الملكية ؛ ولقد يبدو ذلك في أعيننا نظاماً يصم أصحابه بوصمة العار ، لأننا لم نعتد أن نرى أنظمة القمار عندنا تمد رجال الحكم بيننا بالمال بطريقة مباشرة.

وكانت أخلاقهم في التجارة رفيعة المستوى ؛ ولو أن الملوك في الهند الفيدية- كما كان أقرانهم في اليونان الهومرية- لم يرتفعوا عن إغتصاب الماشية من جيرانهم ، لكن المؤرخ اليوناني الذي أرخ لحملات الإسكندر ، يصف الهنود بأنهم "يستوقفون النظر بإستقامتهم ، وأنهم بلغوا من سداد الرأي حداً يجعل التجاءهم إلى القضاء نادراً ، كما بلغوا من الأمانة حداً يغنيهم عن الأقفال لأبوابهم وعن العهود المكتوبة تسجيلاً لما اتفقوا عليه، فهم صادقون إلى أبعد الحدود". نعم إن في سفر "رج- فيدا" ذكراً للزواج المحرم وللتضليل وللعهر وللإجهاض وللزنا ، كما أن هناك علامات تدل على الإنحراف الجنسي الذي يجعل الرجال يتصلون بالرجال ، إلا أن الصورة العامة التي نستمدها من أسفار الفيدا ومن الملاحم ، تدل على مستوى رفيع في العلاقات بين الجنسين وفي حياة الأسرة.

كان الزواج يتم بإغتصاب العروس من أهلها أو بشرائها أو بالإتفاق المتبادل بين العروسين ، لكن هذا النوع الأخير كان ينظر إليه بعين النقد إلى حد ما ، فقد ظن نساؤهم أنه أشرف لهن أن يشترين وأن تدفع فيهن الأثمان، وأنه مما يزيد قدر المرأة أن يسرقها الزوج من أهلها ، وكان تعدد الزوجات جائزاً ، ويشجعون عليه بين العلية ، لأنه مما يسجل للرجل بالفخر أن يعول زوجات كثيرات وأن ينقل إلى الخلف قوته ، وكذلك كان هناك تعدد الأزواج ، فقصة "دروبادي" التي تزوجت خمسة إخوة دفعة واحدة تدل على وقوع تعدد الأزواج للزوجة الواحدة - في أيام الملاحم- حيناً بعد حين ، وكان الأزواج عادة إخوة ، وهي عادة بقيت في جزيرة سيلان حتى سنة 1859م ، ولا تزال متلكئة في بعض قرى الجبال في التبت ، لكن التعدد كان في العادة ميزة يتمتع بها الذكر دون الأنثى ، لأنه عند الآريين هو رب الأسرة يحكمها حكماً لا ينازعه في سيادته منازع ، فكان له حق إمتلاك زوجاته وأبنائه ، وله الحق في ظروف معينة أن يبيعهم أو يرمي بهم في عرض الطريق. ومع ذلك فقد تمتعت المرأة بحرية في العصر الفيدي أكثر جداً مما تمتعت به منها في العصور التالية ، فقد كان لها حينئذ رأي في إختيار زوجها ، أكثر مما قد تدل عليه ظواهر المراسيم في الزواج ؛ وكان لها حق الظهور بغير قيود في الحفلات والرقص ، وكانت تشارك الرجل في الطقوس الدينية التي تقدم بها القرابين ؛ ولها حق الدرس ، بل ربما ذهبت في ذلك إلى حد بعيد مثل "جارجي" التي إشتركت في المجادلات الفلسفية ، وإذا تركها زوجها أرملة فلم يكن على زواجها من قيود ، أما في عصر "البطولة" فيظهر أن المرأة قد فقدت بعض هذه الحرية ، فكانوا لا يشجعونها على المضي في الأبحاث العقلية ، على أساس أن "المرأة إذا درست أسفار الفيدا كان ذلك دليلاً على إضطراب المملكة" ، وقل زواج المرأة بعد موت زوجها الأول ، وبدأت "البردة"- التي تعني عزل المرأة- وزادت بين الناس عادة دفن الزوجة مع زوجها وهي عادة لم تكد تعرفها الأيام الفيدية ، وأصبحت المرأة المثالية هي التي جاءت على نموذج بطلة "رامايانا"- وهي "سيتا" الوفية التي تتبع زوجها وتطيعه في خضوع مهما تطلب منها ذلك من ضروب الوفاء والشجاعة، حتى آخر يوم من حياتها.

الديانة في الحضارة الهندية

الظاهر أن أقدم ديانة نعرفها عن الهند ، تلك الديانة التي وجدها الغزاة الآريون بين "الناجا" والتي لا تزال قائمة في الأجناس البشرية البدائية التي تراها هنا وهناك في ثنايا شبه جزيرة العظيمة ، هي عبادة روحانية طموطمية لأرواح كثيرة تسكن الصخور والحيوان والأشجار ومجاري الماء والجبال والنجوم ، وكانت الثعابين والأفاعي مقدسات - إذ كانت آلهة تعبد ومثلاً عليا تنشد في قواها الجنسية العارمة ، كذلك شجرة "بوذِي" المقدسة في عهد بوذا كانت تمثل تقديسهم لجلال الأشجار الصامت ، وهو تقديس صوفي لكنه سليم: وهناك من آلهة الهنود الأولين ما هبط مع الزمن إلى هنود العصور التاريخية ، مثل "ناجا" الإله الأفعوان، و"هاتومان" الإله القرد ، و"ناندس" الثور المقدس ، و"الياكشا" أو الآلهة من الأشجار ؛ ولما كان بعض هذه الأرواح طيباً وبعضها خبيثاً ، فلا يستطيع حفظ الجسم من دخول الشياطين فيه وتعذيبه في حالات المرض أو الجنون ، تلك الشياطين التي تملأ الهواء ، إلا مهارة عظيمة في أمور السحر ، ومن ثم نشأت مجموعة الرقى في "فيدا أثارفا" أي "سفر الإلمام بالسحر" ، فلا بد للإنسان من صيغ سحرية يتلوها إذا أراد الأبناء أو أراد إجتناب الإجهاض ، أو إطالة العمر ، أو دفع الشر ، أو جلب النعاس ، أو إيقاع الأذى أو الإرتباك بالأعداء.

وأقدم آلهة ذكرتها "أسفار الڤيدا" هي قوى الطبيعة نفسها وعناصرها: السماء والشمس والأرض والنار والضوء والريح والماء والجنس ، فكان ديوس (وهو زيوس عند اليونان، وجوپيتر عند الرومان)، أول الأمر هو السماء نفسها ، كذلك اللفظة السنسكريتية التي معناها مقدس ، كانت في أصلها تعني "اللامع" فقط ، ثم أدت هذه النزعة الشعرية التي أباحت لهم أن يخلقوا لأنفسهم كل هذا العدد من الآلهة ، إلى تشخيص هذه العناصر الطبيعية ، فمثلاً جعلوا السماء أباً ، وأسموها "فارونا"؛ وجعلوا الأرض أماً ، وأطلقوا عليها إسم "بريثيفي" ، وكان النبات هو ثمرة التقائهما بوساطة المطر ، وكان المطر هو الإله "بارجانيا"، والنار هي "آگني" ، والريح كانت "فايو" ، وأما إن كانت الريح مهلكة فهي "رودْرا" ، وكانت العاصفة هي "إندرا"، والفجر "أوشاس"، ومجرى المحراث في الحقل كان إسمه "سيتا"، والشمس "سوريا" أو "مثرا" أو "ڤشنو" ؛ والنبات المقدس المسمى "سوما" ، والذي كان عصيره مقدساً ومسكراً للآلهة والناس معاً، كان هو نفسه إلهاً يقابل في الهند ما كان "ديونيسوس" عند اليونان ، فهي الذي يوحي الإنسان- بمادته المنعشة- أن يفعل الإحسان ويهديه إلى الرأي الثاقب ، وإلى المرح ، بل يخلع على الإنسان حياة الخلود. ولما كانت الأمة كالفرد تبدأ بالشعر وتنتهي بالنثر، فقد تحول كل شيء لمّا أصبحت الأشياء في أعين الناس أشخاصاً ، إذ أصبحت صفات الأشياء أشياء قائمة بذاتها، وباتت نعوتها بمثابة الأسماء، والعبارات التي تجري مجرى الحكمة أصبحت آلهة ، والشمس التي تهب الحياة إنقلبت إلهاً جديداً إسمه "سافيتار واهب الحياة"، وأما ضوءها فإله آخر اسمه "فيفاسفات" أي الإله الساطع، والشمس التي تولد الحي أصبحت إلها عظيماً هو "براجاباتي" أي رب الأحياء جميعاً. ولبثت النار "وهي الإله أجني" حيناً من الدهر أهم آلهة الفيدا جميعاً، إذ كان هذا الإله هو الشعلة المقدسة التي ترفع القربان إلى السماء ، وكان هو البرق الذي يثب في أرجاء الفضاء، وكان للعالم حياته النارية وروحه المشتعلة ، غير أن "إندرا" الذي يتصرف في الرعد والعاصفة كان أشيع الآلهة كلهم ذكراً بين الناس ، لأنه هو الذي يجلب للآري الهندي الأمطار النفسية التي بدت له عنصراً جوهرياً يكاد يزيد في أهميته للحياة على الشمس ذاتها ، لذا فقد جعلوه أعظم الآلهة مقاماً ، يلتسمون معونة رعودة وهم في حومات القتال ، وصوروه- بدافع الحسد له- في صورة البطل الجبار الذي يأكل العجول مئات مئات ، ويشرب الخمر بحيرات بحيرات ، وكان عدوة المحبب إلى نفسه هو "كرشنا" الذي لم يذكر في أسفار الفيدا إلا على أنه إله محلي لقبيلة "كرشنا" إذ لم يكن حينئذ قد تجاوز هذه المرحلة؛ كذلك كان "فشنو" أي الشمس التي تجتاز الأرض بخطواتها الجبارة ، إلهاً ثانوياً ، كأنما هو لا يدري أن المستقبل له ول "كرشنا" الذي يجسده؛ وإذن فمن فوائد أسفار الفيدا لنا أن تعرض علينا الدين وهو في طريق التكوين ، فنرى مولده ونموه وموت الآلهة والعقائد، ونرى ذلك بادئين من النزعة الروحانية البدائية حتى نبلغ وحدة الوجود الفلسفية، بادئين بالخرافة في "فيدا أثارفا" (أي سفر السحر) ومنتهين إلى الوحدانية الجليلة كما ذكرت في أسفار "اوپانيشاد".

كان هؤلاء الآلهة بشراً في صورة الجسم وفي الدافع المحرك للعمل ، بل كادت تكون بشراً في جهلها كذلك ، فأنظر أحدها وقد أحاطت به دعوات الداعي ، فجعل يفكر ماذا عسى أن يهب هذا المتوسل: "هذا ما سأصنعه- كلا ، لن أصنع هذا ، سأعطيه بقرة- أم هل أعطيه جواداً؟ ترى هل تقرب إليّ حقاً بشراب السوما؟" ، لكن بعض هؤلاء الآلهة قد صعد في العصور الفيدية المتأخرة إلى مستوى خلق رفيع، خذ مثلاً "فارونا" الذي كان بادئ ذي بدء هو السماء المحيطة بالأرض ، أنفاسه هي ريح العواصف ، ورداؤه هو السماء ، هذا الإله قد تطور على أيدي عُبَّادُه حتى أصبح أكثر آلهة الفيدا علواً في الأخلاق وقرباً من المثل الأعلى للآلهة ، أصبح يرقب العالم بعينه الكبرى ، التي هي الشمس ، يعاقب الشر ويكافئ الخير ، ويعفو عن ذنوب التائبين ، وبهذا كان "فارونا" حارساً على القانون الأبدي ومنفذاً له ، ذلك القانون الذي يسمونه "ريتا" وهو الذي كان أول أمره قانوناً يقيم النجوم في أفلاكها ويحفظها هناك فلا يضطرب مسيرها ، ثم تطور بالتدريج حتى أصبح قانون الحق إطلاقا، أصبح نغمة خلقية كونية لا مندوحة لكل إنسان عن مراعاتها إذا أراد أن يجتنب الضلال والدمار. ولما كثر عدد الآلهة نشأت مشكلة، هي: أي هؤلاء الآلهة خلق العالم؟ فكانوا يعزون هذا الدور الأساسي تارة ل "آجنى" وتارة ل "إندرا" وطوراً ل "سوما" وطوراً رابعاً ل "براجاباتي"، وفي أحد أسفار "يوبانشاد" يعزي خلق العالم إلى خالق أول قهار:

"حقاً إنه لم يشعر بالسرور ، فواحد وحده لا يشعر بالسرور ، فتطلب ثانياً ؛ كان في الحق كبير الحجم حتى ليعدل جسمه رجلاً وإمرأة تعانقا ، ثم شاء لهذه الذات الواحدة أن تنشق نصفين ، فنشأ من ثمَّ زوج تملؤه الزوجة ، وعلى ذلك تكون النفس الواحدة كقطعة مبتورة ... وهذا الفراغ تملؤه الزوجة ، وضاجع زوجته وبهذا أنسل البشر ؛ وسألت نفسها الزوجة قائلة: "كيف إستطاع مضاجعتي بعد أن أخرجني من نفسه ، فلأختف" وإختفت في صورة البقرة ، وإنقلب هو ثوراً ، فزاوجها ، وكان بإزدواجهما أن تولدت الماشية ، فإتخذت لنفسها هيئة الفرس ، وإتخذ لنفسه الجواد ، ثم أصبحت هي حمارة فأصبح هو حماراً ، وزاوجها حقاً ، وولدت لهما ذوات الحافر ، وإنقلبت عنزة فإنقلب لها تيساً ، وإنقلبت نعجة فإنقلب لها كبشاً ، وزاوجها حقاً ، وولدت لهما الماعز والخراف ، وهكذا حقاً كان خالق كل شيء ، مهما تنوعت الذكور والإناث ، حتى تبلغ في التدرج أسفله إلى حيث النمال ، وقد أدرك هو حقيقة الأمر قائلاً: "حقاً إني أنا هذا الخلق نفسه، لأني أخرجته من نفسي، من هنا نشأ الخلق".

في هذه الفقرة الفريدة بذرة مذهب وحدة الوجود وتناسخ الأرواح ، فالخالق وخلقه شيء واحد ، وكل الأشياء وكل الأحياء كائن واحد ، فكل صورة من الكائنات كانت ذات يوم صورة أخرى ، ولا يميز هذه الصورة من تلك ويجعلهما حقيقتين إلا الحس المخدوع وإلا تفريق الزمن بينهما ؛ هذه النظرة لم تكن قد ظهرت بعد أيام الفيدا جزءاً من العقيدة الشعبية ، وان تكن قد لقيت صياغتها على هذا النحو في "يوباتشاد" ، فالآرى الهندي- مثل زميله الآري الفارسي- بدل أن يعتقد في تناسخ الأرواح على صور متتابعة ، آمن بعقيدة أبسط ، إذ آمن بالخلود الشخصي ، فالروح بعد الموت تلاقي إما عذاباً أو نعيماً ، فإما أن يلقيها "فارونا" في هوة مظلمة سحيقة ، أو في جهنم ذات السعير ، وأما أن يتلقاها "ياما" فيرفعها إلى الجنة حيث كل صنوف اللذائذ الأرضية قد كمأت ودامت إلى أبد الآبدين ، وفي ذلك يقول سفر "كاثا" من أسفار يوبانشاد: "يفني الفاني كما تفني الغلال ، ويعود إلي الحياة في ولادة جديدة كما تعود الغلال". وليست تدلنا الشواهد على أن الديانة الفيدية في أولى مراحلها كان لها معابد وأصنام ، بل كانت مذابح القرابين تنصب من جديد لكل قربان يراد تقديمه ، كما هي الحال في فارس الزرادشتية ، وكان يناط بالنار المقدسة أن ترفع القربان الممنوح إلى السماء ، وفي هذه المرحلة تظهر آثار ضئيلة من التضحية بالإنسان ، كما ظهرت في فاتحة المدنيات كلها تقريباً ، لكنها آثار قليلة يحوطها الشك ، وكذلك أشبهت الهند فارس في أنها كانت تحرق الحصان أحياناً ليكون قرباناً تقدمه للآلهة وأن "أشفاميزا"- أو "تضحية الجواد"- لمن أغرب الطقوس جميعاً ، إذ تخيل للناس فيها أن ملكة القبيلة زاوجت الحصان المقدس بعد ذبحه على أن القربان المعتاد هو أن يكسب قليل من عصير "سوما" وأن يصب شيء من الزبد السائل في النار ، وكانوا يحيطون القربان برقى السحر ، فلو قدمه على النحو الأكمل جاءته بالجزاء المطلوب بغض النظر عما هو حقيق به من ثواب بالنسبة إلى خلقه الشخصي ، وكان الكهنة يتقاضون أجوراً عالية على مساعدة المتعبد في أداء طقوس القربان التي أخذت تزداد مع مر الزمن تعقداً ، فإذا لم يكن قد وسع المتعبد أن يدفع للكاهن أجره، رفض أن يتلو له الصيغ اللازمة ، فأجره لا بد أن يسبق ما يدفع لله من أجر ، ولقد وضع رجال الدين قواعد تضبط مقدار ما يدفعه صاحب هذه العبادة- كم من الأبقار والجياد وكم من الذهب ، وقد كان الذهب بصفة خاصة عميق التأثير في الكهنة والآلهة. وفي "أوراق البراهمانا" التي كتبها البراهمة ، إرشادات للكاهن تدله على الطريقة التي يستطيع بها أن يقلب الصلاة أو القربان شراً على رؤوس أصحابه إذا لم يؤجروه أجراً كافياً ، وكذلك سنوا قوانين أخرى تفصل دقائق المحافل والطقوس التي ينبغي أن تقام في كل ظرف من ظروف الحياة تقريباً ، وهي عادة تتطلب معونة الكهنة في أدائها ، وهكذا أصبح البراهمة شيئاً فشيئاً طبقة ممتازة ، تسيطر على الحياة الفكرية والروحية في الهند سيطرة تهددت كل تفكير وكل تغيير بالمقاومة المميتة.

الحياة الثقافية في الحضارة الهندية

إنه لمما ينبغي أن يثير إهتمامنا الخاص ، هذه اللغة السنسكريتية التي كان يكتبها الآريون الهنود ، ذلك لأنها تعد من أقدم مجموعات اللغات "الأوربية الهندية" التي تنتمي إليها لغتنا التي نتحدث بها ، فإننا نشعر للحظة من الزمن شعوراً عجيباً بإتصال حلقات الثقافة عبر هذه الآماد الفسيحة من الزمان والمكان ، حين نلاحظ أوجه الشبه- في السنسكريتية واليونانية واللاتينية والإنجليزية- بين الألفاظ التي تدل على الأعداد ، وعلى أنواع الصلة في الأسرة ؛ وفي كلمات صغيرة وكبيرة الدلالة في هذا الصدد ، وهي الكلمات التي أطلق عليها إسم "الفعل المزاوج" ولعل هذا الإسم قد أطلق عليها في غفوة من رجال الأخلاق. وبعيد جداً أن يكون هذا اللسان القديم الذي قال عنه "سير وليم جونز" أنه "أكمل من لغة اليونان ، وأوسع من لغة الرومان ، وأدق من كلتيهما معاً" ، بعيد جداً أن يكون هذا اللسان القديم هو ما كان يتحدث به الغزاة الآريون ، فلسنا ندري بأية لغة كان هؤلاء يتكلمون ، وكل ما نستطيعه في هذا الصدد هو أن نفرض فرضاً أنها كانت لغة قريبة الصلة باللهجة الفارسية القديمة التي كتبت بها "الأفستا" ، وأما السنسكريتية التي كتبت بها أسفار الفيدا والملاحم فتحتوي بالفعل على علامات اللغة الأدبية الكلاسيكية التي لا يستخدمها إلا العلماء والكهنة ، بل إن كلمة "سنسكريتي" نفسها معناها "المعدة ، أو الخالصة ، أو الكاملة ، أو المقدسة" ، ولم يكن الناس في العصر الفيدي يستخدمون في كلامهم لغة واحدة ، بل لغات ، لكل قبيلة لهجتها الآرية الخاصة ، فلم يكن للهند في أي عصر من عصورها لغة واحدة.

ليس في الفيدات إشارة واحدة تدل على أن مؤلفيها عرفوا الكتابة ، ولم يحدث إلا في القرن الثامن أو التاسع قبل الميلاد أن جاء التجار الهنود- والأرجح أن يكونوا من طائفة الدرافيدين- من آسيا الغربية بكتابة سامية قريبة الشبه بالكتابة الفينيقية ، وأطلق فيما بعد على هذه الكتابة إسم "الكتابة البراهمية" ومنها اشتقت كل أحرف الهجاء في الهند.

ولقد لبثت الكتابة قروناً طويلة- فيما يظهر- لا تستخدم إلا لأغراض تجارية وإدارية ، دون أن يرد على أذهان الناس إلا خاطر جد ضئيل بأن يتخذوها وسيلة أدبية ، "وكان التجار- لا الكهنة- هم الذين ارتقوا بهذا الفن الأساسي". حتى القانون البوذي لم يدون- على الأرجح- قبل القرن الثالث السابق لميلاد المسيح وأقدم ما بقي لنا من كتابات الهند المحفورة على الجدران ، هي محفورات "آشوكا" وإنه ليتعذر علينا نحن الذين جعلت منا القرون المتعاقبة قوماً تعتمد على عقولهم على رؤية عيونهم للمكتوب والمطبوع (حتى جاء هذا العهد الذي امتلأ به الهواء من حولنا ألفاظا وأنغاما) يتعذر علينا أن نفهم كيف اطمأنت الهند- بعد أن عرفت الكتابة بزمن طويل- أن استمساكها بالأساليب القديمة في نقل التاريخ والأدب عن طريق الرواية والذاكرة ، فأسفار الفيدا والملاحم كانت أناشيد أخذت تنمو على تتابع الأجيال التي تناقلها بالرواية جيلاً بعد جيل ، ولم يقصد بها إلى الكتابة لتراها العيون ، بل قصد بها إلى أن تكون أنغاماً تسمعها الآذان ومن هذا الإهمال للكتابة نشأت ضآلة علمنا بالهند القديمة.

إذن فما هي أسفار الفيدا التي نستمد منها جل عملنا بالهند في مرحلتها البدائية؟ إن كلمة "فيدا" معناها معرفة وإذن فسفر الفيدا معناه الحرفي كتاب المعرفة ، و"والفيدات" يطلقها الهندوس على كل تراثهم المقدس الذي ورثوه عن أولى مراحل تاريخهم ، وهي شبيهة بالإنجيل عندنا في أنها تدل على أدب أكثر مما تتخذ لنفسها صورة الكتاب ، ولو حاولت تنظيم هذه المجموعة وتبوبيها لأحدثت خلطاً فظيعاً ، ولم يبق لنا من الفيدات الكثيرة التي شهدها الماضي إلا أربعة أسفار:

1- سفر رج ، أو معرفة ترانيم الثناء.

2- سفر ساما، أو معرفة الأنغام.

3- سفر باجور، أو معرفة الصيغ الخاصة بالقرابين.

4- سفر أتارفا ، أو معرفة الرقى السحرية.

وكل واحد من هذه الفيدات الأربع ة، ينقسم إلي أربعة أقسام:

1- إلى "مانترا" أو الترانيم.

2- إلى "براهمانا" أو قواعد الطقوس والدعاء والرقي لهداية الكهنة في مهمتهم. 3- إلي "أرانياكا" أو نصوص الغابة ، وهي خاصة بالقديسين الرهبان.

4- إلى "يوبانشاد" أو المحاورات السرية، وهي تقصد إلى الفلاسفة.

وليس بين أسفار الفيدا إلا سِفر واحد ينتمي إلى الآداب أكثر مما تنتمي إلى الدين أو الفلسفة أو السحر ، فسفر "رج" ضرب من الدواوين الدينية، يتألف من 1028 ترنيمة ، أو أنشودة من أناشيد الثناء يتوجه بها الناس إلى مختلف معبودات الآريين الهنود- الشمس والقمر والسماء والنجوم والريح والمطر والنار والفجر والأرض وغيرها ومعظم الترانيم دعوات واقعية في سبيل القطعان والمحصول وطول العمر ، وقليل جداً منها هو ما يرتفع إلى مستوى الأدب ، وبينها عدد ضئيل يبلغ درجة "الأنشاد" في رشاقتها وجمالهابعضها شعر طبيعي ساذج ، كأنه الدهشة الفطرية يبديها الطفل إزاء ما يرى ، فترنيمة أخرى تدهش لماذا لا تسقط الشمس على الأرض سقوطاً عمودياً حينما تبدأ في الإنحدار ، وترنيمة ثالثة تتساءل: كيف أمكن "لمياه الأنهار كلها أن تثب فواره إلى المحيط فلا تملؤه" ومنها ترنيمة على أسلوب "ثاناتويسيس" قيلت على جثمان زميل سقط صريعاً في ميدان القتال:

هاأنذا آخذ القوس من يد ميتة كانت تشدها

لتكسب لنا ملكاً وقوة ومجداً ،

فأنت هناك ، ونحن هاهنا ، أعزاء بأبنائنا الأبطال ،

سنهزم كل هجمة يوجهها لنا الأعداء ،

إقترب من صدر الأرض، آمنا ،

هذه الأرض الفسيحة الأرجاء العطوف بأبنائها ،

هذه الشابة الناعمة كأنها الصوف المندوف تحت جنوب الأسخياء ،

هاأنذا أضرع إليها أن تصونك من أيدي الفناء ،

إنفرجي له أيتها الأرض ، ولا تضمي جسده ضماً ثقيلاً ،

كوني له مثوى هينً ، ومجديه بعونك الشفوق ،

فكما تدثر الأم بالثوب إبنها ،

كذلك دثري هذا الرجل أيتها الأرض.

وقصيدة أخرى (رج ، الجزء العاشر ص10) عبارة عن حوار صريح بين الأبوين الأولين للبشر ، هذين التوأمين من أخ وأخته، "ياما" و"يامي" ، فأما "يامي" فتأخذ في إغراء أخيها أن يضاجعها على الرغم من تحريم مثل هذا الإتصال الجنسي بين أفراد الأسرة الواحدة ، زاعمة له أن كل ما تريده من الأمر هو إستمرار الجنس البشري ، فيقاومها "راما" على أسس خلقية رفيعة ، وتحاول معه كل ضروب الإغراء وتفشل ، وأخيرً تصفه بالضعف ، والقصة كما هي بين أيدينا ليست كاملة ، ولو أنه في مقدرونا أن نحكم كيف يكون تماماً من منطق السياق ، وأسمي أجزاء القصيدة قصة هائلة هي "ترنيمة الخلق" وفيها ترى عقيدة وحدة الوجود مبسوطة بظلالها الرقيقة ، بل ترى ريبة التقي الورع ، في هذا الكتاب الذي أقدم كتاب ظهر بين أشد الشعوب تمسكاً بالدين:

لم يكن في الوجود موجود ولا عدم ، فتلك السماء الوضاءة

لم تكن هناك ، كلا ولا كانت بردة السماء منشورة في الأعالي ،

فماذا كان لكل شيء غطاء؟ ماذا كان موئلاً؟ ماذا كان مخبأ؟

أكانت هي المياه بهوتها التي ليس لها قرار؟

ولم يكن ثمة موت، ومع ذلك لم يكن هناك ما يوصف بالخلود

ولم يكن فاصل بين النهار والليل

و"الواحد الأحد لم يكن هناك سواه

ولم يوجد سواه منذ ذلك الحين حتى اليوم ،

كانت هناك ظلمة ، وكان كل شيء في البداية تحت ستار

من ظلام عميق- محيط بغير ضياء -

والجرثومية التي لم تزل كامنة في اللحاء

برزت طبيعة واحدة من الحر الحرور

ثم أضيف إلى الطبيعة الحب ، وهو الينبوع الجديد

للعقل- نعم إن الشعراء في أعماقهم يدركون

إذ هم يتأملون- هذه الرابطة بين ما خلق

وما يخلق ، فهل جاءت هذه الشرارة من الأرض

تتخلل كل شيء وتشمل كل شيء ، أم جاءت من السماء؟

ثم بذرت الحبوب ، ونهضت جبابرة القوى -

فالطبيعة في أسفل ، والقوة والإرادة أعلى-

من ذا يعلم السر الدفين؟ من ذا أعلنه هاهنا ،

من أين ، من أين جاءت هذه الكائنات على اختلافها

إن الآلهة أنفسها جاءت متأخرة في مراحل الوجود-

من ذا يعلم أنى جاء هذا الوجود؟

إن من صدر عنه هذا الخلق العظيم ،

سواء خلقه بإرادته، أو صدر عنه وهو ساكن ،

إنه هو ربنا الأعلى في السماوات العُلى ،

إنه هو يعلم السر- بل لعله لا يعلم من الشر شيئاً

ولبث الأمر هكذا حتى أدركه مؤلفو أسفار "يوبانشاد" فتناولوا هذه المشكلات بالحل ، وهذه الإشارات بالتوضيح ، فكان ما أخرجوه في ذلك أدل نتاج على العقل الهندوسي ، بل لعله أعظم نتاج أخرجه ذلك العقل.

قال شوبنهور: "إنك لن تجد في الدنيا كلها دراسة تفيدك وتعلو بك أكثر مما تفيدك وتعلو دراسة أسفار يوبانشاد ، لقد كانت سلواي في حياتي- وستكون سلاوي في موتي" فلو إستثنيت النتف التي خلفها لنا "فتاح حوتب" (المصري) في الأخلاق ، كانت أسفار اليوبانشاد أقدم أثر فلسفي ونفسي موجود لدى البشر، ففيها مجهود بذله الإنسان دقيق دؤوب ، يدهشك بدقته وما إقتضاه من دأب ، محاولاً أن يفهم العقل وأن يفهم العالم وما بينهما من علاقة ، إن أسفار اليوبانشاد قديمة قدم هومر ، ولكنها كذلك حديثة حداثة "كانت". والكلمة مؤلفة من مقطعين "يوبا" ومعناها "بالقرب" و "شاد" ومعناها "يجلس" ، ومن "الجلوس بالقرب" من المعلم ، انتقل معنى الكلمة حتى أصبح يطلق على المذهب الغامض الملغز الذي كان يسره المعلم إلى خيرة تلاميذه واجهتم إليه ، وفي الأسفار مائة وثمان محاورات مما جرى بين المعلم وتلاميذه ، ألفها كثير من القديسين والحكماء بين عامي 800 و 500 ق.م ، وهي لا تحتوي على مذهب فلسفي متسق الأجزاء ، بل تحتوي على آراء وأفكار ودروس لرجال عدة ، كانت الفلسفة والدين عندهم ما يزاولان موضوعاً واحداً ، وقد حاول هؤلاء الرجال بهذه الآراء أن يفهموا الحقيقة البسيطة الجوهرية التي تكمن وراء كثرة الأشياء الظاهرة ، حتى إذا ما فهموا أنفسهم بها توحيداً يحوطه إجلال الورع ، وهذه الأسفار كذلك مليئة بالسخافات والمتناقصات ، وهي في بعض مواضعها هنا وهناك تتسلف الإتجاه الذي سار فيه "هجل" فيما بعد بكل ما قاله من لغو الحديث ، وأحياناً فيها عبارات غريبة غرابة الصيغ التي يستعملها "توم سواير" في معالجته للزوائد الجلدية عند مرضاه ، ولكنها أحياناً أخرى تعرض عليك ما قد تظنه أعمق ما ورد في تاريخ الفلسفة من ضروب التفكير. إننا نعلم أسماء مؤلفي هذه الأسفار لكننا لا نعلم من حياتهم شيئاً إلا ما يكشفون لنا عنه حيناً بعد حين في ثنايا تعاليمهم ، وأبرز شخصيتين بين هؤلاء هما: "ياجنافالكيا" الرجل و"جارجي" المرأة التي لها شرف الإنخراط في سلك أقدم الفلاسفة ، وقد كان "ياجنافالكيا" أحد لساناً من زميلته ، ونظر إليه زملاؤه نظرهم إلي مجدد خطر ، ثم جاء الخلف فإتخذ مذهبه أساساً للعقيدة السليمة التي لا يأتيها الباطل ، وهو يحدثنا كيف حاول أن يترك زوجتيه ليكون حكيماً راهباً ، وأننا لنلمس في رجاء زوجته "ميتريى" له أن يأذن لها بصحبته ، كم كان شغف الهند مدى قرون طوال بمتابعة التفكير في الفلسفة والدين.

"وبعدئذ كان ياجنافالكيا" على وشك أن يبدأ لوناً جديداً من ألوان الحياة. قال ياجنافالكيا: "ميتريى! أنظري ، فأنا على وشك الرحيل من هنا لأجوب أقطار الأرض ، فأصغيا إليّ أنت و"كاتيايانى" أقل لكما قولاً أخير". وهنا تكلمت ميتريي: إذا ملئت لي هذه الأرض كلها الآن يا مولاي بالغني ، أأكون بهذا كله بين الخالدين؟" ، فأجابها ياجنافالكيا: "كلا! كلا! يستحيل أن يكون الثراء طريق الخلود". وهنا تكلمت ميتريي : "فماذا عساي أن أصنع بمال لا يخلدني؟ اشرح لي يا مولاي كل ما تعلمه".

وموضوع أسفار اليوبانشاد هو كل السر في هذا العالم الذي عز على الإنسان فهمه: "فمن أين جئنا ، وأين نقيم، والى أين نحن ذاهبون؟ أيا من يعرف "براهمان" نبئنا من ذا أمر بنا فإذا نحن هاهنا أحياء.. أهو الزمان أم الطبيعة أم الضرورة أم المصادفة أم عناصر الجو، ذلك الذي كان سبباً في وجودنا ، أم السبب هو من يسمي "بوروشا"- الروح الأعلى؟ ، لقد ظفرت الهند بأكثر من نصيبها العادل من الرجال الذين لا يريدون من هذه الحياة "ما لا يعد بألوف الألوف ، وإنما يريدون أن يجدوا الجواب عما يسألون" ، فتقرأ في سفر "ميتريى" من أسفار يوبانشاد عن ملك خلف ملكه وضرب في الغابة متقشفاً زاهداً ، لعل عقله بذلك أن يصفوا ليفهم ، فيجد حلاً للغز هذا الوجود، وبعد أن قضى الملك في كفارته ألف يوم ، جاءه حكيم "عالم بالروح" ، فقال له الملك: "أنت ممن يعلمون طبيعة الروح الحقيقية ، فهلا أنبأتنا عنها؟" فقال الحكيم منذراً: "إختر لنفسك مآرب أخرى" لكن الملك يلح ، ويعبر في فقرة- لابد أن تكون قد لاءمت روح شوبنهاور وهو يقرؤها- عن ضيقه بالحياة ، وخوفه من العودة إليها بعد موته ، ذلك الخوف الذي تمتد جذوره في كل ما تطرب به رءوس الهندوس من خواطر وأفكار ، وهاك هذه الفقرة: "سيدي ، ما غناء إشباع الرغبات في هذا الجسد النتن المتحلل ، الذي يتألف من عظم وجلد وعضل ونخاع ومنيّ ودم ومخاط ودموع ورشح أنفي وبراز وبول وفساء وصفراء وبلغم؟ ما غناء إشباع الرغبات في هذا الجسد الذي تملؤه الشهوة والغضب والجشع والوهم والخوف واليأس والحسد والنفور مما تنبغي الرغبة فيه والإقبال على ما يجب النفور منه ، والجوع والظمأ والعقم والموت والمرض والحزن وما إليها؟ وكذلك نرى هذا العالم كله يتحلل بالفساد كما تتحلل هذه الحشرات الضئيلة وهذا البعوض وهذه الحشائش وهذه الأشجار التي تنمو ثم تذوي... وإني لأذكر من كوارث جفاف المحيطات الكبرى وسقوط قمم الجبال وإنحراف النجم القطبي رغم ثباته ... وطغيان البحر على الأرض .. .في هذا الضرب من تعاقب أوجه الوجود. ما غناء إشباع الرغبات ، مادام بعد إشباع الإنسان لها ، سيعود إلى هذه الأرض من جديد مرة بعد مرة"؟ وأول درس سيعلمه حكماء اليوبانشاد لتلاميذهم المخلصين هو قصور العقل ، إذ كيف يستطيع هذا المخ الضعيف الذي تتعبه عملية حسابية صغيرة أن يطمع في أن يدرك يوماً هذا العالم الفسيح المعق د، الذي ليس مخ الإنسان إلا ذرة عابرة من ذراته؟ وليس معنى ذلك أن العقل لا خير فيه، بل إن له لمكانه متواضعة، وهو يؤدي لنا أكبر النفع إذا ما عالج الأشياء المحسوسة وما بينها من علاقات ، أما إذا ما حاول فهم الحقيقة الخالدة ، اللانهائية ، أو الحقيقة في ذاتها ، فما أعجزه من أداة! فإزاء هذه الحقيقة الصامتة التي تكمن وراء الظواهر كلها دعامة لها ، والتي تتجلى أمام الإنسان في وعيه ، لابد لنا من عضو آخر ندرك به ونفهم ، غير هذه الحواس وهذا العقل "فلسنا ندرك "أتمان" (أي روح العالم) بالتحصيل ، لسنا نبلغه بالنبوغ وبالإطلاع الواسع على الكتب .. .فليطرح البرهمي العلم ليجعل من نفسه طفلاً ... لا يبحثن البرهمي عن كلمات كثيرة ، لأنها ليست سوى عناء يشق به اللسان" ، فأعلى درجات الفهم- كما كان سبينوزا يقول- هو الإدراك المباشر ، أو نفاذ الرأي إلى صميم الأمر بغير درجات وسطى ، إنه-كما كان الرأي عند برجسون- هو البصيرة ، التي هي بصر باطني للعقل الذي أغلق- متعمداً- كل أبواب الحس الخارجي ما إستطاع إلى ذلك من سبيل أن "براهمان" الواضح بذاته ، قد تخلل فتحات الحواس من داخل حتى لقد إستدارت هذه الفتحات إلى الخارج ، ومن ثم كان الإنسان ينظر في الخارج ، ولا ينظر إلى نفسه في داخل نفسه ، أما الحكيم الذي يغلق عينيه ويلتمس لنفسه الخلود ، فيرى النفس في دخيلته". فإذا ما نظر الإنسان إلى طوية نفسه ولم يجد شيئاً على الإطلاق ، فذلك لا يقوم إلا على دقة إستبطانه ، لأنه لا يجوز لإنسان أن يتوقع مشاهدة الأبدي في نفسه إذا كان غارقاً في الظواهر وفي الجزئيات ، فقبل أن يحس الإنسان هذه الحقيقة الباطنية ، ينبغي له أولاً أن يطهر نفسه تطهيراً تاماً من أدران العمل والتفكير ، ومن كل ما يضطرب به الجسد والروح ، يجب أن يصوم الإنسان أربعة عشر يوماً ، لا يشرب إلا الماء ، وعندئذ يتضور العقل جوعاً - إذا صح هذا التعبير- فيخلد إلى سكينة وهدوء ، وتتطهر الحواس وتسكن ، وكذلك تهدأ الروح هدوءاً يمكنها من الشعور بنفسها وبهذا المحيط الخصم من الأرواح ، التي ليست هي إلا جزءاً منه ، وبعدئذ لا يعود الفرد موجوداً بإعتباره فرداً ، ويظهر "الإتحاد وتظهر الحقيقة الذاتية" لأن الرائي لا يرى في هذه الرؤية الداخلية النفس الفردية الجزئية ، فتلك النفس الجزئية إن هي إلا سلسلة من حالات مخية أو عقلية ، إن هي إلا الجسم منظوراً من الداخل ، إنما يبحث الباحث عن "أتمان" نفس النفوس كلها ، وروح الأرواح كلها ، والمطلق الذي لا مادة له ولا صورة ، والذي ننغمس فيه بأنفسنا جميعاً إذا نسينا أنفسنا كل النسيان. تلك إذن هي الخطوة الأولى في "المذهب السري": وهي أن جوهر النفس فينا ليس هو الجسم، ولا هو العقل ، ولا هو الذات الفردية ، ولكنه الوجود العميق الصامت الذي لا صورة له ، الكامن في دخيله أنفسنا، هو "أتمان" ؛ وأما الخطوة الثانية فهي "براهمان" وهو جوهر العالم الواحد الشامل الذي لا هو بالذكر ولا هو بالأنثى غير المشخص في صفاته ، المحتوي لكل شيء والكامن في كل شيء ، الذي لا تدركه الحواس، هو "حقيقة الحقيقة" هو الروح الذي لم يولد ولا يتحلل ولا يموت ، أن "أتمان" الذي هو روح الأشياء كلها، هو روح الأرواح كلها ، هو القوة الواحدة التي هي وراء جميع القوى وجميع الآلهة ، وتحت جميع القوى وجميع الآلهة، وفوق جميع القوى وجميع الآلهة. ثم سأله فيداجاداساكايلا قائلاً: كم عدد الآلهة ياجنافالكيا؟ فأجابه: "عددهم هو المذكور في "الترنيمة للآلهة جميعاً":

فهم ثلاثمائة وثلاثة ، وهم ثلاثة آلاف وثلاثة".

نعم ، ولكن كم عدد الآلهة على وجه اليقين ياجنافالكيا؟ عددهم ستة.

نعم ، ولكن كم عدد الآلهة على وجه اليقين ياجنافالكيا؟

هما إثنان.

نعم ولكن كم عدد الآلهة على وجه اليقين ياجنافالكيا؟

إله ونصف إله.

نعم ولكن كم عدد الآلهة على وجه اليقين ياجنافالكيا؟

إنه إله واحد.

والخطوة الثالثة من أهم الخطوات جميعاً: "أتمان" و "براهمان" إن هما إلا إله واحد بعينه ، إن الروح (اللافردية) أو القوة الكائنة فينا هي هي بعينها روح العالم غير المشخص ، إن أسفار يوبانشاد لا تدخر وسعاً في تركيز هذا المذهب في عقل طالب العقيدة ، فما تزال تكرره وتعيده لا تمل له تكراراً وإعادة وإن قل ذلك السامعون ، فعلى الرغم من كل هذه الصور الكثيرة وهذه الأقنعة الكثيرة ، فإن هو ذاتي وموضوعي شيء واحد ، الإنسان في حقيقته التي تتجرد من الفردية ، هو هو بعينه الله بإعتباره جوهراً للكائنات جميعاً ، يوضح ذلك معلم في تشبيه مشهور:

هات لي تينة من ذلك التين

هذه هي يا مولاي

إقسمها نصفين

هاأنذا قد قسمتها يا مولاي

ماذا ترى هناك؟

أرى هذه الحبيبات الدِقّاق يا مولاي

تفضل فاقسم حُبيبة منها نصفين

هاأنذا قد قسمتها يا مولاي

ماذا ترى هناك؟

لست أرى شيئا على الإطلاق يا مولاي

حقاً يا ولدي العزيز ، إن هذا الجوهر الذي هو أدق الجواهر والذي لا تستطيع رؤيته

حقاً إنه من هذا الجوهر الذي هو أدق الجواهر قد نبتت هذه الشجرة العظيمة،

فصدقني يا ولدي العزيز ، إن روح العالم هو هذا الجوهر الذي ليس في دقته جوهر سواه

هذا هو الحق في ذاته

هذا هو "أتمان" ، هذا هو أنت يا شاوناكيتو

هل لك أن تزيدني بالأمر علماً يا مولاي؟

ليكن لك يا ولدي العزيز.

هذا التقابل بين "أتمان" و "براهمان" وما ينشأ عن تلاقيهما في حقيقة واحدة- الذي يكاد يكون تطبيقاً للتقابل الديالكتيكي عند هجل- هو صميم أسفار اليوبانشاد ، وكثير غير هذا من الدروس نصادفه في هذه الأسفار ، لكنها دروس فرعية بالقياس إلى ذلك ، ففي هذه المحادثات نرى عقيدة تناسخ الأرواح قد تم تكوينها ، كما نرى الشقوق إلى الخلاص من هذه الدورات التناسخية الفادحة ، فهذا هو "جاناكا" ملك "الفيديها" يتوسل إلى "ياجنافالكيا" أن ينبئه كيف يمكن التخلص من العودة إلى الولادة من جديد ، ويجيب "ياجنافالكيا" بشرح "اليوجا" (أي رياضة النفس) فيقول: إذا إقتلع الإنسان بالتزهد كل شهوات نفسه ، لم يعد هذا الإنسان فرداً جزئياً قائماً بذاته ، وأمكنه أن يتحد في نعيم أسمي مع روح العالم ، وبهذا الإتحاد يخلص من العودة إلى الولادة من جديد ، وهنا قال له الملك الذي غلبته حكمه الحكيم على أمره ، قال "أي سيدي الكريم ، إني سأعطيك شعب الفيديها وسأعطيك نفسي ، لنكون لك عبيداً" ، وإنها لجنّة صارمة تلك التي يعدها "ياجنافالكيا" ذلك الملك المتبتل ، لأن الفرد هناك لن يشعر بفرديته ، بل كل ما سيتم هنالك هو إمتصاص الفرد في الوجود ، هو عودة الجزء إلى الإتحاد بالكل الذي إنفصل عنه حيناً من الدهر ، " فكما تتلاشى الأنهار المتدفقة في البحر ، وتفقد أسماءها وأشكالها ، فكذلك الرجل الحكيم إذا ما تحرر من إسمه وشكله ، يفنى في الشخص القدسي الذي هو فوق الجميع". مثل هذا الرأي في الحياة والموت لن يصادف قبولاً عند الغربي الذي تتغلغل الفردية في عقيدته الدينية كما تتغلغل في أنظمته السياسية والإقتصادية ، لكنه رأي إقتنع به الهندوسي الفيلسوف اقتناعاً يدهشك بإستمراره وإتصاله ، فسنجد هذه الفلسفة التي وردت في اليوبانشاد- هذا اللاهوت التوحيدي ، هذا الخلود الهندي من بوذا إلى غاندي ، ومن ياجنافالكيا إلى طاغور ، فأسفار اليوبانشاد قد ظلت للهند إلى يومنا هذا بمنزلة العهد الجديد للأقطار المسيحية - مذهباً دينياً سامياً- يمارسه الناس أحياناً ، لكنهم يجلّونه بصفة عامة ، بل إن هذه الفلسفة اللاهوتية الطموحة لتجد حتى في أوربا وأمريكا ملايين بعد ملايين من الأتباع ، من نساء مللن العزلة ورجال أرهقهم التعب ، إلى شوبنهور وإمرسن ، فمن ذا كان يظن أن الفيلسوف الأمريكي العظيم الذي دعا إلى الفردية سيجري قلمه بتعبير كامل للعقيدة الهندية بأن الفردية وهم من الأوهام؟

براهما

إذا ظن القاتل المخضب بدماء قتيله أنه القاتل

أو إذا ظن القتيل أنه قتيل

فليسا يدريان ما اصطنع من خفي الأساليب

فأحفظها لدي ، ثم أنشرها ، ثم أعيدها

البعيد والمنسي هو إليّ قريب

والظل والضوء عندي سواء

والآلهة الخفية تظهر لي

وشهرة الإنسان بخيره أو بشره عندي سواء

إنهم يخطئون الحساب من يخرجونني من الحساب

إنهم إذا طيروني عن نفوسهم فأنا الجناحان

إنهم إن شكوا في وجودي فأنا الشك والشاك معاً

وأنا الترنيمة التي بها البراهمي يتغنى.

انظر أيضاً

الهامش

المصادر

- ديورانت, ول; ديورانت, أرييل. قصة الحضارة. ترجمة بقيادة زكي نجيب محمود.

- Ali, Jason R.; Aitchison, Jonathan C. (2005), "Greater India", Earth-Science Reviews 72 (3-4): 169–188, doi:.

- Azurara, Gomes Eannes de (1446), Chronica do Discobrimento e Conquista de Guiné (eds. Carreira and Pantarem, 1841), Paris.

- Bayley, Susan (2004), "Imagining ‘Greater India’: French and Indian Visions of Colonialism in the Indic Mode", Modern Asian Studies 38 (3): 703–744, doi:.

- Beazley, Raymond (1910), "Prince Henry of Portugal and the Progress of Exploration", The Geographical Journal 36 (6): 703–716, http://links.jstor.org/sici?sici=0016-7398%28191012%2936%3A6%3C703%3APHOPAT%3E2.0.CO%3B2-J.

- Caverhill, John (1767), "Some Attempts to Ascertain the Utmost Extent of the Knowledge of the Ancients in the East Indies", Philosophical Transactions 57: 155–178

- Guha-Thakurta, Tapati (1992), The making of a new ‘Indian’ art. Artists, aesthetics and nationalism in Bengal, c. 1850–1920., Cambridge, UK: Cambridge University Press.

- Handy, E. S. Craighill (1930), "The Renaissance of East Indian Culture: Its Significance for the Pacific and the World", Pacific Affairs 3 (4): 362–369, http://links.jstor.org/sici?sici=0030-851X%28193004%293%3A4%3C362%3ATROEIC%3E2.0.CO%3B2-L.

- Keenleyside, T. A. (1982), "Nationalist Indian Attitudes Towards Asia: A Troublesome Legacy for Post-Independence Indian Foreign Policy", Pacific Affairs 55 (2): 210–230, http://links.jstor.org/sici?sici=0030-851X%28198222%2955%3A2%3C210%3ANIATAA%3E2.0.CO%3B2-3.

- Majumdar, R. C., H. C. Raychaudhuri, and Kalikinkar Datta (1960), An Advanced History of India, London: Macmillan and Co., 1122 pages.

- Narasimhaiah, C. D. (1986), "The cross-cultural dimensions of English in religion, politics and literature", World Englishes 5 (2-3): 221–230, doi:.

- Thapar, Romila (1968), "Interpretations of Ancient Indian History", History and Theory 7 (3): 318–335, http://links.jstor.org/sici?sici=0018-2656%281968%297%3A3%3C318%3AIOAIH%3E2.0.CO%3B2-%23.

- Wheatley, Paul (1982), "Presidential Address: India Beyond the Ganges--Desultory Reflections on the Origins of Civilization in Southeast Asia", The Journal of Asian Studies 42 (1): 13–28, http://links.jstor.org/sici?sici=0021-9118%28198211%2942%3A1%3C13%3APAIBTG%3E2.0.CO%3B2-Z.

للاستزادة

- Language variation: Papers on variation and change in the Sinosphere and in the Indosphere in honor of James A. Matisoff, David Bradley, Randy J. LaPolla and Boyd Michailovsky eds., pp. 113–144. Canberra: Pacific Linguistics.

- Ankerl, Guy. Global communication without universal civilization. INU societal research. Vol. Vol.1: Coexisting contemporary civilizations : Arabo-Muslim, Bharati, Chinese, and Western. Geneva: INU Press. ISBN 2-88155-004-5.

{{cite book}}:|volume=has extra text (help)

وصلات خارجية

- Greater India - Suvarnabhumi

- Papers on variation and change in the Sinosphere and in the Indosphere in honour of James A. Matisoff

- Language diversity: Sinosphere vs. Indosphere

- Himalayan Languages Project

- Rethinking Tibeto-Burman -- Lessons from Indosphere

- Areal linguistics and Mainland Southeast Asia

- THEORIES OF INDIANIZATION Exemplified by Selected Case Studies from Indonesia (Insular Southeast Asia), by Dr. Helmut Lukas